印刷の版ずれで色がずれる理由とリッチブラックやオーバープリントでできる対策

2025.10.30

印刷物を手にしたとき、「文字が少しにじんで見える」「写真が二重にずれて見える」と感じたことはありませんか。これは「版ずれ」と呼ばれる現象で、印刷に欠かせないCMYKの四色がきれいに重ならず、わずかに位置がずれることで起こります。普段何気なく目にしているチラシや雑誌、ポスターでも起こる身近な現象ですが、その仕組みや対策を知っている人は少ないかもしれません。

版ずれは、色の重なりに不自然さが出たり、細い線や小さな文字が読みづらくなったりする原因になります。特にリッチブラックを使った場合は複数の色が関わるため、少しのズレでも赤や青の影が生まれやすく、可読性を大きく損ねます。一方で、黒をK100%に指定すれば一色だけで印刷できるため、安定した仕上がりが期待できます。また、オーバープリント処理を活用すれば、背景と黒い文字の間に紙の白地が見えるリスクを減らすことができ、自然で読みやすい印象を保てます。

こうした工夫はデータ作成の段階から始まります。小さすぎる文字や細すぎる線を避ける、塗り足しを設ける、RGBではなくCMYKで色を指定するなど、基本的な準備をしておくことが大切です。さらに印刷現場では、見当合わせや試し刷り、紙の湿度管理や機械のメンテナンスなど、細かな調整が積み重ねられています。オペレーターが経験と感覚でズレを見極め、その都度調整を行うことで、安定した品質が保たれているのです。

版ずれを完全に防ぐことは難しいですが、仕組みと対策を知っておけば、印刷物の見方や扱い方が変わります。データを作る側にとっては品質を高めるための基本であり、読み手にとっては印刷物を見る目を養うきっかけにもなります。日常的に触れているチラシやパンフレット、書籍やポスターなどがどのような工夫で仕上げられているのかを知ることで、印刷物の奥深さや面白さを感じられるはずです。

本記事では、版ずれとは何か、その仕組みや原因、そしてデータ作成から印刷現場まで行われている具体的な対策について詳しく紹介していきます。普段の生活で気づきにくい印刷の工夫を理解することで、身近な印刷物の見え方がきっと変わるでしょう。

- 版ずれとは何かをわかりやすく解説し印刷物に起こる現象を知る

- 版ずれが発生する主な原因を理解し印刷工程で注意すべきポイント

- CMYKの四色印刷と版ずれが見た目に与える影響

- リッチブラックで発生しやすい版ずれの特徴と文字や線での見え方

- 細い線や小さい文字が版ずれで読みづらくなる仕組み

- 版ずれを軽減するために有効なオーバープリント処理の考え方と効果

- K100%の利用でリッチブラックを避ける工夫と印刷物の仕上がりへの影響

- 印刷データ作成の段階で版ずれを防ぐために意識すべき注意点

- 印刷工程における版ずれ防止のための調整や工夫

- 版ずれに関する内容を総合的に振り返り印刷物の品質を高めるための理解を深める

- まとめ

- よくある質問Q&A

版ずれとは何かをわかりやすく解説し印刷物に起こる現象を知る

印刷物を見たときに、文字が二重に見えたり、色が少しぼやけて感じられたりしたことはないでしょうか。この現象は印刷が粗いからではなく、印刷の専門用語で「版ずれ」と呼ばれるものです。版ずれとは、印刷に使う複数の版がわずかにずれて重なってしまい、結果として色や線がきちんと揃わず、見た目ににじみやズレが出ることを指します。

現在のフルカラー印刷はCMYKと呼ばれる四色のインキを組み合わせて表現されています。Cはシアン、Mはマゼンタ、Yはイエロー、Kはブラックで、これらを重ね合わせることで多彩な色が再現されます。例えば人物の肌や商品の写真なども、この四色が正しく揃うことで自然な色に仕上がります。しかし版の位置が少しでもずれると、肌の色が不自然に赤っぽく見えたり、青が緑がかって見えたりと、印象が大きく変わってしまいます。

版ずれをイメージしやすくするために、色鉛筆で丸を描いてみることを想像してください。青で丸を描いた後、同じ場所に赤で重ねようとしても、手が少しでもぶれれば赤と青はずれてしまいます。印刷の世界でも同じように、0.1ミリといった小さなズレでも、人の目には「ぼやけている」「鮮明さがない」として感じ取られてしまいます。

特に細い線や小さい文字では、版ずれが顕著に現れます。例えばチラシの小さな文字が読みにくくなっていたり、雑誌の見出しの輪郭が赤や青にぶれて見えたりすることがあります。これはCMYKの各色がきちんと重なっていないことで起こる典型的な版ずれの症状です。

版ずれは印刷全体で均一に起きるわけではなく、紙の送り方や湿度・温度による伸び縮みなどの影響で一部分だけに現れることもあります。そのため一見問題なさそうに見えても、よく観察すると端の部分で色がずれていることがあるのです。印刷会社のオペレーターは、このズレを確認するために「見当合わせ」という調整を行います。印刷物の端に配置されたマークを基準にして、各色が正しく揃っているかを常に確認しているのです。

ただし、どれだけ調整をしても紙は自然素材であるため完全にゼロにすることはできません。湿度や温度で伸縮し、印刷スピードが上がれば誤差も大きくなります。そのため印刷データの作成段階から版ずれを考慮した工夫が必要になります。例えばリッチブラックを避けてK100%を使うことや、オーバープリント処理を活用することがその一例です。こうした方法は次のブロックで詳しく説明していきます。

身近な例として、スーパーのチラシや街中のポスターをよく見ると、写真や文字の輪郭が少し二重に見えることがあります。これがまさに版ずれであり、普段は気にしないかもしれませんが、印刷物の品質を大きく左右する要素なのです。版ずれを理解すると、なぜある印刷物は鮮明で読みやすいのか、なぜ別の印刷物はぼやけて見えるのかといった違いがわかるようになります。

このように版ずれとは、印刷物の見た目や品質に直結する現象であり、印刷の仕組みを知るうえで欠かせないテーマといえます。

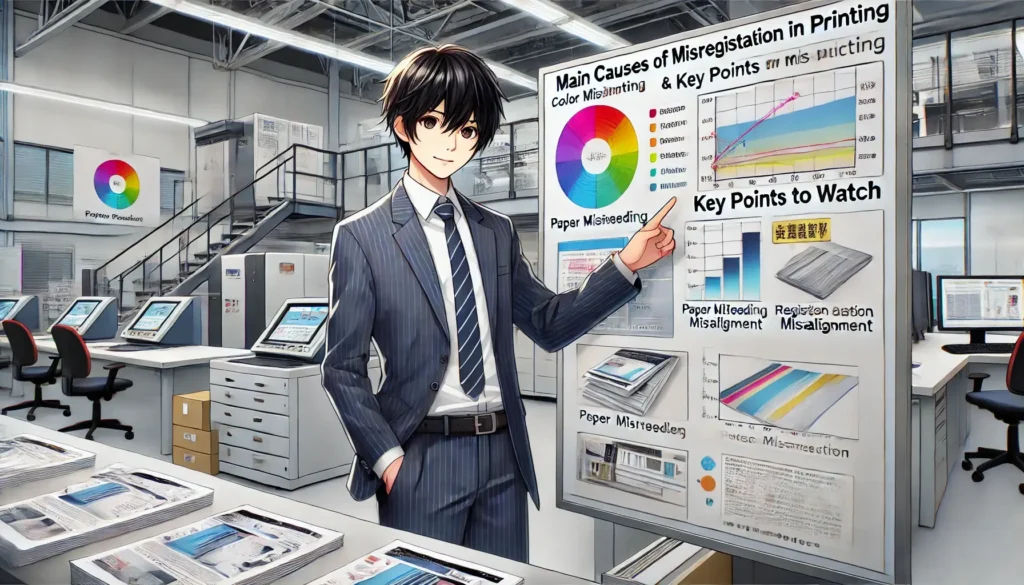

版ずれが発生する主な原因を理解し印刷工程で注意すべきポイント

版ずれとは何かを知ったところで、次に気になるのは「どうして版ずれが起きるのか」という点です。印刷で版ずれが発生するのは、偶然ではなくいくつかの理由が重なった結果です。原因を理解することは、印刷物の品質を高めるためにとても役立ちます。

大きな要因のひとつは紙そのものの性質です。紙は自然の繊維で作られているため、湿度や温度によって伸びたり縮んだりします。湿気が多い梅雨時には水分を含んで膨らみやすく、乾燥した冬には逆に縮みやすくなります。この変化が微妙な版の位置をずらしてしまい、色がきれいに重ならなくなるのです。印刷会社では空調で湿度を調整したり、紙を工場の環境に馴染ませたりしていますが、完全に防ぐことは難しく、この自然な動きが版ずれの原因のひとつになっています。

次に挙げられるのが印刷機の動作です。オフセット印刷では、版にインキをのせて紙に転写していきますが、このとき紙は高速で送られています。送りのタイミングがわずかにずれるだけで、CMYKの四色が正確に重ならなくなります。特に大量に印刷する場合はスピードを優先することも多く、そのぶん微細な誤差が積み重なり、版ずれにつながることがあります。最新の機械には自動で見当を合わせる機能もありますが、紙の状態や機械の調整次第で誤差が生じるのは避けられません。

さらに印刷版そのものの精度も影響します。版はデータをもとに作られますが、製版の過程でわずかなズレが生じたり、版を機械に取り付けるときに位置が正しく揃っていなかったりすると、そのまま仕上がりに反映されます。四色印刷では一色ごとに版を重ねるため、ほんのわずかな誤差でも版ずれとして目に見えてしまいます。

データの作り方も大きな要因です。例えばリッチブラックを使ったデザインや、小さい文字をCMYKの掛け合わせで表現すると、ズレが発生したときに目立ちやすくなります。細かい部分はK100%で指定する方が安定して再現できますし、オーバープリント処理を取り入れることで隙間が出にくくなります。これはデザイナーやデータ作成者が意識できる工夫であり、印刷現場の作業だけでなくデータ作りの段階から版ずれを減らすことが可能です。

また、紙が送られる方向やインキの乾き具合も見逃せません。紙はローラーで圧力を受けながら進むため、繊維がわずかに動くことがあります。インキが乾ききらないうちに次の色を重ねると、位置が安定せずズレが生じることもあります。印刷オペレーターはインキの濃度や印刷スピードを調整しながら、このリスクを抑えています。

このように、版ずれは紙の性質、機械の動作、版の精度、データの作り方など、複数の原因が絡み合って起こります。ひとつひとつの要因は小さくても、それらが重なると印刷物全体の品質に大きな影響を与えるのです。そのため印刷工程では、見当合わせのチェックや紙の状態管理、インキの扱い方など細やかな配慮が欠かせません。

原因を理解することで、版ずれを「なぜ起きるかわからない不具合」と考えるのではなく、「予測できるリスク」として捉えることができます。そうすれば、データを作る人も印刷現場で働く人も、それぞれの段階で注意を払い、より鮮明で読みやすい印刷物をつくることができます。

CMYKの四色印刷と版ずれが見た目に与える影響

印刷物の色は自然に見えて当たり前のように感じられますが、実際にはCMYKと呼ばれる四色のインキを重ね合わせて表現されています。シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックを組み合わせることで、多彩な色を再現できるのです。ところが、この四色が正しく重ならなければ鮮明な仕上がりは得られません。ここで問題となるのが「版ずれ」です。CMYKの版が少しでも位置を違えてしまうと、色の再現や輪郭の鮮明さに大きな影響を与えます。

例えば人物の写真を考えてみましょう。シアンが少し横にずれると肌の影が青く見え、マゼンタがずれると顔色が赤くなりすぎます。イエローがずれると全体が黄ばんだように映り、ブラックが揃わなければ輪郭がぼやけて締まりのない印象になります。このように、版ずれは写真やイラストの自然さを崩し、違和感のある仕上がりを生んでしまうのです。

また、CMYKのどれか一色が重ならないと「色ブレ」と呼ばれる現象が起きます。色が二重に見えたり、本来の色味が再現されずに不自然に変化したりします。特に境界線やコントラストの強い部分では目立ちやすく、写真やデザイン全体を不鮮明にしてしまいます。

細い線や小さな文字ではさらに深刻です。チラシの小さな文字や地図の細線などは、CMYKがわずかにずれるだけで輪郭が二重になり、かすれて読みにくくなります。これは日常的に目にする印刷物でもよく起こっており、スーパーのチラシや雑誌の見出しで赤や青ににじんで見えるケースがその典型例です。

さらにリッチブラックも版ずれの影響を受けやすい部分です。リッチブラックはブラックにシアンやマゼンタを混ぜて深みを出す方法ですが、複数の色が重なるため、少しのズレでも輪郭がにじんでしまいます。本来ならシャープに見せたい文字や背景がぼやけることもあり、K100%の使用が推奨される場面も多いのです。

実際に印刷物をよく観察すると、写真が二重に見える、文字の輪郭に色がはみ出す、背景に紙の地の色がわずかに出てしまうなど、版ずれの痕跡は身近に見つけられます。普段は気づかなくても、知識を持って見ると「ここに版ずれがある」と分かることが多いのです。

CMYKと版ずれの関係を理解することで、印刷会社がなぜ版ずれ対策に力を入れているのかがよくわかります。四色がきちんと重なって初めて鮮やかで自然な表現ができるため、少しのズレが大きな品質低下につながるのです。逆に言えば、版ずれを抑える工夫を行えば印刷物の完成度は大きく向上します。

印刷は単純にデータを紙に出力しているわけではなく、紙の性質やインキの重なり、機械の動きなど多くの要素が関わる繊細な作業です。その中で版ずれは最も目に見えやすい形で現れる問題であり、見た目や信頼感に直結するため、常に意識される課題となっています。

リッチブラックで発生しやすい版ずれの特徴と文字や線での見え方

印刷の現場でよく耳にする「リッチブラック」は、ブラックのインキにシアンやマゼンタ、イエローを加えて深みを出す方法です。漆黒に近い力強さを表現できるため、ポスターや高級感のあるカタログなどでよく使われます。しかしこのリッチブラックは便利である一方、版ずれが起きると非常に目立ちやすいという特徴を持っています。

K100%だけであれば一つの版で表現できるため、輪郭がくっきり出やすく小さな文字や細い線でも安定した仕上がりになります。ところがリッチブラックはCMYKすべての版を重ねるため、どれか一色でもずれると輪郭がにじみ、文字や線が不鮮明になります。特に小さい文字や細かいデザインをリッチブラックで指定すると、わずかな版ずれでも読みにくさにつながってしまいます。

背景や大きなベタ塗り部分でも同様です。深みのある黒で印象を強められる反面、版ずれが発生すると境界に色の影が出たり、紙の地の色が覗いてしまうことがあります。大きな面積ほどズレが目立つため、デザイン全体の完成度を下げてしまうリスクもあります。そのため、読みやすさが重視される冊子や書類ではリッチブラックではなくK100%が適しています。

さらに黒という色は本来最もシャープに見えるため、そこに赤や青の影が混じると不自然さが際立ちます。新聞や雑誌の見出しなど情報量が多い印刷物では、読者が無意識に「なんとなく読みづらい」と感じてしまう要因となるのです。こうした違和感は品質への信頼感を損なう可能性もあります。

リッチブラックを使う際には、データ作成時から注意が必要です。全てをリッチブラックで指定するのではなく、小さな文字や細い線はK100%にし、大きな背景や装飾的な要素だけにリッチブラックを使うといった工夫が推奨されます。また、オーバープリント処理を組み合わせることで、多少の版ずれが起きても紙の地が目立ちにくくなります。完全に防げるわけではありませんが、品質を安定させる有効な手段のひとつです。

このようにリッチブラックは深みと迫力を出す魅力的な技法である一方、版ずれの影響を強く受けるという弱点があります。そのため使いどころを見極め、データ作成から印刷まで一貫して工夫を重ねることが大切です。印刷物の鮮明さと読みやすさを保つためには、リッチブラックとK100%を適切に使い分けることが重要だといえるでしょう。

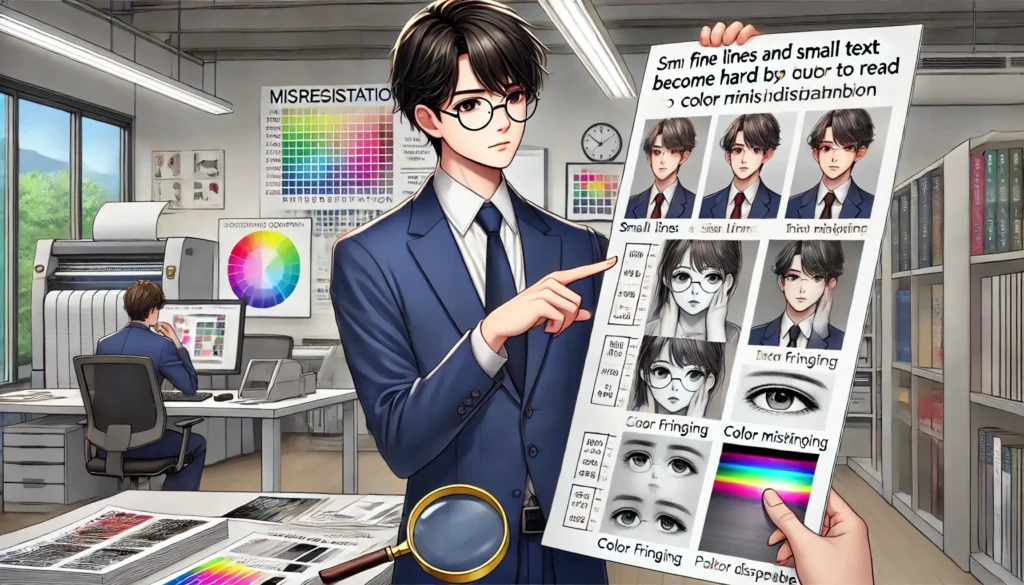

細い線や小さい文字が版ずれで読みづらくなる仕組み

印刷物を読むときに感じる「読みやすさ」は、とても大切な要素です。どれほど美しいデザインや写真があっても、文字がはっきり見えなければ情報は正しく伝わりません。特に細い線や小さな文字は、版ずれが起きたときに最も影響を受けやすい部分で、わずかなズレでも「かすれて見える」「二重になって読みにくい」といった現象を引き起こします。

新聞やチラシにある小さな文字を想像してください。これらは数ミリ程度しかありませんが、CMYKの四色が正しく重なれば輪郭が鮮明に出ます。しかし版ずれが起きると各色がずれて重なり、輪郭がにじんだり影のように見えたりします。特にリッチブラックで表現された文字は複数の色を含むため、赤や青の影が出やすく、文字が二重に見えてしまうこともあります。

細い線も同じです。地図やグラフの線は正確さが求められますが、版ずれによって線の端に色がはみ出したり、かすれて見えたりすることがあります。人間の目は細部の不自然さを強調して感じやすいため、わずかなズレでも大きな違和感として認識され、可読性を大きく損ないます。

この問題を避けるために、データ作成時には小さな文字や細い線をCMYKの掛け合わせではなくK100%で指定することが推奨されています。K100%なら一色だけで表現されるため、版ずれの影響を受けにくく、読みやすさを保つことができます。さらにオーバープリント処理を使うことで、背景との境界に隙間が生じにくくなり、紙の地が目立つのを防げます。

細い線や小さな文字は、見え方ひとつで印刷物全体の印象を変えてしまいます。文字がにじんでいると品質が低いと感じられる一方、細部までくっきりしていれば信頼性や高級感が伝わります。つまり細かい部分は単なる情報伝達だけでなく、印刷物全体の評価に関わる重要なポイントなのです。

印刷会社やデザイナーは、本文は必ずK100%で作成する、細い線は0.3ポイント以上に設定するなどのルールを設け、読みやすさを守る工夫をしています。こうした配慮は読者に直接見えない部分ですが、品質を支える大切な作業です。

このように、細い線や小さな文字は版ずれの影響を強く受けやすいため、データ作成の段階から対策を講じることが欠かせません。

版ずれを軽減するために有効なオーバープリント処理の考え方と効果

印刷では、紙の伸縮や機械のわずかな誤差などが重なり、どうしても版ずれが発生することがあります。完全に防ぐことは難しいため、少しでも影響を抑えるために工夫が必要です。その代表的な方法が「オーバープリント処理」です。

オーバープリントとは、下地の色を抜かずにそのまま上から別の色を重ねる方法です。通常の印刷では、異なる色が重なる部分を自動的に「抜き合わせ」にしてから色をのせますが、この処理では版ずれが起きると隙間ができ、紙の白地が見えてしまうことがあります。オーバープリント処理をすれば下地を消さずに重ねるため、多少のズレがあっても隙間が目立ちにくく、自然な仕上がりを保ちやすくなります。

特に黒は他の色を覆い隠す力が強いため、黒い文字や細い線をオーバープリントに設定すると効果的です。例えばポスターの小さな文字が背景に配置されている場合、通常の抜き合わせだと版ずれによって周囲に白い隙間が出ることがあります。しかしオーバープリントを使えば、黒が背景にそのまま重なり、不自然な隙間を防ぐことができます。

この処理は文字や線だけでなく、ロゴやイラストでも役立ちます。濃い色の上に黒をのせるデザインは多くありますが、抜き合わせだと境界がズレて不安定に見えることがあります。オーバープリントを設定しておけば、境界が安定し、意図通りのデザインを守ることができます。

ただし、すべての色にオーバープリントを適用できるわけではありません。例えば黄色の上にシアンを重ねると緑になってしまうなど、意図しない色の変化が起きることがあります。そのため主にブラックや濃い色に限定して使うのが一般的です。また、デザインソフトでの設定が欠かせず、必要な部分だけに適切に使うことが大切です。

オーバープリントは版ずれを完全に防ぐ方法ではありませんが、印刷物をより自然に見せ、読みやすさを維持するための有効な工夫です。細かい部分の安定感は読者の印象に直結し、信頼感や品質の高さを伝える効果もあります。そのため、印刷現場やデータ作成の段階で意識的に取り入れられている技術です。このように、オーバープリント処理は版ずれの影響を軽減する大切な方法です。

K100%の利用でリッチブラックを避ける工夫と印刷物の仕上がりへの影響

印刷における黒の表現は、仕上がりの品質を大きく左右します。リッチブラックはCMYKを掛け合わせて深みのある黒を作る方法で、ポスターやカタログなどに迫力を出したいときに効果的ですが、版ずれの影響を受けやすいという弱点がありました。そこで活用されるのが「K100%」です。これはブラックインキのみを100%で使う方法で、シンプルでありながら印刷物の安定性を高める役割を果たします。

K100%の最大の利点は、版ずれの影響をほとんど受けないことです。リッチブラックは四色を重ねるためどれかがずれると輪郭がにじみますが、K100%なら一色で構成されるためズレが起きにくく、小さな文字や細い線もくっきり表現できます。説明文や価格表、注釈など読みやすさが求められる部分に適しており、誤読を防ぐ効果もあります。

また、K100%はインキ量が少ないため乾きが早く、裏移りやにじみのリスクを軽減できます。大量印刷でも効率的に進めやすく、安定した仕上がりを保てます。ただし、広い面積をK100%だけで印刷するとやや薄く見えることがあり、背景や大きな黒ベタにはリッチブラックを使う方が効果的な場合もあります。つまり、K100%とリッチブラックは使い分けが重要なのです。

データ作成時には、本文や小さな文字はK100%、インパクトを重視する大きな要素はリッチブラックといったルールを取り入れると品質が安定します。さらにオーバープリント処理を組み合わせると、背景との境界で紙の白地が見えるのを防げるため、仕上がりがより自然になります。

このように、K100%は基本的な手法でありながら印刷物の可読性と安定性を支える有効な方法です。リッチブラックと組み合わせて適材適所で使い分けることで、版ずれのリスクを抑えつつ、美しさと読みやすさを両立させることができます。

印刷データ作成の段階で版ずれを防ぐために意識すべき注意点

印刷物の仕上がりは、印刷機や紙の性質だけでなく、データ作成の段階での工夫によっても大きく変わります。版ずれは完全に避けることが難しいものですが、データを作るときに適切な配慮をしておけば、ズレが生じても目立たず、美しい仕上がりを保つことができます。

まず大切なのは黒の指定方法です。小さな文字や細い線をリッチブラックで作ってしまうと、CMYKの重なりがずれたときに赤や青の影が出て読みにくくなります。そのため本文や注釈などの細部にはK100%を使うのが基本です。一方で、ポスターの背景や大きな見出しのように迫力を出したい部分ではリッチブラックを使うこともできます。使いどころをしっかり区別することが、版ずれのリスクを抑えるシンプルで効果的な工夫です。

次に文字サイズや線の太さも重要です。細すぎる線や小さすぎる文字は、印刷の過程でズレが強調されやすく、かすれたり二重に見えたりします。実務では線は0.3ポイント以上、文字は6ポイント以上を目安にすると安定します。どうしても小さくする必要がある場合は、K100%指定やオーバープリントを組み合わせると仕上がりが安定しやすくなります。

また、塗り足しを設定しておくことも欠かせません。断裁の際にわずかなズレが出ると、背景が途切れて紙の白地が見えてしまいます。塗り足しを設けていれば、そのリスクを防げます。特に背景を全面に広げるデザインでは必須の工程です。

さらに、色の指定方法にも注意が必要です。RGBのままデータを作ると印刷時にCMYKに変換され、意図と異なる色になってしまうことがあります。これは版ずれのように見える不自然さを生む場合もあるため、印刷データは必ずCMYKに統一しておくことが大切です。

加えて、オーバープリント処理の設定も有効です。黒い文字や線をオーバープリントにしておけば、多少のズレがあっても紙の地が見えにくくなります。ただし、意図しない部分に設定すると色が混ざってしまうこともあるため、必要な箇所だけに適用することが大切です。

こうした工夫に加え、印刷会社との連携も忘れてはいけません。リッチブラックの使用箇所やオーバープリントの設定などを事前に伝えておくことで、現場でのトラブルを防げます。データ入稿前に確認をしておくことは、品質を守るうえで欠かせない取り組みです。

このように、印刷データ作成の段階での工夫は、版ずれの影響を減らすうえで非常に大切です。K100%の活用、文字や線の調整、塗り足しの設定、CMYKでの色指定、オーバープリントの適切な利用など、どれも基本的ですが確実に効果を発揮します。これらを意識してデータを作れば、仕上がりの安定感が増し、印刷物の信頼性や読みやすさを高めることができます。

印刷工程における版ずれ防止のための調整や工夫

印刷の現場では、版ずれをできる限り防ぐために多くの工夫と調整が行われています。版ずれはCMYKの版が少しでもずれることで発生しますが、現場の技術者は数ミクロン単位で位置を合わせる「見当合わせ」を行い、印刷開始前から入念に準備を進めています。

印刷が始まってからも安心はできません。紙は湿度や温度で伸び縮みしやすく、連続印刷の途中で少しずつズレが大きくなることがあります。そのためオペレーターは定期的に試し刷りを行い、ルーペで見当マークを確認しながらズレがないかを細かくチェックします。異常があればその場で機械を調整し、印刷物の品質を維持します。

紙そのものの管理も重要です。倉庫では湿度や温度を一定に保ち、印刷前に「紙ならし」と呼ばれる準備を行うことで、印刷中の極端な伸縮を防ぎます。さらに印刷機のローラーやブランケットも定期的に交換・整備し、インキが均一に転写される状態を保つことが版ずれ対策につながります。

インキの量や濃度も調整の対象です。インキが多すぎれば広がって輪郭がにじみ、少なすぎれば薄さが目立ってズレが強調されてしまいます。現場の技術者は経験と感覚を生かしてバランスを取り、自然で安定した仕上がりを実現しています。

このように、印刷現場では機械の精密な調整、紙の管理、部品のメンテナンス、インキの調整、そして人の目による最終確認が組み合わされ、版ずれの影響を最小限に抑えています。リッチブラックやオーバープリントといった技術が効果を発揮するのも、こうした現場の取り組みがあってこそです。

版ずれを完全になくすことは難しいものの、印刷現場の細やかな努力によって、私たちが手にする印刷物は安定した品質を保っています。

版ずれに関する内容を総合的に振り返り印刷物の品質を高めるための理解を深める

これまで版ずれについて詳しく見てきましたが、最後に全体を整理し、印刷物の品質を高めるためにどのような理解が役立つのかを振り返ってみましょう。版ずれは印刷において避けて通れない現象であり、誰でも一度は目にしたことがあるはずです。チラシの小さな文字がにじんで見えたり、写真が二重に見えたりするのは、多くの場合、版ずれによるものです。身近な現象である一方で、その仕組みや防ぐ工夫を知っている人は少なく、だからこそ理解しておくことで印刷物を見る目が変わり、品質の良し悪しを判断できるようになります。

版ずれの基本は、CMYKの四色印刷の重なりにあります。シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックという四色がきちんと揃うことで鮮やかな色が再現されますが、どれか一色でも位置がずれると色がブレて見えます。特にリッチブラックは複数の色を重ねて黒を作る方法のため、ズレが目立ちやすく、文字や細い線で使用すると読みづらさの原因になります。だからこそ、本文などの小さな文字や線はK100%を選び、版ずれのリスクを抑えることが基本となるのです。

さらに、オーバープリント処理の考え方も重要です。黒い文字や細い線をオーバープリントに設定しておけば、背景と重なったときにわずかなズレがあっても紙の地が見えることを防げます。これは特に細部の読みやすさに直結するため、印刷物の信頼感を守る大切な工夫です。オーバープリントは万能ではありませんが、黒の安定性を高める基本的な技術として現場で広く活用されています。

データ作成の段階での工夫も欠かせません。小さすぎる文字や細すぎる線は再現が難しく、版ずれが発生するとすぐに読みにくさにつながります。そのため、線の太さや文字サイズをある程度確保し、K100%やオーバープリントを適切に使い分けることが推奨されます。塗り足しを設けて断裁時の白地を防ぐ、RGBではなくCMYKでデータを作る、といった基本も版ずれ対策に直結します。データ作成者がこうした配慮を積み重ねることで、印刷物全体の品質は大きく変わります。

そして、現場における努力も見逃せません。印刷機の見当合わせや試し刷り、紙の湿度管理、機械のメンテナンス、インキ量の調整など、細かな工夫が重ねられることで版ずれの影響は抑えられています。見当マークをルーペで確認し、違和感があればその場で調整するオペレーターの作業は、一見地味ですが品質を支える要です。印刷は機械に任せきりではなく、人の感覚と経験が品質を守る大切な要素となっています。

こうして振り返ると、版ずれは単なるトラブルではなく、印刷物をより良くするために考えるべき大切なテーマであることが分かります。版ずれを完全になくすことはできませんが、その仕組みを知り、データ作成から現場での調整まで多角的に工夫を取り入れることで、印刷物の完成度は大きく向上します。読者にとっても、版ずれの知識を持つことで印刷物を見る視点が広がり、デザインや品質の違いを理解できるようになります。

まとめると、版ずれを理解することは印刷物の読みやすさや美しさを守る第一歩です。CMYKの重なりの仕組み、リッチブラックとK100%の違い、オーバープリントの効果、データ作成時の注意点、そして現場での調整。これらが組み合わさることで、印刷物は自然で安定した仕上がりを実現します。普段何気なく手にしているチラシや冊子も、こうした工夫の積み重ねで成り立っているのです。

まとめ

印刷物における版ずれは、見た目の鮮明さや読みやすさを左右する大きな要因です。CMYKの四色が正しく重なることで美しい仕上がりが得られますが、どれか一色でも位置がずれると、色がにじんだり文字が二重に見えたりしてしまいます。特にリッチブラックを使用した小さな文字や細い線は影響を受けやすく、読みづらさの原因になります。

こうした問題を避けるためには、データ作成の段階でK100%を活用し、用途によってリッチブラックと使い分けることが基本です。また、黒い文字や線にオーバープリントを設定すれば、背景との境界に紙の白地が見えるリスクを抑えられます。さらに、文字サイズや線の太さを適切に設定する、塗り足しを確保する、CMYKに統一するなど、基本的な工夫も版ずれ対策に欠かせません。

現場では、見当合わせや試し刷り、紙の湿度管理、インキ量の調整など、細やかな作業が積み重ねられています。印刷オペレーターの技術と経験による判断が、最終的な仕上がりを大きく左右します。版ずれを完全になくすことは難しくても、こうした工夫や調整を組み合わせることで、自然で安定した印刷物を実現することができます。

つまり版ずれの理解は、印刷物をただ消費する立場の人にとっても役立つ知識です。印刷物を見る目が変わり、品質の違いや工夫の跡に気づくことができるようになります。そして、データ作成者やデザイナーにとっては、品質を高めるための基本であり、信頼感を生むための大切なポイントになります。

印刷は技術と経験が積み重なって生まれるものであり、細部への配慮が最終的な完成度を支えています。版ずれを理解し、適切に対策を講じることは、印刷物をより美しく、より読みやすくするための第一歩なのです。

よくある質問Q&A

-

版ずれとはどのような現象ですか?

-

版ずれとは、印刷に使うCMYKの版が正しく重ならず、色や形がわずかにずれる現象のことです。その結果、文字が二重に見えたり、色がにじんだりして印刷物の品質に影響します。

-

版ずれはなぜ起こるのですか?

-

原因は機械の誤差や紙の伸縮、インキの広がりなどさまざまです。完全に防ぐのは難しいですが、工夫次第で目立たなくすることができます。

-

CMYKとは何を意味しますか?

-

CMYKはシアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの四色を指し、印刷で色を表現する基本のインキです。これらを重ね合わせることで幅広い色を再現します。

-

リッチブラックとは何ですか?

-

リッチブラックはブラックにシアンやマゼンタ、イエローを加えて深みを出した黒のことです。力強い黒を表現できますが、版ずれが起こると影やにじみが目立ちやすくなります。

-

K100%とはどのような黒ですか?

-

K100%はブラックだけを100%で使った黒です。一つの版だけで表現できるため、版ずれの影響を受けにくく、小さな文字や細い線に適しています。

-

なぜ小さな文字や細い線で版ずれが目立ちやすいのですか?

-

小さな要素は少しのズレでも影響が強調されるからです。赤や青の影が出たり、二重線のように見えてしまい、読みづらくなります。

-

版ずれが起きても読みにくくならない工夫はありますか?

-

本文はK100%にする、黒はオーバープリントに設定する、線や文字をある程度太くするなどの工夫で、読みやすさを保ちやすくなります。

-

オーバープリント処理とは何ですか?

-

オーバープリント処理は、下地の色を抜かずにそのまま上に別の色を重ねる方法です。黒に設定することで、版ずれが起きても紙の白地が見えにくくなります。

-

すべての色にオーバープリントは使えますか?

-

いいえ。黄色やシアンなどを重ねると意図しない色になってしまうため、基本的に黒や濃い色に限定して使われます。

-

印刷物に塗り足しをつけるのはなぜですか?

-

断裁のときにズレが起きても紙の白地が出ないようにするためです。背景が全面に広がるデザインでは特に必要です。

-

版ずれは家庭用プリンターでも起こりますか?

-

はい。精度は異なりますが、家庭用プリンターでも紙送りのわずかなズレやインキの重なりで版ずれのような現象が出ることがあります。

-

RGBでデータを作ってはいけないのですか?

-

RGBはモニター用の色空間で、印刷には適しません。印刷用にはCMYKに変換して作成することで、仕上がりが安定します。

-

リッチブラックを使うときの注意点は何ですか?

-

小さな文字や細い線には使わず、大きな面積や背景に限定することです。そうすることで版ずれが目立たず、迫力ある黒を表現できます。

-

印刷現場で版ずれを防ぐためにどんな工夫をしていますか?

-

見当合わせや試し刷り、紙の湿度管理、機械のメンテナンス、インキの量の調整など、細かい作業を繰り返して品質を維持しています。

-

見当マークとは何ですか?

-

見当マークは印刷物の端に入る小さな目印で、CMYKの位置が正しく揃っているかを確認するために使われます。

-

版ずれを完全になくすことは可能ですか?

-

完全にゼロにすることは難しいです。しかしデータ作成の工夫と現場の調整を組み合わせることで、目立たないレベルに抑えることはできます。

-

版ずれは印刷コストにも影響しますか?

-

はい。版ずれがひどい場合は刷り直しが必要になり、紙やインキのロスが増えてコストに直結します。

-

印刷会社にデータを渡すとき注意すべきことは何ですか?

-

リッチブラックの使用箇所、オーバープリント設定、特殊な加工の有無などを伝えておくと、現場でのトラブルを防ぐことができます。

-

版ずれの知識はデザイナー以外にも必要ですか?

-

はい。発注する側や企業の担当者も知っておけば、仕上がりを確認するときに適切な判断ができ、品質の高い印刷物を作る助けになります。

-

一般の人が版ずれを見抜くコツはありますか?

-

文字の輪郭や細い線をよく見ると、赤や青の影が出ていたり、境界に白い隙間が見えたりします。そうした違和感を感じたら、版ずれが起きているサインです。