網点とは何か?印刷物の色や濃淡を表現するCMYKの仕組みを徹底解説

2025.10.28

私たちが普段手にする雑誌やポスター、チラシなどの印刷物は、鮮やかな色や滑らかな濃淡で表現されています。しかし、その色の正体を細かく見てみると、実は「網点」と呼ばれる小さな点の集合体でできていることをご存じでしょうか。網点は印刷物に欠かせない仕組みであり、その大きさや密度、配置や角度の工夫によって色の濃淡や質感が再現されています。そして、シアン・マゼンタ・イエロー・ブラックの4色、つまりCMYKのインクを重ね合わせることで、限られた色数から無限に近い色の世界が広がっているのです。

例えば写真の人物の肌色を印刷する場合、イエローの点を基調にマゼンタを加え、シアンを控えめに調整し、最後にブラックで引き締めることで自然な表情が再現されます。夕焼け空の赤やオレンジ、森林の緑もすべて網点の重なりによって生まれています。網点は単に色を作り出すだけでなく、紙の白色部分をどれだけ残すかによっても印象を大きく変えます。白が多く残れば淡い色に、逆に少なければ濃い色に見えるという仕組みです。紙質そのものの白さも影響し、新聞紙と写真集で色の鮮やかさが異なるのもそのためです。

さらに、網点の角度や配置は印刷物の美しさを決める重要な要素です。適切に配置されていなければ「モアレ」と呼ばれる不自然な模様が生じてしまいます。そのためCMYKの各色は異なる角度で配置され、自然な色彩を生み出す工夫が施されています。また、AMスクリーンやFMスクリーンといった網点の種類や印刷方式の違いも仕上がりに直結し、用途に応じて選び分けられています。

網点を理解することは、印刷の専門知識として役立つだけでなく、実際のビジネスや制作現場でも大きな意味を持ちます。データ作成の段階から色や解像度を意識すればトラブルを防ぎ、コストと品質のバランスを取る判断材料になります。印刷会社との打ち合わせでも具体的に要望を伝えられるようになり、理想に近い仕上がりを実現できるようになります。

網点は小さな点の積み重ねにすぎませんが、その理解は印刷物をより深く楽しむ視点を与えてくれます。日常生活ではルーペで拡大して色の仕組みを観察する楽しみを得られ、ビジネスの場では制作物の品質向上や効率化に役立ちます。普段は意識されない網点こそが、私たちの周りを彩る印刷物を支えている存在なのです。

網点とは何か?印刷物の色や濃淡を知る

印刷物を手に取ったとき、鮮やかな写真や文字が紙の上に自然に表現されているように見えます。しかし、実際にその表現を細かく見ていくと、そこには小さな点が規則的に並んでいることがわかります。この小さな点のことを「網点」と呼びます。網点は一見すると気づきにくい存在ですが、印刷物の色を再現するうえでとても大切な役割を果たしています。拡大鏡やルーペを使って印刷された写真を観察すると、小さな点が敷き詰められていることに気づき、その点の集まりが人間の目にひとつの色として映っていることを確認できます。普段意識せずに見ているカタログや雑誌、ポスターなども、すべて網点によって色が表現されているのです。

網点の特徴は、その大きさや密度の違いによって色の濃淡を作り出せる点にあります。たとえば、黒いインクを印刷する場合、点を大きくして密度を高くすれば濃い黒に見え、点を小さくして間隔を広げれば薄いグレーのように見えます。この仕組みは、人間の目が細かい点を個別に認識せず、全体を平均化して色を感じ取るという性質を利用しています。つまり、網点は色をそのまま塗りつぶして表現するのではなく、小さな点を工夫して配置することで多様な濃淡や表情を生み出す仕組みといえるのです。

また、印刷物の多くはフルカラーで表現されています。その際に使われるのが「CMYK」という4色のインクです。Cはシアン、Mはマゼンタ、Yはイエロー、Kはブラックを意味します。この4色をそれぞれの網点に分け、紙の上に重ねて配置することで、写真やイラストのように多彩な色を表現できます。ここでも網点の役割は欠かせません。4色の網点がきれいに重なり合うことで、肉眼では点の集まりではなく、自然で滑らかな色合いに見えるのです。たとえば、青空の鮮やかさや人の肌の柔らかい質感も、シアンやマゼンタ、イエローなどの網点が絶妙に組み合わさることで再現されています。

網点は日常的に目にしている印刷物の中に必ず存在していますが、普段は意識することがあまりありません。スマートフォンやパソコンの画面ではピクセルが色を構成しているのに対し、印刷物では網点がその役割を担っているのだと考えるとイメージがしやすいでしょう。画面の解像度が高いほど滑らかに見えるように、印刷物でも網点の大きさや配置の工夫によって仕上がりが大きく変わります。網点が細かくなるほど写真は繊細に再現され、逆に粗くなると粒状感が目立ち、少しざらついた印象になります。こうした違いは、新聞と雑誌を見比べると理解しやすいかもしれません。新聞は印刷のスピードやコストを優先するため網点が粗めで、写真が少し荒く見えます。一方、雑誌やカタログでは網点が細かく設定されており、写真や文字が鮮明で美しく再現されます。

さらに、網点には人間の目の錯覚を利用した巧妙な工夫が隠されています。たとえば、赤色を表現するときには、マゼンタとイエローの網点を組み合わせます。この二つの色が紙の上で小さな点として並ぶことで、肉眼では鮮やかな赤として認識されます。青緑を表現したいときには、シアンとイエローを重ね合わせれば再現できます。網点はそれぞれの色が重なり合う面積や配置の角度によって、無数の色を作り出しているのです。こうした仕組みを理解すると、カラフルなポスターやチラシがどのように作られているのかがぐっと身近に感じられるでしょう。

また、網点は印刷の品質やデザインの表現力を決める大切な要素でもあります。印刷データを作成するとき、網点の大きさや角度をどう設定するかで仕上がりが大きく変わるからです。もし網点がうまく配置されていなければ、色がにじんだり、モアレと呼ばれる模様が発生したりすることがあります。こうしたトラブルを避けるためには、印刷の仕組みを理解したデータ作成が欠かせません。デザイナーや印刷会社は、この網点の扱い方をしっかり把握しながら作業を進めています。

一般の読者にとって網点はなじみの薄い言葉かもしれませんが、印刷物を理解するうえで欠かせない存在です。自宅にある雑誌やカタログをルーペで覗いてみると、小さな点が集まって美しい色を作り出していることに驚くはずです。普段目にしている広告やパンフレットも、実は無数の網点が積み重なってできた成果物なのだと知ると、印刷物を見る目が変わるかもしれません。これをきっかけに網点を意識して観察することで、色の仕組みや印刷の奥深さを感じ取れるようになるでしょう。

さらに日常生活での理解にもつながります。例えば、自宅でプリンターを使うとき、印刷設定に「きれい」「標準」「速い」といったモードがあるのを目にすることがあるでしょう。これらは印刷の解像度、つまり網点の細かさに関連しています。きれいモードでは網点が細かく密に配置され、写真なども鮮明に仕上がります。一方、速いモードでは網点が粗くなり、インクの使用量も少なくなるためスピーディーに印刷できますが、画質はやや落ちます。こうした違いも網点を理解していると納得しやすく、用途に応じて印刷方法を選ぶ判断にも役立ちます。

網点は単なる小さな点ではなく、印刷物に命を吹き込む大切な仕組みです。点の大小や密度、配置の工夫によって、鮮やかな写真も細かい文字も自然に再現されます。そして、CMYKの4色が網点を通して紙の上で組み合わさることで、私たちが日常的に見ている数え切れないほどの色が表現されているのです。このように、網点を理解することは、印刷の世界を深く知る第一歩となります。普段の生活や仕事で印刷物に触れるとき、少し目を凝らして網点を意識するだけで、色の見え方や仕上がりの背景にある工夫を感じ取れるようになるでしょう。

網点の仕組みを理解して印刷物の色再現がどのように行われるのか

印刷物を構成する小さな点である網点は、色の濃淡を作り出す仕組みとして欠かせない存在です。しかし「どうして小さな点の集まりで自然な色が表現できるのか」という疑問を持つ人も多いでしょう。その答えを知るためには、網点が人間の目の性質を巧みに利用していることを理解する必要があります。人間の目は非常に多くの情報を瞬時に処理していますが、細かな点や線を一つひとつ認識しているわけではありません。離れた位置から紙を見たとき、小さな点が集まっている部分は全体の明るさや色を平均化して受け止めるため、実際には点で構成されているものが滑らかに塗られているように感じられるのです。この性質が網点の基本的な仕組みです。

網点の役割をもう少し具体的に説明すると、インクの濃淡を調整する道具であると言えます。印刷機はインクの厚みを自由に変えるのではなく、点の面積を広げたり狭めたりすることで濃さを表現します。たとえば、黒インクで50%の濃さを再現したいとき、紙全体を半分だけ塗るわけではなく、小さな黒い点を規則的に配置して紙の白い部分を残すことで、結果としてグレーのように見える色を生み出します。このとき、点が占める面積が増えるほど濃く、減るほど薄くなるため、網点は濃淡を細やかに表現できるのです。

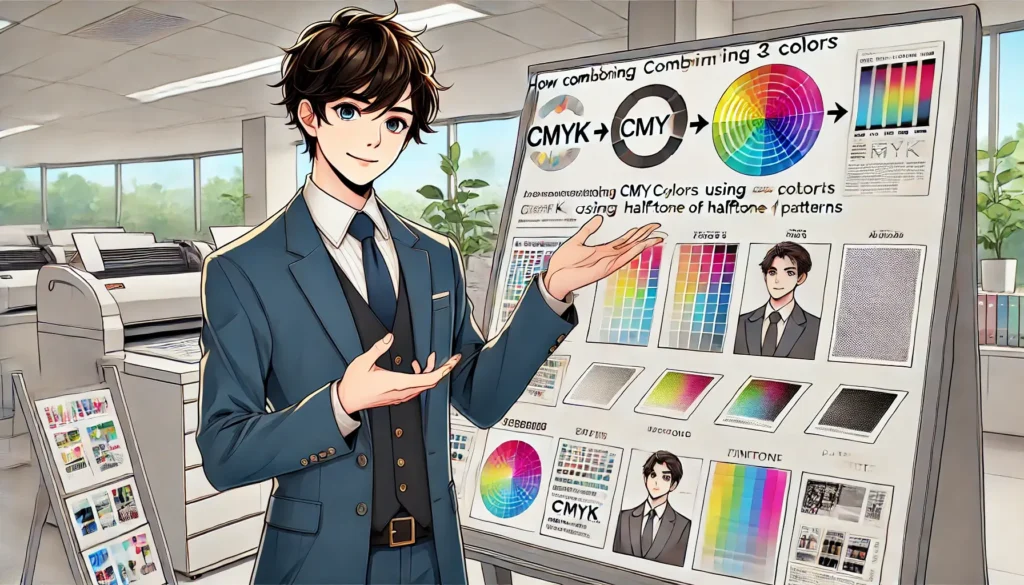

さらに網点は、フルカラー印刷において非常に重要な役割を果たしています。印刷物のカラー表現は、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックというCMYKの4色のインクを組み合わせて行われます。これらのインクはそれぞれ単色で存在していますが、網点の配置によって部分的に重なり合うことで多彩な色を再現できます。例えば、マゼンタとイエローの点を組み合わせれば赤系の色が生まれ、シアンとイエローを重ねれば緑系の色になります。こうして4色の網点を調整するだけで、数万種類にも及ぶ色合いを紙の上に表現することができるのです。まさに網点は、色を自在に生み出すためのパレットのような存在だといえます。

網点の仕組みを理解するうえで欠かせないのが「スクリーン角度」という考え方です。これは各色の網点を配置する角度のことを指します。CMYKの4色は同じ方向に点を並べると干渉し合い、モアレと呼ばれる波紋のような模様が現れてしまいます。これを避けるために、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックのそれぞれに異なる角度が設定され、点同士が規則的に重なりつつも自然に見えるように工夫されています。印刷物を拡大して観察すると、色ごとに点の並びが少しずつ異なるのに気づくかもしれません。このように、網点は単なる点の集まりではなく、見た目を自然にするために計算され尽くした配置を持っています。

また、網点の仕組みは印刷方式によっても少しずつ違いがあります。たとえばオフセット印刷ではアナログ的なスクリーンが使われ、規則的なパターンで点を配置する方法が一般的です。一方、デジタル印刷やインクジェットプリンターでは、ランダムに近い配置をする「FMスクリーン」という方法が用いられることもあります。FMスクリーンでは点の大きさはほぼ一定で、点の数や位置のばらつきによって濃淡を表現します。そのため、従来の方式に比べて細部まで鮮明に表現でき、モアレが起こりにくいという特徴があります。つまり、網点の仕組みは一つではなく、技術や印刷方法によってさまざまな工夫が凝らされているのです。

このように網点は、色を再現するために緻密に考えられた仕組みを持ち、人間の目の特性と技術的な工夫が組み合わさって成り立っています。一般的に私たちが見る雑誌やチラシの美しい写真も、すべては微細な点が作り出す光と影の組み合わせによるものです。網点の仕組みを知ることで、印刷物をより深く理解できるようになり、普段何気なく見ているポスターや広告に対しても新しい発見が生まれるでしょう。色がどのように再現されているのかを意識しながら観察すると、印刷の奥深さや面白さを実感できるはずです。

そしてこの理解は、日常生活やビジネスの場でも役立ちます。例えば、自社で販促用の印刷物を制作するときに「写真がきれいに出るようにしたい」と考える場面では、網点の細かさや印刷方法を知っているだけで印刷会社への相談がスムーズになります。また、印刷コストやスピードとの兼ね合いを理解することにもつながります。新聞のように速さを重視すれば網点は粗く、雑誌のように品質を重視すれば網点は細かくなるという特徴を知っておけば、仕上がりの違いをあらかじめ理解できるのです。このように、網点の仕組みを理解することは単なる知識にとどまらず、印刷物を扱ううえで実践的に役立つ学びとなります。

網点という小さな点の存在は、単純に見えて非常に奥深いものです。人の目の錯覚を利用し、紙の上で無限に近い色を再現する仕組みは、印刷という技術の巧妙さを物語っています。この仕組みを知ることで、印刷物を見る目は一層養われ、色や表現の裏側に隠された工夫を感じ取れるようになるでしょう。

網点とCMYKの4色を重ね合わせることで多彩な色が表現される仕組み

印刷物の色は、絵の具のように一色ずつ混ぜて作られているわけではありません。実際には、シアン・マゼンタ・イエロー・ブラックの4色、つまりCMYKのインクを網点として配置し、それらを重ね合わせることで私たちが見ている無数の色が生み出されています。ここでは、その仕組みをできるだけわかりやすく説明していきます。

まず、印刷の基本となるのは減法混色と呼ばれる考え方です。光の三原色が赤・緑・青であるのに対して、印刷で使われるインクの三原色はシアン・マゼンタ・イエローです。これらの色を混ぜ合わせると、光を吸収する割合が変わり、さまざまな色に見える仕組みになっています。例えばシアンとマゼンタを重ねると青紫が生まれ、マゼンタとイエローを重ねると赤になります。イエローとシアンを組み合わせれば緑になります。こうして三原色を組み合わせていくと多くの色を作り出すことができますが、実際の印刷では完全な黒が出しにくいため、ブラックが加えられてCMYKという4色構成が一般的に使われています。

ここで重要なのが網点の役割です。各色のインクを紙の上に一面塗りつぶしてしまうと、重なった部分が真っ黒になったり、色が濁ってしまったりします。そこで、小さな点に分けて印刷し、点同士を部分的に重ね合わせることで自然な色合いを作り出しているのです。人間の目は、小さな点が集まったときにそれを個々の点として認識せず、全体として一つの色としてとらえます。そのため、シアンの点とマゼンタの点が細かく並んでいれば、遠くからは青紫の色に見えるのです。この仕組みを利用することで、限られた4色のインクから数万、数十万もの色を表現することが可能になっています。

具体例を挙げると、人物の肌を印刷する場合、まずベースとなる明るさをイエローで網点として配置し、そこにマゼンタを適度に重ねることで温かみのある色を作り出します。さらにシアンを控えめに加えることで自然な影や血色を表現し、最後にブラックで輪郭や濃い部分を締めることで、リアルな肌の質感が再現されます。このようにCMYKの各色は、それぞれの役割を持ちながら組み合わされ、網点を通じて多彩な表現を可能にしているのです。

また、CMYKの4色を重ね合わせる際には、網点の角度を工夫することが欠かせません。すべての色を同じ方向に並べてしまうと、点が干渉し合ってモアレと呼ばれる規則的な模様が生じてしまいます。そこでシアンは15度、マゼンタは75度、イエローは0度、ブラックは45度といった具合に、色ごとに角度を変えて配置されます。こうすることで網点が自然に重なり、肉眼では滑らかで違和感のない色として見えるようになります。つまり、印刷物の美しい色の裏側には、網点の角度や配置を綿密に計算する技術があるのです。

CMYKと網点の仕組みを理解すると、印刷物の見え方に新たな気づきが得られます。例えば、青空を印刷する場合はシアンを多めに配置し、そこに少量のマゼンタやイエローを加えることで色味を調整します。夕焼け空を表現する場合には、マゼンタとイエローの網点が主体となり、オレンジや赤が再現されます。森林の緑を作りたいときはシアンとイエローがメインに使われます。つまり、自然界のあらゆる色は、実際には小さな点が巧みに重なっているだけなのです。

さらに、印刷データを扱う人にとってもこの仕組みは重要です。デザインソフトで作成した鮮やかな色が、印刷したときに思ったよりくすんで見えるという経験をしたことがある人も多いのではないでしょうか。その理由は、画面で見ている色はRGBという光の三原色で表現されているのに対し、印刷物ではCMYKのインクが使われているからです。RGBの色をそのままCMYKに変換すると、一部の鮮やかな色は再現しきれない場合があります。特に蛍光色やきらびやかな青などは印刷で表現が難しく、網点をどれだけ工夫しても完全には再現できません。こうした違いを理解していれば、印刷の仕上がりに対して現実的な期待を持つことができ、データ作成の段階から工夫ができるようになります。

また、CMYKと網点の関係は、印刷物の用途によっても大きく変わります。高級雑誌や写真集などでは、細かい網点を使ってCMYKを重ね、繊細で鮮明な色を表現します。一方で新聞のように大量に短時間で印刷する場合は、粗めの網点が使われるため、写真が少し荒く見えることがあります。これもすべて、網点とCMYKの扱い方の違いによるものです。つまり、印刷物の仕上がりはCMYKの重なり方だけでなく、網点の精度や細かさによって大きく変わるのです。

このように、網点とCMYKは切っても切れない関係にあります。小さな点の配置と4色の重ね合わせによって、私たちが普段目にしている豊かな色彩が再現されているのです。その仕組みを理解すると、印刷物の魅力をより深く感じられるようになります。普段手にするポスターやパンフレットも、無数の点が織りなす色のハーモニーによって成り立っているのだと意識すれば、印刷の世界が一段と身近で面白いものに思えるはずです。

網点の大きさや密度によって印刷物の色の濃淡がどのように変化するか

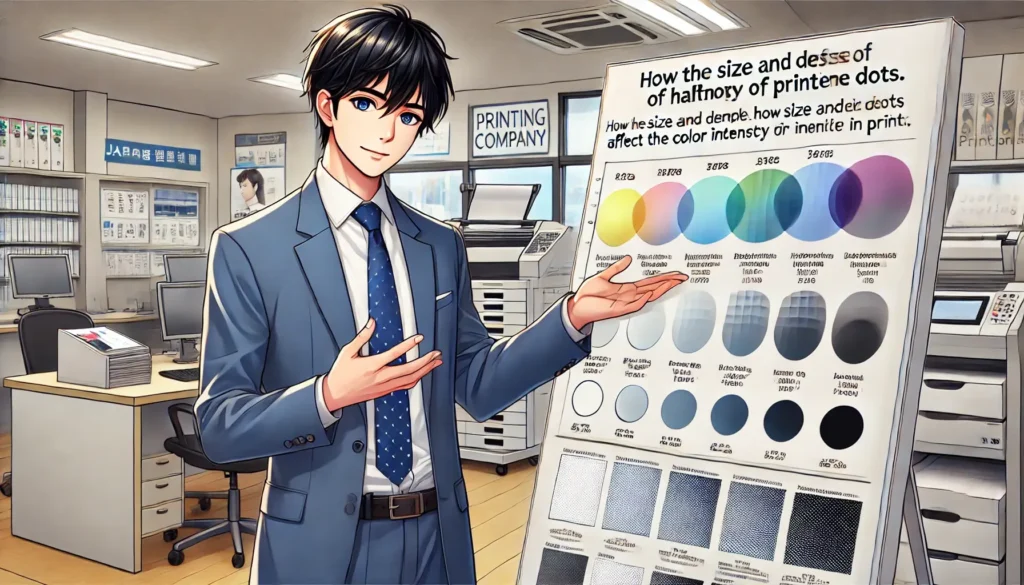

網点の役割を理解するうえで欠かせないのが、大きさと密度によって生まれる色の濃淡の違いです。普段、私たちは写真やポスターを見て「鮮やかだな」「少し薄い色だな」と感じますが、その背景には網点の微妙な調整があります。印刷はインクを厚く塗り重ねることで濃さを表現しているわけではなく、小さな点の大きさや数を変えることで、目に見える濃淡をつくり出しています。これは人間の目が点を個別に認識せず、全体をまとめて平均化して色を感じ取る性質を利用したものです。

たとえば、黒インクを使ってグレーを表現するとき、印刷機はインクを薄めるのではなく、黒い点を小さく配置して紙の白を多く残します。点が小さければ明るいグレーに見え、点を大きくすれば濃いグレーに見えるという仕組みです。この「点の占める割合」を変えることで、同じインクでもさまざまな濃さを再現できます。網点が大きく密に並んでいれば濃く見え、逆に小さくまばらであれば淡く見えるというのが基本的な原理です。

さらに重要なのは、この仕組みがカラー印刷にもそのまま応用されていることです。CMYKの各インクも同様に、点の大きさや密度によって濃さが変わり、それらを組み合わせることで幅広い色彩が再現されます。例えばシアンの点を細かく少なく配置すれば淡い水色になり、点を大きくすれば濃い青になります。そこにマゼンタやイエローを加えた場合も、網点の大きさと密度の組み合わせによって無数の色合いが生まれるのです。つまり、印刷物における濃淡表現の根幹は、インクそのものではなく網点の調整にあるといえます。

この仕組みを身近な例で考えてみましょう。新聞と雑誌を比較すると、その違いは一目でわかります。新聞は大量に短時間で印刷するため、網点が比較的粗く、大きめに配置されます。そのため写真の濃淡がやや荒く見え、粒のような質感が感じられます。一方、雑誌やカタログでは網点が非常に細かく設定され、濃淡の移り変わりが滑らかに表現されます。その結果、人物の肌や風景のグラデーションが自然に見えるのです。この違いを知ると、同じインクを使っていても網点の調整によって仕上がりがまったく異なることがわかるでしょう。

また、網点の大きさや密度は印刷データの作り方にも大きく関わっています。印刷用のデータを作成する際には、画像の解像度を十分に確保しなければなりません。解像度が低いと網点がうまく配置できず、濃淡が滑らかに再現されません。その結果、画像がぼやけたり、荒く見えたりすることがあります。逆に高解像度で作成すれば、網点の配置がより細かく制御され、グラデーションや影の部分も美しく仕上がります。この点からも、網点は印刷の品質に直結しているといえます。

濃淡を表現する際には、インクと紙の関係も忘れてはなりません。網点が紙に印刷されるとき、インクは紙に吸収され、わずかに広がります。これをドットゲインと呼びます。もしドットゲインが大きい紙であれば、本来小さな点が大きく広がってしまい、意図したよりも濃い色に見えることがあります。逆にコート紙のように表面が滑らかな紙では、インクがあまり広がらず、点の形が保たれるため、設計通りの濃淡が再現されます。このように、紙の性質も網点の濃淡表現に影響を与えているのです。

さらに網点の調整は、写真の雰囲気にも直結します。例えば風景写真を印刷する場合、空の青さを自然に表現するためには網点を細かく配置して滑らかなグラデーションを作る必要があります。一方、モノクロのアートポスターなどでは、あえて網点を粗めに設定することで独特の質感を強調することもあります。このように網点の大きさや密度は、単なる技術的な要素にとどまらず、表現の幅を広げるための手段としても活用されています。

印刷会社では、印刷物の用途やデザインの意図に応じて網点の調整を行います。商業的な広告物では鮮やかで滑らかな仕上がりが求められるため細かい網点が使用されますが、大量配布用のチラシではコストやスピードを優先し、やや粗めの網点が選ばれることもあります。どちらも正しい選択であり、用途や目的に応じた最適なバランスをとることが大切なのです。網点の濃淡表現を理解していると、こうした違いを見極める力がつき、印刷物を見る目が養われていきます。

このように、網点の大きさや密度は印刷物の濃淡を決める基本的な要素であり、その調整ひとつで作品全体の印象が変わります。普段何気なく手に取っているパンフレットや雑誌の美しい写真も、網点が緻密にコントロールされているからこそ自然に見えるのです。網点を知ることで、印刷物の裏側にある工夫や技術をより深く理解でき、身近な紙媒体を新しい目で楽しむことができるでしょう。

網点の配置や角度が印刷物の仕上がりに与える影響について

印刷物の美しさは、単に色の選び方や紙質だけで決まるわけではありません。網点の配置や角度が大きく影響していることは、印刷の世界に携わる人であればよく知られている事実です。普段、ポスターやカタログを手にしたときに、自然な色の広がりや滑らかなグラデーションを感じられるのは、網点が工夫された配置で印刷されているからです。ここでは、網点の配置や角度が仕上がりにどのように関わっているのかを丁寧に説明していきます。

まず、網点の配置が不適切だと「モアレ」と呼ばれる不自然な模様が発生することがあります。モアレは、網点の規則的なパターン同士が干渉してしまうことで現れる縞模様のような現象です。たとえば、チェック柄のシャツをテレビ画面で見ると波打つ模様が浮かび上がることがありますが、それと同じ原理です。印刷では、CMYKの4色をそれぞれ網点に分けて重ね合わせるため、配置の角度が適切でなければ、モアレが起こりやすくなってしまいます。この現象が印刷物に出ると、写真やイラストの滑らかさが失われ、不自然で粗い仕上がりに見えてしまいます。

この問題を避けるために、印刷では色ごとに異なる角度を設定して網点を配置しています。一般的な例では、ブラックを45度、シアンを15度、マゼンタを75度、イエローを0度に設定することが多いです。これらの角度は長年の経験と研究によって導き出されたもので、もっとも自然で美しい仕上がりになるように工夫されています。特にブラックは輪郭や細部の表現を担うため、視覚的に安定した45度に設定されることが一般的です。イエローは人間の目に比較的目立ちにくい色なので0度に置かれ、シアンとマゼンタはそれぞれ異なる角度に設定されることで干渉を避けています。

この角度の違いは、印刷物をルーペなどで拡大するとわかりやすく確認できます。色ごとの点が少しずつ違う方向に並んでいるのが見え、遠目には自然な色として調和しているのです。角度が絶妙に調整されているからこそ、赤や緑、紫といった中間色も滑らかに再現できています。もしすべての網点が同じ方向に並んでいたら、細かい色の階調は失われ、全体が濁ってしまうでしょう。

また、網点の配置には「スクリーン線数」と呼ばれる要素も関係しています。これは1インチあたりに並ぶ網点の数を示す値で、線数が高いほど網点は細かく、低いほど粗くなります。線数が高い印刷物では、網点の配置と角度のバランスがさらに重要になります。細かい点ほど干渉が起こりやすいため、精密な設定が求められるのです。逆に線数が低い場合は粗い網点になるため、多少角度がずれてもモアレが目立ちにくいことがあります。新聞や大量配布のチラシが粗めの網点でも実用に耐えられるのはこのためです。

さらに、網点の配置や角度はデザインの雰囲気にも影響を与えます。例えば、アート性を重視した作品ではあえて網点の配置を工夫して、粒状感を表現することがあります。ポップアートの分野では、網点をデザインの一部として見せることで独特の質感を演出することもあります。このように、配置や角度の調整は単に印刷の技術的な側面だけでなく、表現の幅を広げるための手法としても使われているのです。

紙の種類によっても、網点の配置や角度の効果は変わります。コート紙のように表面が滑らかな紙では網点がきれいに乗りやすく、角度の違いがはっきりと活かされます。一方、上質紙や新聞紙のようにインクがにじみやすい紙では、網点が広がって角度の効果が薄れることもあります。印刷会社はこうした特性を考慮し、紙ごとに最適な配置や角度を選んでいるのです。印刷物の完成度を高めるには、網点だけでなく紙質との組み合わせも非常に重要になります。

また、デジタル印刷の普及に伴い、従来の規則的な配置に代わる新しい方法も用いられるようになっています。FMスクリーンと呼ばれる手法では、網点をランダムに近い形で配置し、角度の問題を根本的に避ける工夫がされています。この方法ではモアレが発生しにくく、滑らかな階調表現が可能になります。ただし、印刷機の性能やデータの準備が適切でなければ効果を十分に発揮できないため、今でも従来のAMスクリーンと使い分けられているのが現状です。

このように、網点の配置や角度は印刷物の品質を決定づける大切な要素です。自然で美しい仕上がりを実現するためには、単に点を並べるのではなく、色ごとに異なる角度を設定し、配置のバランスを調整する必要があります。普段目にしている印刷物の裏側には、こうした緻密な工夫が隠されているのです。読者がこの仕組みを理解すると、カタログや雑誌を眺めるときにも、単なる写真やイラスト以上に、印刷の技術の巧みさを感じ取れるようになるでしょう。

網点と紙の白色部分との関係から色の見え方が変わる仕組み

印刷物において、色を生み出すのはインクだけではありません。実は紙そのものの白色部分も大きな役割を担っています。網点の仕組みはインクで点を打つことだけでなく、打たれていない部分に残る紙の白さをどう活かすかにまで関わっています。言い換えれば、色は「インク」と「紙の白」の組み合わせによって成立しており、そのバランスが印刷物の見え方を決定づけているのです。

たとえば黒インクを50%の濃さで表現したいとき、印刷機は紙全体を半分だけ塗るのではなく、小さな黒い網点を規則的に配置します。その間には紙の白が残り、黒と白が組み合わさることで人の目には中間のグレーに見えるのです。つまり、色の濃淡はインクの濃さを変えるのではなく、白い部分とインクの割合によって生まれているのです。これは「視覚の加法混色」ともいえる仕組みで、人間の目が細かい点を区別せずに平均化して色を感じ取る性質を利用しています。

この仕組みは、フルカラー印刷においても同じように活かされています。CMYKの4色を重ねる際も、網点の配置によって白い部分をどの程度残すかが調整されます。シアンの点が小さくまばらであれば、紙の白が多く透けて淡い水色に見えます。逆にシアンの点が大きく密に並んでいれば、白の割合が減って濃い青として認識されます。このように紙の白は、単に背景として存在しているのではなく、色の濃淡を決める重要な要素なのです。

紙の白さはまた、印刷物全体の印象をも左右します。高級なカタログや写真集に使われるコート紙は、表面が滑らかで白さが際立っているため、網点とのコントラストが鮮明になります。結果として、写真の色がくっきりと引き立ち、鮮やかに見えるのです。一方で新聞紙のように黄みがかった白を持つ紙では、同じインクを使っても仕上がりが少し柔らかい色合いになります。これは紙の白そのものの色味が印刷物全体の見え方に影響している例といえるでしょう。

さらに、紙の白さは色の透明感を左右する要素でもあります。印刷インクは完全な不透明ではなく、ある程度透過性を持っています。そのためインクの下にある紙の白が透け、最終的な色合いに影響を与えます。例えばシアンのインクを印刷すると、紙の白とシアンの透け感が合わさり、鮮やかな水色として認識されます。もし紙の白が鈍い色味であれば、同じインクを使ってもくすんだ色に見えてしまいます。このため、紙選びは印刷物の色再現に直結する重要な工程といえるのです。

網点と紙の白色部分の関係は、グラデーション表現にも大きく関わります。例えば青空の写真を印刷する場合、明るい部分は小さなシアンの点をまばらに配置して白を多く残し、暗い部分は点を大きく密にして白を少なくします。こうして白とインクの割合を滑らかに変化させることで、自然なグラデーションが生まれるのです。紙の白は単なる背景ではなく、濃淡を演出するキャンバスそのものとして機能しているのです。

また、網点と紙の白との関係は、印刷方式によっても変化します。オフセット印刷では網点が規則的に配置されるため、白の割合が計算通りに反映されやすい一方、インクジェット印刷ではインクが紙に直接吹き付けられるため、紙の吸収性によって白の残り方が大きく変わります。紙がインクを吸収しやすければ白が残りにくく、濃い色として出やすい傾向があります。この違いを理解しておくことで、仕上がりのイメージを事前に予測しやすくなります。

紙の白色部分は、モノクロ印刷でも重要な役割を果たします。モノクロ写真を印刷する場合、白の部分はインクを使わず紙のまま残すことで表現されます。完全な白を表現するためには、インクで何かを足す必要はありません。むしろ何も印刷しないことで最も純粋な白を表現できるのです。これにより、光が当たった部分やハイライトが紙の白そのもので再現され、自然で立体的な表現が可能になります。網点と白の組み合わせは、単純でありながら奥深い表現力を持っているのです。

このように、網点と紙の白色部分の関係は印刷物の色再現に欠かせない要素です。点の大きさや密度だけでなく、白がどのように残るかによって色の印象は大きく変わります。紙の質感や白さの違いが最終的な仕上がりに直結していることを理解すると、印刷物を見る目が一層養われるでしょう。普段手にしている雑誌やパンフレットも、ただ色が乗っているだけでなく、紙の白が絶妙に活かされているのだと意識すると、印刷の世界の奥深さを実感できるはずです。

網点の再現性を高めるために印刷機やデータ作成で注意すべき点

網点は印刷物の色や質感を決定づける重要な存在ですが、印刷工程において常に理想的な状態で表現されるとは限りません。印刷機の状態やデータの準備が不十分であれば、せっかくのデザインも思った通りに仕上がらないことがあります。ここでは、網点の再現性を高め、美しい仕上がりを実現するために、印刷機やデータ作成で気をつけるべき点を丁寧に説明していきます。

まず大切なのは印刷機の調整です。印刷機は精密な機械であり、インクや紙の扱い方ひとつで網点の再現性が大きく左右されます。例えば、インクの濃度が適切に管理されていなければ、点が広がりすぎたり薄くなったりしてしまいます。これを「ドットゲイン」と呼び、特に紙の種類や湿度の影響を受けやすい現象です。ドットゲインが過剰になると写真が暗く濃く見えてしまい、逆に少なすぎると色が淡く、平板な仕上がりになってしまいます。そのため印刷会社では、印刷前に必ず色見本を使って試し刷りを行い、インクの濃度や水分量を細かく調整しています。

また、印刷機の見当合わせも重要な要素です。CMYKの各色は別々の版で印刷されるため、わずかなズレが生じると網点がきれいに重ならず、色がにじんだり輪郭がぼやけたりします。この現象は「見当ズレ」と呼ばれ、人物の肌が不自然に見えたり、文字が二重に見えたりする原因になります。見当ズレを防ぐために、印刷機には専用のマークが印刷され、オペレーターが常に位置を確認しながら調整を行っています。こうした細やかな管理によって、網点が正しく重なり、美しい色が再現されるのです。

次に、データ作成の段階での注意点について触れてみましょう。印刷に使う画像データは、解像度が十分であることが求められます。一般的に商業印刷では350dpi前後が推奨されますが、解像度が低いと網点の細かさに追いつかず、写真がぼやけたりギザギザに見えたりしてしまいます。逆に解像度が高すぎても印刷機の性能を超えてしまい、データが重くなるだけで効果が得られません。適切な解像度を選ぶことは、網点の再現性を確保するうえで欠かせないのです。

さらに、色の設定も重要です。パソコンやスマートフォンの画面はRGBで色を表現していますが、印刷はCMYKが基本です。データをRGBのまま入稿してしまうと、印刷時に自動的にCMYKに変換され、思ったような色が出ないことがあります。特に鮮やかな青や蛍光色は再現が難しく、画面で見た印象とのギャップが大きくなることがあります。そのためデータ作成の段階からCMYKモードで色を設定し、網点でどのように表現されるのかを意識することが大切です。

デザインに使う文字や細い線にも注意が必要です。文字が小さすぎたり線が細すぎたりすると、網点の配置によってつぶれて読みにくくなることがあります。特に黒文字を表現するときにCMYKの4色をすべて重ねてしまうと、見当ズレが生じた場合に文字がにじんでしまいます。これを防ぐために、文字はブラック一色で指定するのが基本です。細部まで鮮明に見せたい部分は、網点の再現性を意識してデータを作る必要があります。

さらに忘れてはならないのが、入稿前のデータチェックです。印刷会社では「プリフライトチェック」と呼ばれる工程を通して、解像度や色設定、フォントの埋め込みなどが正しく行われているかを確認します。ここで不備があれば、実際の印刷で網点が意図した通りに再現されず、色や形にズレが生じる可能性があります。デザイナーや制作者が事前にチェックを徹底することで、印刷現場でのトラブルを未然に防ぐことができます。

加えて、印刷物の用途に応じた網点の選び方も再現性に影響します。高級感を求める写真集やポスターでは細かい網点が適していますが、大量に配布するチラシや新聞では粗めの網点が選ばれることが多いです。これはコストや印刷スピードの違いによるもので、どちらが良い悪いではなく、目的に応じて最適な網点が選ばれるのです。制作者側も、網点の性質を理解して用途に合わせたデータ作成をすることで、印刷物の完成度を高めることができます。

まとめると、網点の再現性を高めるためには、印刷機の精密な調整と、データ作成の段階での適切な準備が欠かせません。インクの濃度や見当合わせの管理、解像度や色設定の正確さ、さらには用途に応じた網点の選択など、さまざまな要素が重なり合って初めて理想の仕上がりが実現します。普段何気なく目にしている印刷物の美しさの裏側には、こうした細やかな工夫と注意があることを知ると、印刷の世界がさらに身近で興味深いものに感じられるでしょう。

網点の種類や印刷方式による違い

網点とひとことで言っても、実は一つの形や仕組みだけではありません。印刷の世界では、表現したい仕上がりや使用する印刷方式に応じてさまざまな種類の網点が使い分けられています。これを理解すると、印刷物の見え方がどのように変わるのかをより深く知ることができ、普段手に取っているカタログやポスターにも新しい発見を得られるでしょう。ここでは網点の種類と印刷方式による違いについて、できるだけわかりやすく解説します。

まず代表的なのが「AMスクリーン」と呼ばれる方式です。これは従来から広く使われてきた網点の表現方法で、規則的に並んだ点の大きさを変えることで濃淡を表現します。点の数は一定ですが、大きさを変化させることで黒からグレー、そして白へと滑らかな階調を生み出します。新聞や雑誌、広告など幅広い印刷物で使われており、歴史的にも主流の方法です。AMスクリーンの特徴は、規則正しい並びによって安定した品質が得られることですが、一方でモアレと呼ばれる干渉模様が発生しやすいという弱点もあります。そのため印刷会社は角度の調整やスクリーン線数の設定に注意を払っています。

次に登場するのが「FMスクリーン」と呼ばれる方式です。こちらは点の大きさを変えるのではなく、点の数や配置の密度で濃淡を表現する手法です。点自体はほぼ同じ大きさですが、濃い部分には点を多く配置し、淡い部分には点を少なく配置します。AMスクリーンに比べてランダムに近い配置になるため、モアレが発生しにくく、細部の表現力が高いという特徴があります。写真集や美術印刷など、高い再現性が求められる場面で活用されることが多くなっています。ただし印刷機やデータ処理に高い精度が求められるため、コストがやや上がる場合もあります。

AMとFMのほかにも、両者を組み合わせたハイブリッド方式も存在します。これは、濃淡によってはAMスクリーンを、細かい部分にはFMスクリーンを適用するなど、それぞれの長所を活かす工夫です。こうした技術は近年のデジタル印刷技術の発展とともに広まり、商業印刷の品質をさらに向上させています。ハイブリッド方式を用いることで、従来では難しかった写真の繊細な表現と、安定した印刷品質の両立が可能になってきています。

印刷方式によっても網点の表現は異なります。オフセット印刷では、金属製の版にインクを転写する仕組みが採用されており、網点は非常に精密に再現されます。そのため高品質なカタログやポスター、書籍などに適しています。一方で新聞印刷のような輪転機による高速印刷では、スピードを優先するため網点は粗めに設定されます。これにより細部の再現性は劣るものの、大量印刷に適した効率が得られます。

デジタル印刷やオンデマンド印刷では、インクジェット方式やレーザー方式が使われるため、網点の表現方法も従来とは異なります。インクジェットでは微細なインクの粒を直接紙に吹き付けるため、網点の大きさや配置は機械の性能に大きく左右されます。高性能なプリンターでは非常に滑らかな階調表現が可能ですが、機種によっては粒状感が強調されることもあります。レーザー方式の場合はトナーを使うため、網点はややはっきりとした境界を持ち、コントラストが強くなる傾向があります。

さらに、印刷物の用途によって最適な網点の種類が選ばれることも重要なポイントです。美術作品の複製や写真集のように繊細な再現性が求められる場合はFMスクリーンやハイブリッド方式が選ばれます。一方でチラシや新聞など大量に配布されるものはAMスクリーンで十分な品質を確保しつつ、効率的に仕上げられます。網点の種類は単なる技術的な違いではなく、目的や用途に合わせて最適化されているのです。

このように、網点にはさまざまな種類があり、印刷方式や目的によって選び分けられています。点の大きさを変えて濃淡を表現するAM、点の数や配置を変えるFM、両方を組み合わせたハイブリッド。それぞれに長所と短所があり、印刷物の仕上がりに大きく影響します。こうした違いを理解すると、普段何気なく見ている印刷物も、その背後にある工夫や技術を感じ取れるようになるでしょう。そして、網点は単なる小さな点の集まりではなく、印刷の世界を支える重要な仕組みであることを改めて実感できるはずです。

網点を理解することで印刷物の品質や仕上がりをより良くできる理由

印刷物の仕上がりは、デザインの完成度や使用する紙の質、インクの選び方など多くの要素によって左右されます。その中でも、網点の理解は品質を高めるうえで欠かせないポイントです。網点は単なる小さな点の集合ではなく、印刷の世界で色や質感をコントロールする基盤となる存在です。これを理解しているかどうかで、印刷物の完成度は大きく変わってきます。ここでは、なぜ網点を理解することが品質向上につながるのかを、できるだけわかりやすく解説していきます。

まず第一に挙げられるのは、色の正確な再現性です。網点はCMYKの各色を重ね合わせることで多彩な色を表現していますが、網点の大きさや角度の設定が適切でなければ、狙った色が正しく出ません。例えば肌の色を自然に見せたい場合、シアンやマゼンタの点をどの程度の密度で配置するかが仕上がりを左右します。もし点が大きすぎれば赤みが強くなり、不自然に見えるかもしれません。逆に小さすぎれば血色が悪く見えてしまいます。網点の仕組みを理解していれば、こうした調整を意図的に行い、より正確な色表現を実現できるのです。

次に重要なのが、グラデーションや陰影の滑らかさです。風景写真や人物写真では、光と影の微妙な移り変わりを表現することが求められます。網点の配置や大きさの調整を正しく理解していれば、暗い部分から明るい部分への移行を自然に見せることができます。逆に知識が不十分なままデータを作成すると、濃淡の移り変わりがぎこちなくなり、印刷物全体が粗く見えてしまいます。網点の理解は、こうした階調表現の精度を高めるために不可欠なのです。

また、網点を理解していればトラブルを防ぐこともできます。代表的なのがモアレやドットゲインです。モアレは網点の角度が不適切に重なったときに発生する縞模様で、せっかくの写真やデザインを台無しにしてしまいます。ドットゲインはインクが紙に広がることで網点が大きく見えてしまう現象で、色が濃く暗くなりすぎる原因になります。これらの現象は網点の知識がなければ原因がわからず、解決に時間がかかってしまいます。しかし網点の性質を理解していれば、データ作成の段階からモアレを避ける工夫をしたり、紙質に応じた調整を行ったりすることで、トラブルを未然に防ぐことができるのです。

さらに、網点の理解はコスト面にも影響を与えます。印刷物は用途によって必要とされる品質が異なります。高級写真集では繊細な網点が必要ですが、大量配布用のチラシでは粗めの網点でも十分な場合があります。網点を理解していれば、どの程度の品質が必要かを見極め、過剰なコストをかけずに適切な仕上がりを得ることができます。逆に網点の知識がなければ、必要以上に高品質な仕様を選んでしまい、予算を圧迫することにもなりかねません。知識があることで、目的に合った最適な選択ができるようになるのです。

網点の理解は、デザインの段階にも大きな影響を与えます。画面上で見た色がそのまま印刷で再現できるわけではないことを理解していれば、デザインを作るときから現実的な配色を考えることができます。特に蛍光色や鮮やかな青は印刷での再現が難しいため、網点で表現されるとどのように見えるかをイメージしながら色を選ぶ必要があります。この視点を持つことで、印刷後に「思っていた色と違う」というトラブルを避けられるのです。

さらに付け加えると、網点の理解は印刷会社とのコミュニケーションにも役立ちます。印刷物の仕上がりについて要望を伝える際に、「もう少し鮮やかに」「柔らかく」といった曖昧な表現だけではなく、「網点の線数を上げてほしい」「モアレが出にくい方法を選びたい」と具体的に依頼できるようになります。これにより印刷会社も適切な提案ができ、より満足度の高い仕上がりを実現できるのです。

こうした理由から、網点を理解することは印刷物の品質や仕上がりを向上させる大きな力になります。普段は見えない小さな点に過ぎないものが、実際には色の正確さ、濃淡の滑らかさ、トラブル回避、コスト管理、デザインの現実性、コミュニケーションの円滑化といった多方面に影響しているのです。印刷の知識がないと単なる専門的な技術に感じられるかもしれませんが、少しでも理解を深めることで、自分が手にする印刷物をより良いものにできることを実感できるはずです。

最終的に、網点を理解するということは、印刷物をただ見る立場から「仕組みを知って活かす立場」に変わるということです。そこには、印刷をもっと身近に感じ、色や質感を自在にコントロールできる可能性が広がっています。日常的に手にするパンフレットやポスターも、網点という小さな点の積み重ねでできていることを意識するだけで、印刷の奥深さと魅力がぐっと増していくでしょう。

網点を理解することで印刷物の色再現やCMYKの仕組み

ここまで網点の仕組みや特徴について解説してきましたが、最後に全体を振り返りながら、網点を理解することで得られる実際的な価値について整理してみましょう。網点は一見すると小さな点に過ぎませんが、その集合体が私たちの目に映る豊かな色彩をつくり出し、印刷物の品質を大きく左右しています。色をどのように再現するのか、どのように濃淡を表現するのか、そしてCMYKのインクがどのように組み合わさっているのかを知ることは、日常生活でもビジネスでも大いに役立つ知識となります。

まず日常生活においては、網点を理解することで印刷物を新しい目で楽しむことができます。例えば雑誌をルーペで覗いてみると、肌色や風景写真が実は細かな点の組み合わせで構成されていることに気づくでしょう。それを知ったうえで印刷物を眺めると、写真の奥行きや鮮やかさがより一層興味深く感じられます。普段何気なく目にしている広告やポスターも、無数の網点の重なりによって生み出されていると思えば、印刷物をただの情報媒体としてではなく、一つの精密な作品として楽しめるようになります。

一方でビジネスの場面では、網点の知識はさらに実用的な意味を持ちます。自社でチラシやパンフレットを作成する際、網点の仕組みを理解していれば、仕上がりに関する期待値を現実的に設定できます。たとえば画面で見た鮮やかな色が印刷で再現できない理由を知っていれば、デザインの段階から配色を工夫することができ、印刷会社との打ち合わせもスムーズに進みます。また、紙質や印刷方式によって網点の再現性が変わることを理解していれば、コストや納期に応じて最適な選択をする判断材料になります。これは単に美しい仕上がりを目指すだけでなく、無駄なコストを省き効率的な制作を行うためにも役立ちます。

さらに、網点の理解はトラブル防止にもつながります。モアレやドットゲインといった現象は、網点の配置や紙質の特性が原因で発生します。網点の基本を理解していれば、なぜそうしたトラブルが起こるのかを推測でき、解決に向けた具体的な対策を講じやすくなります。これは印刷会社に依頼する側にとっても非常に大きなメリットであり、品質管理の一環として知っておくべき知識といえるでしょう。

また、デザインに携わる人にとっても、網点の理解は表現の幅を広げる力になります。網点は見せ方によっては単なる技術的要素にとどまらず、表現の一部として活用することが可能です。ポップアートなどの分野では、あえて網点を強調してデザインの個性を引き出すことがあります。このように、網点を知ることで「避けるべきもの」としてだけでなく、「活かすべきもの」として捉える視点も持つことができるのです。

振り返ると、網点を理解することは印刷物の見え方を変えるだけではなく、制作や活用の場においても数多くの利点をもたらします。印刷は単なる技術の積み重ねではなく、人間の目の特性や紙の性質を活かした繊細な工夫の結果として成り立っています。その中心にある網点の仕組みを知ることで、印刷物をより深く味わい、自分の生活や仕事に役立てられるのです。

最後にまとめると、網点は印刷の基本を支える不可欠な存在であり、色の再現や濃淡の表現、品質管理やコスト調整に至るまで幅広い影響を持っています。一般の読者にとっても、ちょっとした知識として理解するだけで、日常生活での見方が変わります。ビジネスの現場にいる人にとっては、印刷物の仕上がりを高め、制作の効率化やトラブル防止に大きく貢献します。網点という小さな点を通して、印刷の世界の奥深さに触れ、生活や仕事に役立つ学びを得られることは、印刷に関わる人だけでなくすべての人に価値があることだといえるでしょう。

まとめ

網点は印刷物の色や濃淡を生み出す小さな点の集まりであり、私たちが日常的に目にする雑誌やポスター、パンフレットの色彩を支える基盤となっています。記事を通して見てきたように、網点は単に点を並べただけのものではなく、CMYKのインクを組み合わせることで多彩な色を作り出す仕組みを担っています。その大きさや密度、配置や角度が、印刷物の鮮やかさや滑らかさを決定づけているのです。

また、紙の白色部分との関係も網点の重要な役割のひとつで、白をどれだけ残すかによって濃淡や透明感が変化します。さらに印刷方式や網点の種類によっても見え方は大きく異なり、AMスクリーン、FMスクリーン、そしてその両方を組み合わせたハイブリッド方式など、それぞれの特徴を理解することで仕上がりをより良くできます。

網点を理解することは、単に印刷の知識として役立つだけでなく、ビジネスにおける制作の現場でも大きな意味を持ちます。データ作成や色の設定を工夫すればトラブルを未然に防ぐことができ、コストや品質のバランスを取る判断材料にもなります。さらに、印刷会社とのやりとりをスムーズにし、仕上がりの期待値を現実的に把握できるようになります。

印刷物はただ情報を伝えるだけの存在ではなく、網点という小さな点の組み合わせによって魅力的に彩られた作品です。その仕組みを知ることで、普段目にしている広告や冊子を新しい視点から楽しむことができ、仕事や生活の中で印刷物をより賢く活用できるようになります。網点は、印刷の世界を深く理解し、その魅力を感じ取るための入り口ともいえるでしょう。

よくある質問Q&A

-

網点とは何ですか?

-

網点とは印刷物の色を表現するために使われる小さな点のことです。人間の目は点を個別に認識せず全体を平均化して色を感じるため、点の大きさや密度を変えることで濃淡や色合いを再現できます。

-

網点はなぜ必要なのですか?

-

インクの色は限られているため、そのままではすべての色を表現できません。網点を使ってCMYKの色を組み合わせることで多彩な色を表現でき、写真やイラストを自然に見せることができます。

-

CMYKとは何ですか?

-

CMYKとはシアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの4色を指します。これらを網点で重ね合わせることで、無限に近い色の再現が可能になります。

-

網点の大きさや密度はどのように影響しますか?

-

網点が大きく密に並べば濃い色に、小さくまばらであれば淡い色に見えます。濃淡はインクの濃さではなく、点と紙の白の割合によって生まれるのです。

-

網点と紙の白色部分の関係は?

-

紙の白は色の明るさや透明感を決める大切な要素です。網点の間から見える白が多ければ淡く、少なければ濃く見えます。また、紙そのものの白さの違いも印刷物の印象を変えます。

-

モアレとは何ですか?

-

モアレとは網点が干渉し合って生じる縞模様のような現象です。網点の角度が適切に設定されていないと発生し、印刷物が不自然に見える原因になります。

-

モアレを防ぐ方法はありますか?

-

印刷ではCMYKごとに異なる角度で網点を配置することでモアレを防ぎます。例えばブラックは45度、シアンは15度など、それぞれが干渉しにくい角度に設定されています。

-

AMスクリーンとFMスクリーンの違いは?

-

AMスクリーンは点の大きさを変えて濃淡を表現する方法で、新聞や雑誌に広く使われています。FMスクリーンは点の数や密度で濃淡を表現し、細部の再現性が高く、美術印刷や写真集に使われます。

-

網点の線数とは何ですか?

-

線数とは1インチあたりに配置される網点の数を表す値で、線数が高いほど細かく滑らかな仕上がりになります。逆に低いと粗く見えますが、大量印刷には向いています。

-

ドットゲインとは何ですか?

-

ドットゲインとはインクが紙に広がり、網点が大きく見えてしまう現象です。色が濃く暗くなりやすいため、印刷機や紙の特性に合わせた調整が必要です。

-

なぜ新聞の写真は粗く見えるのですか?

-

新聞は大量に高速で印刷するため、網点が粗く設定されています。その結果、写真が粒状に見えますが、効率性と読みやすさを優先した仕組みです。

-

高級カタログや写真集が鮮やかな理由は?

-

それらは線数が高く、網点が細かく設定されているため滑らかなグラデーションが表現できます。また、白さの強いコート紙を使用することで色が引き立っています。

-

RGBデータをそのまま印刷するとどうなりますか?

-

RGBのまま入稿すると自動でCMYKに変換されるため、色が思った通りに出ないことがあります。特に鮮やかな青や蛍光色は大きく変化してしまいます。

-

文字を印刷するときの注意点はありますか?

-

小さな文字をCMYKの4色で印刷するとズレが目立ちます。読みやすさを保つために、文字はブラック一色で指定するのが基本です。

-

網点を理解するとどんなメリットがありますか?

-

印刷会社とのやり取りがスムーズになり、仕上がりのイメージを正しく伝えられるようになります。さらに、コストや品質を調整する判断力が身につきます。

-

デジタル印刷とオフセット印刷で網点は違いますか?

-

オフセットは版を使って精密に再現できる一方、デジタル印刷ではインクジェットやレーザー方式によって網点の見え方が異なります。用途や目的に応じて選び分けられます。

-

網点はデザインとして使えますか?

-

はい。ポップアートのようにあえて網点を強調し、粒状感をデザインの一部として取り入れる手法もあります。技術的要素を表現として活かすことが可能です。

-

網点は誰にとって役立つ知識ですか?

-

印刷業界の人だけでなく、一般の読者やデザインに関わる人、企業の担当者にとっても役立ちます。知っているだけで印刷物の見方や制作への理解が深まります。

-

網点をルーペで見ると何がわかりますか?

-

ルーペで拡大すると、赤や緑などの色がシアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの小さな点の重なりでできていることが確認できます。

-

網点を理解することは日常生活に役立ちますか?

-

はい。普段の印刷物を新しい視点で楽しめるようになり、仕事では制作物の品質向上や効率化に役立ちます。網点は生活とビジネスの両方で活かせる知識です。