ベジタブルインキとは?大豆油や亜麻仁油や桐油を使った環境配慮の印刷方法

2025.10.27

ベジタブルインキとは、大豆油や亜麻仁油、桐油、ヤシ油、パーム油、さらには廃食用油など、植物由来の油を原料にした環境に配慮した印刷用インキのことを指します。従来の石油系インキに比べてVOCと呼ばれる揮発性有機化合物の発生を抑えられるため、印刷工程や廃棄時に大気汚染を引き起こしにくいという特徴があります。また、紙とインキが分離しやすく再生紙に利用しやすいため、リサイクル工程が効率化され、結果として低コスト化を実現できるというメリットもあります。

かつては「色がくすみやすい」「乾燥に時間がかかる」といった課題がありましたが、近年の技術改良により発色の鮮やかさや印刷物としての耐久性も石油系インキと遜色がないレベルまで進化しています。印刷会社や企業の担当者にとっては、環境にやさしいだけでなく、品質面でも安心して選べる素材になってきたといえるでしょう。さらに、廃棄時には微生物によって分解されやすい性質を持ち、焼却処理でも有害物質が発生しにくいため、印刷物のライフサイクル全体を通じて環境負荷を小さくすることができます。

こうした特徴は、企業の社会的責任を果たすうえでも大きな意味を持っています。CSRやSDGsといった枠組みのなかで、具体的にどのような行動をとるのかを示すことは重要ですが、ベジタブルインキを使った印刷物はその一例として非常にわかりやすい方法です。環境に配慮したカタログや報告書、パンフレットを発行すれば、その取り組みは取引先や消費者に強い説得力を持って伝わります。実際に印刷物に「ベジタブルインキ使用」と記載することで、環境への姿勢を明確に打ち出すことができ、信頼性やブランド価値を高める効果も期待できます。

また、国内外にはベジタブルインキの利用を裏付ける認証制度や環境ラベルが存在します。国内では「ベジタブルインキマーク」、国際的には「ブルーエンジェル」や「ノルディックスワン」などが広く知られており、これらを活用すればさらに信頼性を強化できます。教育現場や公共機関での採用が進めば、環境問題への意識を広げる効果も期待でき、印刷物を通して社会全体に持続可能性の大切さを伝える役割を果たすこともできるでしょう。

このように、ベジタブルインキは環境と経済を両立させる印刷方法として今後ますます注目されていくと考えられます。印刷業界にとっては未来を支える技術であり、企業にとっては社会的責任を果たす手段であり、消費者にとっては安心を感じられる選択肢です。身近な印刷物から持続可能な社会への一歩を踏み出すために、ベジタブルインキは大切な役割を担っているのです。

- ベジタブルインキとは?大豆油や亜麻仁油や桐油を活用した植物由来の環境対応型インキ

- ベジタブルインキに使われる大豆油や亜麻仁油や桐油やヤシ油やパーム油や廃食用油の特徴と違い

- ベジタブルインキと石油系インキを比較したときの印刷品質や色の再現性や乾燥特性の違い

- ベジタブルインキを使用することで得られるVOC抑制や微生物分解の効果と環境へのやさしさの仕組み

- ベジタブルインキは紙とインキが分離しやすく再生紙に利用しやすい特徴と低コスト化のメリットについて

- ベジタブルインキを使った印刷物のリサイクル過程と廃棄時の環境負荷低減

- ベジタブルインキを導入する際に印刷会社や企業担当者が知っておきたい選び方や導入コスト

- ベジタブルインキを利用することで広がる持続可能な印刷業界の未来像と企業の社会的責任のあり方

- ベジタブルインキに関する国内外の認証制度や環境ラベルを活用した印刷物の信頼性やブランド価値向上

- ベジタブルインキを総合的に振り返り環境配慮型印刷として企業や印刷業界で今後求められる役割

- まとめ

- よくある質問Q&A

ベジタブルインキとは?大豆油や亜麻仁油や桐油を活用した植物由来の環境対応型インキ

ベジタブルインキという言葉を耳にすると、なんとなく体にやさしいイメージや植物に関わる印象を持つ人も多いかもしれません。しかし、これは食品ではなく印刷で使われるインキの一種であり、従来の石油系インキに代わる環境配慮型の資材として注目を集めています。印刷に使うインキは本来、発色をよくするために石油由来の成分を多く含んでおり、使用後には揮発性有機化合物と呼ばれるVOCを発生させるなど、環境負荷の一因とされてきました。これに対してベジタブルインキは、大豆油や亜麻仁油、桐油、ヤシ油、パーム油といった植物由来の油、さらには廃食用油を再利用した成分を原料にしている点が大きな特徴です。

植物由来の油を利用することで、インキ自体が持つ成分は自然界に分解されやすくなります。例えば大豆油や亜麻仁油は乾性油と呼ばれ、空気中で酸化して固まりやすい特性を持っているため、インキとして定着性を高める役割を果たします。桐油も同様に乾性が強く、古くから木材の塗料や保護材として使われてきました。これらの油を配合することで印刷物に適した強度や発色を維持しながら、石油系インキに比べて自然環境にやさしい働きを持つことが可能となります。さらにヤシ油やパーム油は、熱帯地域で広く採れるため供給が安定している点や、酸化しにくい性質を持っている点が利点として挙げられます。そして廃食用油を活用できる仕組みは、資源循環の観点からも注目され、再利用の一つの形として高く評価されています。

また、ベジタブルインキは紙とインキが分離しやすいという性質を持っています。この性質があることで、印刷物をリサイクルして再生紙にする過程で大きな役割を果たします。従来の石油系インキでは、再生の工程でインキが紙に強く残ってしまい、漂白や除去に多くのエネルギーや薬剤を必要としていました。ベジタブルインキの場合は繊維と油分が分かれやすいため、低コストかつ効率的に再生紙へと生まれ変わらせることができます。これは資源の有効活用につながるだけでなく、再生紙を使った印刷物を身近にすることで環境への意識を高めるきっかけにもなります。

環境への配慮という点でもう一つ注目すべきは、焼却時の特性です。印刷物を廃棄する際、焼却処理されるケースも多くあります。その際に石油系インキはVOCを多く発生させるため、大気汚染の一因になってきました。ベジタブルインキを用いた場合、VOCの発生を大きく抑えることができ、焼却処理後の環境負荷を軽減することができます。さらに微生物による分解が進みやすいため、土壌や水環境に流れ込んだ際の影響も小さく、自然の循環の中で扱いやすい存在になります。これらの特性を組み合わせると、印刷業界において持続可能性を高める選択肢の一つとして強い注目を集めている理由が理解できるでしょう。

印刷会社にとっても、こうしたインキの導入は単に環境に配慮するだけでなく、社会的責任を果たす取り組みとして位置づけられます。多くの企業ではSDGsやカーボンニュートラルといった国際的な目標に対応する姿勢を示すことが求められており、その一つの具体策として環境配慮型のインキを使った印刷物の提案が進んでいます。印刷物を発注する企業にとっても、パンフレットやカタログ、ポスターなどにベジタブルインキを採用することは、取引先や顧客に対して環境意識を伝える効果的な手段になり得ます。たとえば再生紙と合わせて利用すれば、資源循環と環境配慮の両面をアピールでき、企業ブランドの価値を高める要素となります。

一般の読者にとっては、日常で触れる印刷物の中にこうした工夫が取り入れられていることは意外に思えるかもしれません。しかし、新聞、雑誌、チラシなどの大量に出回る印刷物こそが環境負荷を大きく左右する存在であり、そこにベジタブルインキを導入することは、日常生活の中から環境保護に貢献する具体的なアクションにつながっています。環境問題は遠い世界の話ではなく、日々手に取る一枚の紙や一冊の冊子の中に選択肢があるのです。

このように、ベジタブルインキは単なる代替インキではなく、石油資源への依存を減らし、自然の循環を活かした資材として評価されています。大豆油や亜麻仁油や桐油といった植物由来の油がそれぞれ持つ特徴を組み合わせることで、印刷物に必要な性能を維持しつつ、リサイクルや焼却の過程で環境への負荷を和らげる仕組みを持っています。そして廃食用油の活用は資源を無駄にしない発想を広げるものです。こうした特徴を総合すると、ベジタブルインキはこれからの印刷業界や社会にとって欠かせない存在として広がっていく可能性を秘めていると言えるでしょう。

ベジタブルインキに使われる大豆油や亜麻仁油や桐油やヤシ油やパーム油や廃食用油の特徴と違い

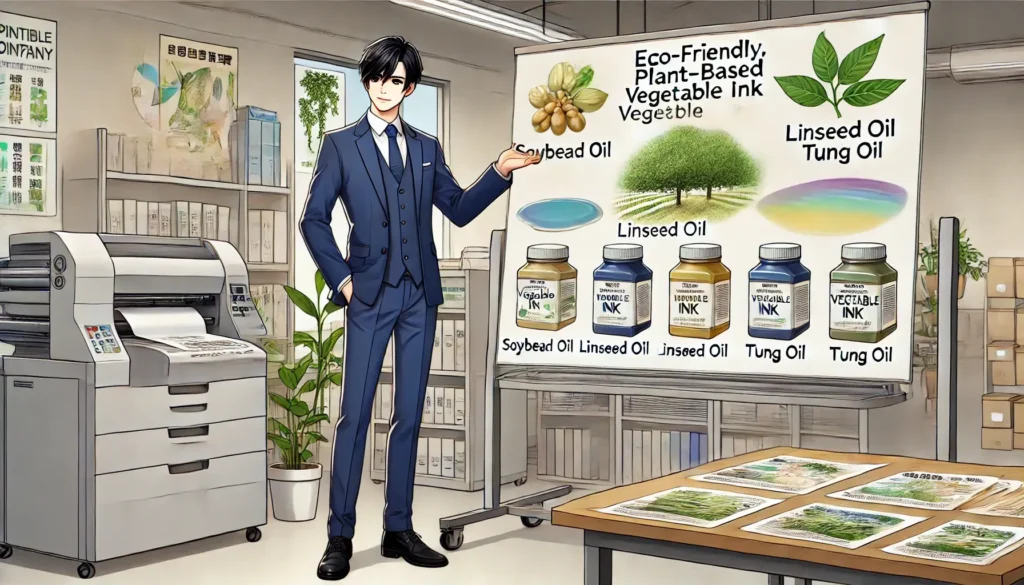

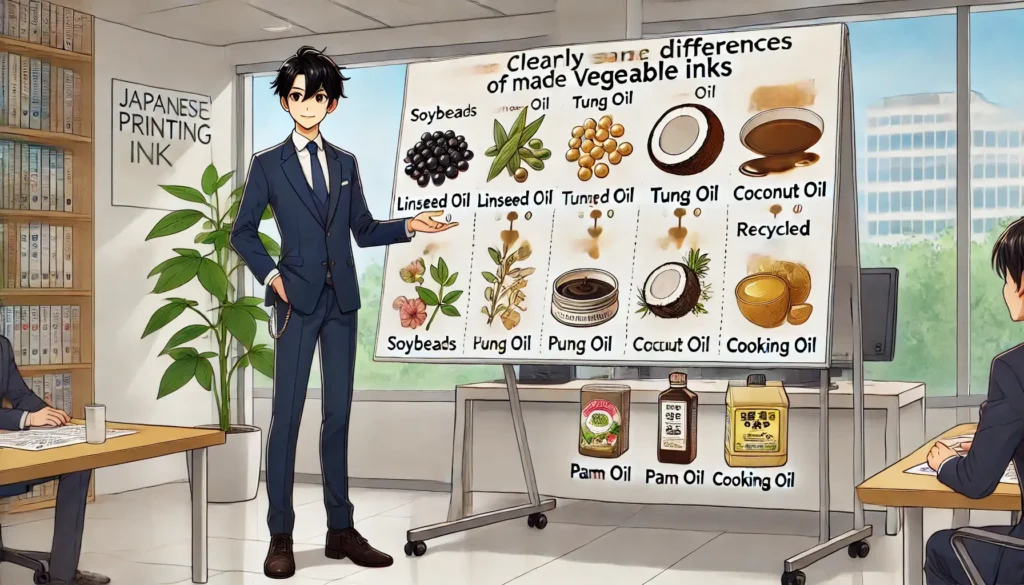

ベジタブルインキの大きな特徴は、複数の植物由来の油を組み合わせて配合できる点にあります。それぞれの油には異なる性質があり、その違いをうまく生かすことで、従来の石油系インキと同等かそれ以上の印刷適性を発揮できるように工夫されています。ここでは代表的な原料となる大豆油、亜麻仁油、桐油、ヤシ油、パーム油、そして廃食用油について、それぞれの特徴と違いをわかりやすく整理してみましょう。

まず大豆油についてです。大豆油は比較的広く流通しており、安定した供給が見込める植物油です。乾性油としての性質を持ち、酸化することで固まるためインキの乾燥を助けます。印刷物に必要な定着性を保ちながら、伸びの良さや発色の鮮やかさも兼ね備えています。また食品用途で大量に生産されているため、価格面でも比較的手に取りやすく、ベジタブルインキの代表的な原料となっています。大豆油は国際的にも環境にやさしい油として広く知られており、再生可能資源としての信頼性が高い点も魅力です。

次に亜麻仁油について見ていきましょう。亜麻仁油は亜麻という植物の種子から取れる油で、古くから絵画の油絵具や木材の保護材などに使われてきました。乾性が非常に強く、酸化硬化が早いため、印刷物に使用した場合は乾燥を早め、インキがしっかりと定着する役割を果たします。そのため、インキに含まれると印刷後の仕上がりが安定しやすく、耐久性のある印刷物に適しています。また自然由来の香りを持つため、石油系インキ特有の刺激臭が少なく、印刷現場での作業環境改善にも寄与します。

桐油もまた、乾性が非常に強い油のひとつです。桐の実から得られる油で、日本でも古くから木製品や紙製品の保護や艶出しに利用されてきました。インキに配合すると強い光沢感を出すことができ、仕上がりの美しさを高めます。さらに乾燥速度が速いため、大量印刷を行う現場での効率性をサポートする要素にもなります。桐油は古来より自然素材として暮らしに根付いてきた油であり、現代の印刷にも応用されていることは、自然の力を活かす知恵の延長といえるでしょう。

一方でヤシ油は亜熱帯や熱帯地域で多く生産されている油です。椰子の実から採れるため広く流通しており、酸化しにくく保存性が高いのが特徴です。インキに利用した場合は耐久性を補う役割を持ち、長期間にわたって安定した品質を保つ助けとなります。また、柔らかい質感を持つ油であるため、印刷物の仕上がりを滑らかにする効果も期待できます。熱帯地域の資源を活用することは、国際的な資源循環にもつながり、持続可能な供給の一翼を担います。

パーム油も同じく熱帯地域で豊富に生産される植物油で、ヤシ油と同様に供給量が安定している点が強みです。硬化油として利用できる特性を持ち、インキに使うことでしっかりとした粘度を生み出し、印刷に必要な安定感を保ちます。耐熱性や保存性もあり、印刷物が長期間変質しにくい点も評価されています。ただしパーム油の生産は環境破壊と関わるケースもあるため、持続可能な方法で生産されたパーム油を使うことが大切だといわれています。近年では認証制度も整備され、環境に配慮したパーム油の使用が広がっています。

そして最後に廃食用油です。これは家庭や飲食店などで一度使用された食用油を回収し、再利用するものです。従来であれば廃棄されていた油を再資源化することで、循環型社会の実現に貢献しています。廃食用油を原料としたベジタブルインキは、使用後も自然に分解されやすく、環境負荷を最小限に抑えることができます。廃棄物を資源に変える取り組みは、多くの企業が掲げる持続可能な社会の理念とも一致し、資源を大切にする姿勢を社会に示す手段となっています。

このように、それぞれの油は乾燥の速さや保存性、発色、光沢、耐久性など異なる性質を持ち合わせています。インキ製造の段階ではこれらの特性をバランスよく配合することで、印刷現場で使いやすく、かつ環境にもやさしいインキが完成します。大豆油や亜麻仁油は乾燥と定着に、桐油は光沢感に、ヤシ油やパーム油は保存性に、廃食用油は循環資源の活用に、それぞれ役立っています。石油系インキに比べて環境負荷が少なく、印刷適性を確保できる理由は、このように多様な植物油の特性をうまく生かしているからです。

ベジタブルインキに使用される油の違いを理解することは、単なる知識としてだけではなく、印刷物を選ぶときの判断基準としても役立ちます。例えば企業の広報物や学校の教材など、大量に印刷され人々の目に触れるものにベジタブルインキを使えば、その配慮は社会全体に伝わります。原料の特性を理解し、その違いを知っておくことは、印刷物の持つ価値をさらに高めることにつながるでしょう。

ベジタブルインキと石油系インキを比較したときの印刷品質や色の再現性や乾燥特性の違い

印刷物を仕上げるうえで欠かせないのがインキの品質です。これまでは石油系インキが主流であり、発色の良さや速い乾燥、そしてコスト面での扱いやすさが広く評価されてきました。しかし環境への配慮が重視されるようになった現代では、ベジタブルインキが新しい選択肢として注目されています。ここでは石油系インキとベジタブルインキを比較しながら、印刷品質や色の再現性、乾燥特性にどのような違いがあるのかを見ていきます。

まず、印刷品質について考えてみましょう。石油系インキは石油由来の溶剤を含んでいるため、発色が鮮やかで色の濃度が高く、インキの伸びがよいことが特徴です。そのため大量印刷や写真の再現など、細かい表現を求められる場面では長く支持されてきました。一方でベジタブルインキは植物油を原料にしているため、溶剤の性質が石油系と異なり、若干マットな仕上がりになる傾向があります。ただし近年は技術改良が進み、植物油をベースにしたインキでも十分に鮮やかな発色を得られるようになっており、一般的な商業印刷や書籍印刷で違和感を覚えることは少なくなっています。

次に色の再現性について見てみましょう。石油系インキは化学的に安定しているため、色の再現度が高く、どの印刷物でも均一な仕上がりを得やすい特性があります。これに対してベジタブルインキは天然成分を多く含むため、使用する油の種類や配合によってわずかな色味の違いが出る場合があります。特に光沢感や透明度においては、石油系に比べて柔らかく自然な印象を持つ仕上がりになることが多いです。これをデメリットと感じるか、それとも自然な質感として好意的に受け止めるかは用途や好みによって変わります。環境意識の高まりとともに「少し落ち着いた質感の方が印刷物に温かみを与える」という評価が増えており、むしろベジタブルインキの特性を積極的に取り入れるケースも見られます。

乾燥特性についても違いがあります。石油系インキは揮発性有機化合物を多く含むため、揮発によって乾燥が速やかに進みます。これにより短時間での大量印刷に適しており、新聞やチラシなどスピードを求められる印刷に向いています。ただしその揮発過程でVOCが発生し、大気汚染の原因となる点が問題視されてきました。一方ベジタブルインキは、揮発ではなく酸化重合によって乾燥が進む性質を持ちます。つまり空気中の酸素と反応しながら徐々に硬化していく仕組みであり、石油系より乾燥にやや時間がかかる傾向があります。しかし桐油や亜麻仁油など乾燥の早い油を配合することで、この課題は改善されつつあり、印刷現場でも実用に耐えるスピードで乾燥が進むようになっています。

さらに印刷現場での扱いやすさという観点も見逃せません。石油系インキは長年の実績があるため、機械との相性や扱い方が確立されており、トラブルが少ないのが強みです。一方ベジタブルインキは成分の性質が異なるため、当初は印刷機に適応させる工夫や技術的な調整が必要でした。しかし現在では多くのメーカーが専用の処方を開発し、従来の機械でも扱いやすいように改良が進んでいます。むしろ揮発臭が少ないため作業環境が快適になるという利点もあり、現場のスタッフからは歓迎されることが増えています。

また、印刷物の保存性という点でも違いが見られます。石油系インキは長期間保存しても色あせしにくい安定性を持っていますが、ベジタブルインキも近年の技術向上によって同等の耐久性を持つようになってきました。以前は「色落ちしやすいのではないか」という不安の声もありましたが、改良されたベジタブルインキは十分に長期保存に耐えられる品質を備えており、書籍や高級印刷物にも使用されています。

このように、石油系インキとベジタブルインキを比べると、発色や乾燥速度の点で多少の差があるものの、それぞれの特性は技術の進歩によって縮まってきています。石油系の強みであった発色や乾燥の速さは、ベジタブルインキでも十分に再現可能となり、逆に石油系では実現できない環境配慮や低VOCといった特性が評価されるようになっています。つまり選択の基準は単に印刷品質だけではなく、環境への取り組みや企業イメージをどう高めたいかという観点にまで広がってきているのです。

一般の読者からすると、新聞や雑誌、パンフレットの印刷がどのインキでなされているかを意識することは少ないかもしれません。しかし印刷の裏側にはこうした素材の違いがあり、その選択が環境や社会に影響を及ぼしています。石油系とベジタブルインキの違いを理解することは、印刷業界だけでなく、印刷物を利用するすべての人にとって意義のあることなのです。

ベジタブルインキを使用することで得られるVOC抑制や微生物分解の効果と環境へのやさしさの仕組み

ベジタブルインキが注目を集める大きな理由のひとつに、VOCと呼ばれる揮発性有機化合物の発生を抑えられる点があります。VOCは空気中に拡散しやすく、光化学スモッグや大気汚染の原因になることが知られています。従来の石油系インキは、乾燥を速めるために揮発性の高い成分を多く含んでおり、印刷の工程や廃棄の過程でどうしてもVOCが発生していました。これに対してベジタブルインキは植物油を主体にしているため、そもそも揮発して乾燥する仕組みではなく、酸素と反応して硬化していく酸化重合によって乾燥が進みます。そのためVOCの排出量が大幅に抑えられ、印刷工場の空気環境の改善や周辺地域への負荷低減につながるのです。

VOC抑制の効果は、作業環境に直接的なメリットをもたらします。印刷現場では長時間インキを扱うため、石油系インキ特有の刺激臭や揮発成分が作業員の健康に影響を及ぼすことが懸念されてきました。ベジタブルインキを使うとその臭気が抑えられ、作業空間の快適さが格段に向上します。これは労働環境の改善という点でも評価される要素であり、従業員にとって安心して働ける職場づくりに貢献します。単に環境への配慮にとどまらず、人にやさしい印刷現場を実現できる点がベジタブルインキの持つ大きな意味です。

もう一つの特徴が、微生物による分解が進みやすい性質です。石油系インキは化学的に安定しており、自然環境に出ても分解されにくく、長期間残留してしまいます。それに対してベジタブルインキは植物由来の成分を多く含むため、土壌や水環境に流れ込んだ場合にも微生物によって分解されやすい特徴を持っています。これは自然界の循環の中で負荷を小さくし、廃棄物処理後の環境への影響を和らげることにつながります。とくに大量の印刷物が焼却や埋立処分される現状を考えると、この分解性は環境全体の負担を軽減する大切な要素となります。

また、焼却処理の際にも利点があります。従来の石油系インキでは燃焼時に多くのVOCが発生するだけでなく、燃え残りが微細な粒子となり、大気中に浮遊することもありました。ベジタブルインキを用いた場合、燃焼過程での有害物質の発生が抑えられ、処理後の環境負荷を小さくすることができます。廃棄後の行方まで考えたときに、より自然と調和できる点は非常に価値の高い特徴です。

環境へのやさしさという観点では、リサイクルのしやすさも見逃せません。ベジタブルインキは紙から分離しやすいため、古紙を再生して新しい紙を作る際に効率よく処理できます。従来はインキが紙繊維に強く残るため、除去の過程で漂白剤や薬品を多く使う必要がありました。しかしベジタブルインキを使えば繊維と油分が分かれやすく、少ない工程で処理が可能です。結果として薬品の使用量やエネルギー消費を抑えることができ、再生紙の利用コストも下げられます。この点も環境へのやさしさと経済的なメリットを両立できる要素といえるでしょう。

こうした環境配慮は、企業や印刷物を発注する側にとっても大きな価値を持ちます。例えばカタログやパンフレットにベジタブルインキを使用すれば、取引先や顧客に対して環境に配慮している姿勢を示すことができます。近年ではCSRやSDGsといった社会的な責任が注目されているため、環境にやさしい印刷物を選ぶことが企業価値の向上につながります。さらに消費者にとっても「この商品は環境配慮の印刷を選んでいる」という安心感を与えることができるのです。

また、教育現場や公共機関においても、ベジタブルインキの採用は環境教育の一環として役立ちます。学校の教材や市町村の広報誌にベジタブルインキを使うことで、子どもや地域住民に自然と環境意識を伝えることができます。実際に触れる印刷物から環境の取り組みを感じ取ることは、言葉で説明するよりも直感的に伝わりやすく、環境保全の啓発活動としても効果的です。

ベジタブルインキは、単に印刷に使う資材を置き換えるだけでなく、印刷物のライフサイクル全体にやさしさを広げる存在といえます。印刷する段階でのVOC排出削減、使用する人にとっての快適さ、廃棄後の分解性、そして再生紙としての循環利用まで、すべてのプロセスにおいて環境との調和を意識できるのです。こうした仕組みが評価されている背景には、現代社会が求める持続可能性の考え方があります。

石油系インキと比較して性能の差が縮まってきた今、環境配慮という点はベジタブルインキが優位に立つ大きな理由になっています。印刷物がどのように社会と関わり、環境に影響を与えるかを考えるとき、ベジタブルインキの役割は非常に大きなものといえるでしょう。

ベジタブルインキは紙とインキが分離しやすく再生紙に利用しやすい特徴と低コスト化のメリットについて

印刷物を大量に生産する社会では、使用後の紙をいかに再利用するかが大きな課題になっています。資源を循環させる仕組みを整えることは環境に配慮するうえで欠かせませんが、その際に大きな壁となるのが「インキの除去」です。従来の石油系インキは紙の繊維に強く染み込んでしまうため、再生紙を作るときに除去が難しく、多くの薬品やエネルギーを必要としました。このプロセスはコストを押し上げる要因となるだけでなく、環境に追加の負荷をかける原因にもなっていました。

ベジタブルインキはこの点で大きな違いを持っています。植物由来の油をベースにしているため、紙とインキが分離しやすいという性質があり、古紙を再生する過程で大きな効果を発揮します。インキが紙の繊維に固着しすぎず、繊維と油分が分かれやすいため、再生処理の工程で少ないエネルギーと薬品で除去することができるのです。結果としてリサイクルの効率が高まり、再生紙の製造コストを下げることにつながります。再生紙が安定的に供給されやすくなることで、企業や自治体、教育機関が環境に配慮した印刷物を導入しやすくなる点は非常に大きなメリットです。

再生紙に利用しやすいという特性は、循環型社会を実現するうえで重要な役割を果たします。印刷物が大量に消費される新聞や雑誌、広告チラシなどは、短期間で廃棄されるケースが多いため、その再利用の仕組みが整っているかどうかが社会全体の資源効率に直結します。ベジタブルインキを使うことでリサイクルのしやすさが確保されれば、廃棄される紙の多くを再生紙として再利用できるようになり、森林資源の保護にもつながります。伐採を抑えることができれば生態系の維持にも寄与し、地球規模での環境保全に大きな意味を持つのです。

コスト面での効果についても具体的に考えてみましょう。インキ除去に多くの薬品や処理設備を必要とする従来の方法では、再生紙の価格が高くなりやすく、結果として需要が伸びにくい状況が続いていました。ベジタブルインキを使えば処理が簡単になるため、その分コストを抑えることが可能です。再生紙の価格が安定して下がれば、企業や個人が選びやすくなり、環境にやさしい印刷物が一層普及します。つまりベジタブルインキは、単に環境負荷を減らすだけでなく、経済的にも持続可能な循環を支える仕組みを提供しているのです。

さらに、ベジタブルインキを使うことで生まれる「社会的な付加価値」も見逃せません。企業がパンフレットや報告書などで再生紙とベジタブルインキを組み合わせて利用すれば、資源循環に取り組んでいることを社外に強くアピールできます。これはCSR活動やSDGsの実践にも直結し、取引先や消費者に対して企業の環境意識を伝える効果があります。再生紙の利用が進めば、その取り組みが見える形で広がり、社会全体の環境意識を底上げすることにもつながります。

また、教育現場や自治体が発行する教材や広報誌にベジタブルインキを使えば、その再生利用の仕組みを子どもや地域の人々に伝えることができます。紙がどのように再生され、資源として循環しているかを学ぶきっかけとなり、日常生活の中で環境問題を自分ごととして考える姿勢を育てることができます。再生紙とベジタブルインキの組み合わせは、単なる印刷物を超えて、環境教育の一環としての役割を果たすのです。

こうしてみると、ベジタブルインキが持つ「分離しやすさ」という一見小さな特性が、再生紙の利用拡大、コスト削減、環境負荷軽減、社会的価値の向上といった多方面に大きな影響を及ぼしていることがわかります。紙のリサイクルを容易にすることで、廃棄物処理の効率を高め、森林資源の保護を促進し、さらに経済面でも持続可能な選択肢を広げているのです。印刷物が社会にあふれる現代だからこそ、この仕組みの価値は非常に大きな意味を持ちます。

ベジタブルインキを使った印刷物のリサイクル過程と廃棄時の環境負荷低減

ベジタブルインキが注目されている理由の一つに、印刷物のライフサイクル全体を見渡したときに環境への負荷を抑えられる点があります。印刷は作って終わりではなく、使い終わった後にどう処理されるかが非常に大切です。ここでは、ベジタブルインキを使った印刷物がどのようにリサイクルされ、また廃棄されるときにどのように環境への影響を減らしているのかを順を追って説明していきます。

まず、使用済みの印刷物は古紙として回収されます。新聞、雑誌、チラシ、パンフレットなどは家庭やオフィスから大量に排出され、それらは回収業者を通じて古紙処理施設に運ばれます。ここで行われるのが脱インキ処理と呼ばれる工程です。紙に残っているインキを取り除き、繊維を再利用できる状態に戻すことが目的です。石油系インキの場合、この工程で多くの薬品や強力な機械処理を必要とし、コストや環境負荷が増す原因になっていました。しかしベジタブルインキは植物油がベースであるため、紙繊維と分離しやすく、比較的簡単に除去することができます。その結果、薬品の使用量やエネルギー消費を減らせるだけでなく、効率的に再生紙を作れるのです。

次に、脱インキ処理を終えた紙繊維は漂白や精製を経て、新しい再生紙へと生まれ変わります。従来の方法ではインキの残留が原因で色がくすんだり斑点が残ることがありましたが、ベジタブルインキを使えばインキがスムーズに分離するため、より白く均一な再生紙を作りやすくなります。この点は、再生紙の品質を高めるうえで大きなメリットであり、印刷物としての利用価値を広げることにもつながります。再生紙が高品質であればあるほど、一般消費者や企業が安心して使いやすくなり、再利用の輪が広がっていきます。

さらに、印刷物がリサイクルされずに焼却処理される場合についても考えてみましょう。石油系インキは燃焼の過程でVOCを大量に発生させ、大気汚染や地球温暖化の要因となる二酸化炭素排出につながります。これに対してベジタブルインキはVOCの発生を大幅に抑えることができ、燃焼後に残る有害物質の量も少なくなります。焼却による処理が必要な場合でも、その負荷を小さくできる点は、都市部や人口の多い地域で特に価値のある特徴です。

埋立処分になった場合でも、ベジタブルインキの性質は環境にやさしい結果をもたらします。石油系インキは化学的に安定しているため、土壌や水に残留して分解されにくい性質がありますが、植物油を主体とするベジタブルインキは微生物によって分解されやすいという特性があります。自然の力で時間をかけて分解され、環境に溶け込んでいくため、長期的に見ても負担が少なく済むのです。

こうしたリサイクルや廃棄の流れを考えると、ベジタブルインキは印刷物の一生に寄り添いながら環境負荷を減らしていることがわかります。製造段階だけでなく、利用後の処理にまで配慮された素材である点が、現代社会において非常に重要な役割を担っています。特に大量の印刷物が流通する新聞業界や広告業界においては、この効果が大きく、持続可能な社会を支える技術のひとつとして評価されているのです。

経済面にも良い影響があります。インキの除去が容易であれば、それだけ再生紙の生産コストが下がります。再生紙が安価に流通すれば企業や自治体が導入しやすくなり、環境配慮型の印刷物が広がります。さらに廃棄時に薬品やエネルギーを多く使わなくて済むことは、処理に関わるコスト削減にもつながります。結果として、環境にやさしいだけでなく経済的にも合理的な選択となるのです。

また、社会的なメッセージ性も強く持っています。例えば企業が年次報告書や広報誌で「再生紙とベジタブルインキを使用しています」と記載すれば、それは単なる印刷仕様を超えて、環境に真剣に取り組んでいる姿勢を伝えるサインとなります。消費者や取引先に安心感を与え、ブランド価値を高める効果も期待できます。印刷物は目に見える形で残るため、そこに込められた環境配慮の姿勢は強い説得力を持つのです。

教育的な観点からも、このリサイクルの流れを知ることは意義があります。子どもたちが使う教材や地域の学校新聞などにベジタブルインキが使われていれば、それを題材に「紙は再生できる」「インキも自然にやさしい素材がある」と学ぶことができます。日常の中で環境を意識するきっかけを作り、将来にわたって持続可能な社会づくりを担う世代に知識をつなげていくことができます。

まとめると、ベジタブルインキはリサイクルの過程でインキが分離しやすいため再生紙を作りやすくし、焼却や埋立の段階でもVOCや有害物質の発生を抑え、分解されやすい性質を持っています。そのため印刷物のライフサイクル全体を通じて環境負荷を低減し、さらに経済的・社会的なメリットももたらしています。印刷物が大量に存在する現代社会において、この特性は欠かせない価値を持つといえるでしょう。

ベジタブルインキを導入する際に印刷会社や企業担当者が知っておきたい選び方や導入コスト

ベジタブルインキは環境にやさしいだけでなく、印刷物の品質を維持しつつ持続可能な取り組みを進められる点で、多くの印刷会社や企業担当者にとって魅力的な選択肢となっています。ただし実際に導入を検討する際には、インキそのものの特徴や供給体制、コスト、そして印刷物の用途に応じた選び方をしっかり理解しておくことが大切です。ここでは導入前に押さえておきたいポイントを、わかりやすく解説していきます。

まず大切なのは、ベジタブルインキの配合割合です。「植物油インキ」と一口にいっても、その中身はメーカーごとに異なり、大豆油、亜麻仁油、桐油、ヤシ油、パーム油、廃食用油などの比率がそれぞれ調整されています。配合が多ければ多いほど環境に配慮した設計といえますが、同時に乾燥特性や色の仕上がりにも影響します。そのため印刷会社や企業担当者は、発注する印刷物の目的や使用環境を踏まえ、最適なインキを選ぶ必要があります。例えばカタログやパンフレットなど長期間保存するものには耐久性を重視したインキを、新聞やチラシのように大量かつ短期間で流通するものには乾燥の速さを重視したインキを選ぶとよいでしょう。

次にコストについて考えてみましょう。従来の石油系インキに比べると、ベジタブルインキは原料コストが高いケースがあります。特に大豆油や亜麻仁油などの供給は国際的な農産物市場の影響を受けやすく、価格が変動することもあります。しかし一方で、長期的な視点に立てばベジタブルインキの導入はコスト削減につながる可能性もあります。その理由は、再生紙の製造が効率化されることや、廃棄時の処理コストが下がることです。インキ除去に必要な薬品やエネルギーの削減は、環境負荷の低減と同時に経費削減にもつながり、トータルコストで見れば大きな差が出ることもあります。

さらに導入に際しては、印刷機との相性を確認することも重要です。ベジタブルインキは石油系インキとは乾燥や粘度の特性が異なるため、当初は機械の調整や作業工程に工夫が必要とされました。現在では多くのメーカーが印刷機に適応させやすい処方を開発しており、従来の設備をそのまま使える場合が増えていますが、それでも新たに切り替える際には試験印刷を行い、品質や作業効率に問題がないかを確認することが望ましいです。印刷会社としては、自社の機械やスタッフの経験に合ったインキを選び、安定した運用ができる体制を整えることが成功への第一歩といえます。

また、導入時には「環境ラベル」や「認証制度」を確認することもおすすめです。植物油の使用割合や環境基準を満たしたインキには、国際的あるいは国内の認証マークが付与されている場合があります。こうした認証を受けたインキを選ぶことで、環境配慮の姿勢をより明確に示すことができ、取引先や消費者に安心感を与える効果が高まります。特にCSRやSDGsを推進している企業にとっては、認証付きのベジタブルインキを採用すること自体がブランディングの一環となり、社会的評価を得やすくなるでしょう。

印刷物を発注する企業担当者にとっても、ベジタブルインキの特徴を知っておくことは大きな意味を持ちます。例えば社内報や学校の教材など、広く人々の目に触れる印刷物にベジタブルインキを使えば、その取り組みは自然と受け手に伝わります。またパンフレットや商品カタログに「環境に配慮したインキを使用」と記載すれば、企業の姿勢を強くアピールすることができます。単にコストや仕上がりだけでなく、社会にどのようなメッセージを伝えたいのかという観点からも導入を検討することが大切です。

そして忘れてはならないのが、社内外への理解と共有です。新しいインキを導入する際には、現場スタッフへの教育や顧客への説明が必要となります。なぜベジタブルインキを選んだのか、どのようなメリットがあるのかを丁寧に伝えることで、導入の効果はさらに広がります。社内では従業員が環境にやさしい印刷に携わっていることに誇りを持つきっかけとなり、社外では顧客や取引先との信頼関係を深める要素となるでしょう。

このようにベジタブルインキを導入する際には、コストだけでなく原料の配合割合や印刷機との相性、認証制度、そして社会的な価値を総合的に考える必要があります。導入の初期には一定の投資が必要な場合もありますが、長期的に見れば環境と経済の両立を実現する大きな一歩となります。印刷会社にとっても企業担当者にとっても、選び方を誤らなければ、ベジタブルインキは確かな価値を提供する存在となるのです。

ベジタブルインキを利用することで広がる持続可能な印刷業界の未来像と企業の社会的責任のあり方

印刷業界は長い歴史を持ち、社会に欠かせない役割を果たしてきました。新聞や書籍、チラシ、ポスター、パッケージなど、多種多様な印刷物が私たちの生活に根付いています。しかし同時に、紙資源の大量消費や石油系インキの使用による環境負荷が課題として存在していました。こうした背景のなかで登場したのがベジタブルインキであり、これは単なる代替インキというよりも、印刷業界が持続可能な社会へと歩みを進めるためのシンボル的な存在といえます。

ベジタブルインキを導入することは、環境への配慮だけでなく、企業が社会的責任を果たす具体的な手段になります。現代では多くの企業がCSR(企業の社会的責任)やSDGs(持続可能な開発目標)に取り組むことを求められており、環境負荷の少ない印刷物を採用することはその一環として大きな意味を持ちます。例えば企業が発行する年次報告書やパンフレット、製品カタログなどにベジタブルインキを使用すれば、その行為自体が環境配慮の姿勢を明確に示すことになります。それは単なる印刷仕様ではなく、企業が社会に向けて発する「私たちは環境を大切にしています」というメッセージになるのです。

持続可能な印刷業界の未来像を考えると、ベジタブルインキはその中心に位置しています。石油系インキからの切り替えが進めば、VOCの排出削減やリサイクル効率の向上など、環境負荷の低減が業界全体で実現します。さらに、廃食用油を再利用したインキの普及は循環型社会の実現を後押しし、資源の無駄を減らす取り組みにつながります。こうした変化は印刷業界だけにとどまらず、紙資源を利用するあらゆる分野に波及し、社会全体の環境意識を高めるきっかけとなるでしょう。

また、ベジタブルインキの普及は消費者との信頼関係を築く要素にもなります。消費者の多くは商品やサービスを選ぶ際に、環境への配慮があるかどうかを重視する傾向が高まっています。パッケージやチラシに「環境にやさしいインキを使用」と記載されていれば、消費者は安心感を得られ、その企業への信頼度が高まります。これは購買行動にも影響を与え、結果的に企業の競争力を強める効果を持ちます。つまりベジタブルインキの採用は、環境対応と同時にマーケティング上の価値も生み出しているのです。

さらに印刷業界においては、人材育成や教育の観点からもベジタブルインキの活用は意味を持ちます。印刷を学ぶ学生や新たに業界に入る人たちにとって、環境配慮型の技術を理解し実践できることは、今後のキャリアにおいても大きな強みになります。教育現場でベジタブルインキを題材に取り上げることで、印刷と環境の関わりを学ぶ機会を提供でき、次世代の人材が持続可能な社会づくりに貢献できるようになります。

社会的責任という観点からは、印刷物を発注する側にも意識の変化が求められています。単にコストや仕上がりを重視するのではなく、その印刷物がどのような素材で作られ、どのように廃棄されるかまでを考慮することが必要です。ベジタブルインキを選ぶという行為は、企業が自らの活動を通して環境問題に責任を持つ姿勢を示すものとなり、広報やブランディングの分野でも大きな意味を持ちます。

今後の印刷業界は、環境対応を進めることが社会的な要請であると同時に、業界自体の持続的な発展のためにも不可欠なものとなるでしょう。ベジタブルインキはその具体的な手段として、印刷会社、発注する企業、そして消費者を結びつける役割を果たしています。環境負荷を抑え、資源を循環させ、社会全体の意識を変える力を持つこのインキは、持続可能な印刷業界を築くための道しるべといえるのです。

こうしてみると、ベジタブルインキは単なる資材以上の意味を持っています。それは印刷業界の未来を支える技術であり、企業の社会的責任を形にする手段であり、消費者に安心を届けるメッセージでもあります。印刷物という身近な存在を通して、持続可能な社会づくりに参加できる仕組みがここにあるのです。

ベジタブルインキに関する国内外の認証制度や環境ラベルを活用した印刷物の信頼性やブランド価値向上

ベジタブルインキが普及していくうえで欠かせないのが、信頼性を裏付ける仕組みです。環境配慮をうたう製品やサービスは数多くありますが、実際にどの程度の配慮がなされているのかは目で見ても判断が難しいことが多いものです。そこで重要となるのが、認証制度や環境ラベルです。これらは第三者機関によって基準を満たしているかが確認され、その証としてマークやラベルが付与されます。ベジタブルインキも例外ではなく、国内外でさまざまな認証やラベル制度が存在しており、それらを活用することで印刷物の信頼性やブランド価値を高めることができます。

まず国内でよく知られているものに、印刷インキ工業連合会が定める「ベジタブルインキマーク」があります。これは植物油の配合率が一定以上であることを証明するマークで、印刷物に表示することで環境配慮の姿勢を示すことができます。消費者や取引先はこのマークを見ることで、その印刷物に使用されたインキが植物由来の油を活用していることを直感的に理解でき、信頼性が高まります。特にカタログやパンフレット、出版物など広く配布される印刷物において、このマークの有無は環境への取り組みを示す大切なポイントになります。

次に国際的な制度を見てみましょう。代表的なものに「FSC認証」があります。これは森林管理協議会が定めた制度で、持続可能な森林管理のもとで生産された木材や紙に付与される認証です。インキそのものの認証ではありませんが、FSC認証紙とベジタブルインキを組み合わせることで、環境に配慮した印刷物であることを強くアピールできます。また欧州では「ブルーエンジェル」や「ノルディックスワン」といった環境ラベルが広く利用されており、印刷物や出版物に表示されることで消費者に安心感を与えています。これらのラベルは、資材や製造工程における環境配慮を包括的に評価して付与されるため、国際的に高い評価を得ています。

さらに、ISO(国際標準化機構)が定める基準も重要な役割を果たしています。例えばISO14001は環境マネジメントシステムの認証として知られ、印刷会社が環境に配慮した仕組みを運用していることを示す証になります。ベジタブルインキを採用することは、こうした環境マネジメントの一環としても位置づけられ、企業全体の取り組みの一部として評価されやすくなります。

認証制度やラベルを活用することは、企業のブランド価値を高める効果も持っています。例えば年次報告書やCSR報告書に「ベジタブルインキマーク」を表示すれば、その一冊自体が環境意識の高さを象徴するツールとなります。消費者や投資家にとって、環境配慮に真剣に取り組んでいる姿勢は信頼を得るうえで大きなポイントであり、ブランドイメージの向上につながります。また営業活動や販促活動においても「環境対応を進めています」と口頭で説明するより、実際にマークやラベルが印刷された物を示す方が説得力を持ちます。

さらに、こうした認証やラベルは国際取引においても有効です。海外の取引先や顧客は、自国で認知されているラベルを重視する傾向があり、国際的に通用する認証を取得していれば安心感を与えることができます。環境に配慮した印刷物は、今やグローバル市場で競争力を持つための条件のひとつとなりつつあります。ベジタブルインキの採用と認証の活用は、国内外を問わず事業拡大のチャンスを広げる鍵になるのです。

こうして見ると、ベジタブルインキを使った印刷物の価値は、インキそのものの環境性能だけでなく、それを裏付ける認証やラベルによって一層高まることがわかります。消費者にとっても企業にとっても「確かな証拠」があることは安心につながり、印刷物の信頼性を支える柱となります。ベジタブルインキを導入する企業や印刷会社は、ぜひこうした制度を積極的に活用し、環境配慮とブランド価値の向上を両立させていくことが求められるでしょう。

ベジタブルインキを総合的に振り返り環境配慮型印刷として企業や印刷業界で今後求められる役割

ここまでベジタブルインキの特徴や効果について詳しく見てきましたが、最後に全体を振り返りながら、その存在が社会や企業、そして印刷業界全体にどのような意味を持っているのかを考えてみましょう。

ベジタブルインキは、大豆油や亜麻仁油、桐油、ヤシ油、パーム油、さらには廃食用油といった植物由来の原料を活用し、従来の石油系インキが抱えていた環境負荷の問題を和らげる役割を果たしています。VOCの排出を抑えること、微生物によって自然に分解されやすいこと、紙からの分離が容易で再生紙の利用を後押しすることなど、環境保全に直結する特性を数多く備えている点が、従来のインキとの大きな違いです。これらの特徴は、単に印刷現場の改善にとどまらず、社会全体で持続可能な循環を築くための重要な仕組みとして評価されています。

特に注目すべきは、ベジタブルインキが「循環型社会」を支える具体的な手段になっていることです。私たちは日々大量の印刷物を利用し、それが廃棄され、再び資源へと戻される流れのなかに暮らしています。その過程でインキがリサイクルの障害となれば、資源循環の効率が大きく損なわれます。しかしベジタブルインキを使えばインキ除去が容易となり、再生紙がスムーズに製造できるようになります。これは資源の有効利用を推進し、森林資源の保護や廃棄物削減へとつながります。ベジタブルインキの採用は、環境保護の視点からだけでなく、資源効率の観点からも欠かせない取り組みといえるでしょう。

また、ベジタブルインキは企業の社会的責任を形にする手段としても強い力を持っています。多くの企業がCSRやSDGsへの取り組みを公表するなかで、その姿勢を具体的に示す方法のひとつが、環境に配慮した印刷物を選ぶことです。たとえば、年次報告書やCSRレポートをベジタブルインキで印刷すれば、読者に対して企業が環境に真剣に向き合っていることを直接的に伝えることができます。これは単なる報告書を超えた強いメッセージとなり、企業ブランドの信頼性を高める効果を持ちます。

さらに、印刷業界全体にとってもベジタブルインキは未来を切り開く存在です。石油資源に依存しないインキは、資源枯渇のリスクを和らげ、安定した供給を支える役割も担います。また、国内外で広がる認証制度や環境ラベルと組み合わせることで、印刷業界の信頼性と国際的な競争力を強化できます。環境意識の高い社会において、環境対応はもはや選択肢ではなく必須条件であり、ベジタブルインキの存在はその基盤を支えるものといえるのです。

そして消費者との関係にも大きな変化をもたらします。印刷物に「ベジタブルインキ使用」と記載するだけで、受け取る人々はその企業や団体が環境に配慮していることを直感的に理解できます。こうした小さな積み重ねが信頼を生み、結果として消費者の選択にも影響を与えるようになります。持続可能性を重視する社会において、この効果はますます大きな意味を持つでしょう。

教育的な側面でもベジタブルインキは重要です。学校や地域の教材、広報誌に使用することで、子どもや地域住民に環境問題への意識を自然に広げることができます。印刷物は人々が手に取り、目にするものだからこそ、その中に込められた環境配慮の姿勢はダイレクトに伝わります。日常生活のなかで触れるこうした取り組みが、次世代への環境教育となり、社会全体での持続可能な行動を促すのです。

総合的に見ると、ベジタブルインキは単なる印刷用インキの代替ではなく、社会全体の方向性を変える力を持つ存在だといえます。環境保全、資源循環、企業の社会的責任、消費者との信頼関係、そして教育への貢献と、多方面に価値をもたらしているからです。今後の印刷業界と企業活動において、このインキをどのように活用し広めていくかは、環境と経済を両立させる社会を築くうえで大きな鍵を握っているといえるでしょう。

まとめ

ベジタブルインキは、大豆油や亜麻仁油、桐油、ヤシ油、パーム油、さらには廃食用油といった再生可能な植物由来の油を利用し、従来の石油系インキに代わる環境にやさしい選択肢として注目されています。その特性は印刷現場だけにとどまらず、私たちの生活や社会全体に広がる影響をもたらしています。

まず、発色や印刷品質において石油系インキとの差が縮まってきたことは大きな進歩です。以前はマットな質感や乾燥の遅さが課題とされていましたが、技術の進化により鮮やかな色の再現や安定した仕上がりが可能となり、新聞や雑誌、パンフレット、カタログなど幅広い分野で利用されています。さらにVOCの排出を抑えられる点や、微生物による分解が進みやすい特性を持つことで、環境負荷の軽減に直結しています。

紙とインキが分離しやすいため再生紙を効率よく製造でき、結果として低コスト化にもつながる点は、循環型社会の実現に大きな意味を持っています。焼却処理や埋立処分においても負荷が小さく済むため、印刷物のライフサイクル全体を通じて環境配慮を実現できる仕組みといえるでしょう。また、こうした特徴は企業がCSRやSDGsに取り組むうえで非常に有効であり、印刷物を通して環境配慮の姿勢を可視化することが可能です。

国内外の認証制度や環境ラベルを活用すれば、印刷物の信頼性はさらに高まり、消費者や取引先への説得力が増します。認証を受けたベジタブルインキの使用は、ブランド価値の向上に直結し、社会的評価を得る手段となります。教育現場や公共機関での利用も広がれば、地域や次世代に向けて環境意識を伝えるきっかけにもなり、社会全体で持続可能性を共有する流れが生まれます。

こうして振り返ると、ベジタブルインキは単なる印刷資材のひとつではなく、持続可能な未来に向けた社会的な役割を担う存在だといえます。環境にやさしい選択肢であると同時に、企業の責任や消費者の信頼を支える仕組みであり、印刷業界全体の新しい方向性を示しています。これからの社会で、環境と経済を両立させるための具体的な方法として、ベジタブルインキはますます欠かせない存在になっていくでしょう。

よくある質問Q&A

-

ベジタブルインキとは何ですか?

-

ベジタブルインキは大豆油や亜麻仁油、桐油、ヤシ油、パーム油、廃食用油など、植物由来の油を主成分にした印刷用インキです。石油系インキに比べて環境に配慮されており、VOC排出の抑制やリサイクル効率の向上が期待できます。

-

従来の石油系インキと比べて品質に差はありますか?

-

初期の頃は色がややマットで乾燥が遅いといった課題がありましたが、技術の進歩により鮮やかな発色や十分な耐久性が確保され、現在では石油系インキと遜色のない品質を持っています。

-

なぜVOCの抑制につながるのですか?

-

石油系インキは乾燥の際に揮発性有機化合物を放出しますが、ベジタブルインキは酸化重合によって乾燥するためVOCの発生量が少なく、印刷現場や周囲の環境をきれいに保てます。

-

再生紙に利用しやすいのはどうしてですか?

-

ベジタブルインキは紙繊維と分離しやすい性質を持っており、脱インキ処理の際に薬品やエネルギーを少なく済ませることができます。そのため再生紙の製造が効率的に行えるのです。

-

焼却処分した場合の違いはありますか?

-

石油系インキは燃焼時にVOCや有害物質を発生させますが、ベジタブルインキは燃え残りが少なく、焼却時の環境負荷を抑えることができます。

-

ベジタブルインキはコストが高いのではないですか?

-

初期コストはやや高めになる場合もありますが、リサイクル処理の効率化や廃棄コストの削減によって、長期的には経済的メリットが見込めます。

-

どのような印刷物に使われていますか?

-

新聞や雑誌、カタログ、パンフレット、書籍、チラシ、パッケージなど幅広い分野で利用されています。特に環境配慮を重視する企業や自治体の発行物に選ばれることが多いです。

-

乾燥時間は遅いのでしょうか?

-

石油系インキに比べると酸化重合による乾燥のためやや時間がかかりますが、桐油や亜麻仁油を配合することで乾燥速度を改善しており、実用上問題のない水準に達しています。

-

色の再現性はどうですか?

-

天然由来の成分を含むため独特の自然な質感があります。現在の技術では鮮やかな発色も可能で、写真やグラフィックの再現性も十分確保されています。

-

印刷機械には特別な対応が必要ですか?

-

基本的には従来の印刷機でも使用できます。ただしメーカーや配合によって粘度などの性質が異なるため、導入時には試験印刷を行うことが推奨されます。

-

健康面でのメリットはありますか?

-

VOCが少ないため作業現場の空気環境が改善され、臭気も抑えられます。結果として従業員にとって快適で健康に配慮した職場環境を整えることができます。

-

消費者にはどのような利点がありますか?

-

環境に配慮した印刷物を手にすることで安心感を得られる点が大きな利点です。また企業が環境対応を進めていることを伝える役割も果たすため、消費者は信頼性を感じやすくなります。

-

ベジタブルインキマークとは何ですか?

-

印刷インキ工業連合会が定めた基準を満たすインキに付与されるマークで、一定割合以上の植物油を含んでいることを示します。環境配慮をわかりやすく伝えるシンボルです。

-

海外の認証制度はどのようなものがありますか?

-

代表的なものに「ブルーエンジェル」や「ノルディックスワン」があり、ヨーロッパを中心に広く認知されています。国際取引においても環境配慮を証明する重要な役割を持っています。

-

学校や自治体で使う意味はありますか?

-

教育や公共の場で使用すれば、環境配慮の姿勢を子どもや地域住民に伝えることができます。環境教育の一環としても有効で、持続可能な社会への理解を深めるきっかけになります。

-

石油系インキより耐久性は劣りますか?

-

以前は耐久性に不安がありましたが、現在の技術では色あせや耐久性も石油系インキと同等レベルを確保しており、長期保存にもしっかり対応できます。

-

どのような企業に導入がおすすめですか?

-

CSRやSDGsを推進している企業、環境意識の高い顧客にアピールしたい企業、公共機関や教育機関などに特におすすめです。導入することで社会的評価を高められます。

-

廃食用油を使ったベジタブルインキもあるのですか?

-

はい。廃食用油をリサイクルして原料にしたインキもあり、資源の循環や廃棄物削減に役立っています。循環型社会を支える取り組みのひとつです。

-

導入にあたって気をつけることは何ですか?

-

印刷物の種類や用途に合ったインキを選ぶこと、印刷機との相性を確認すること、そして社内外に環境配慮の姿勢をしっかり伝えることが大切です。

-

ベジタブルインキは今後も普及していくのでしょうか?

-

環境配慮が求められる社会において、ベジタブルインキはますます普及していくと考えられます。印刷業界にとって欠かせない選択肢となり、持続可能な社会を支える存在であり続けるでしょう。