DTPとは?印刷物をパソコンで制作できる仕組みとデザイナーやオペレーターの役割を徹底解説

2025.10.23

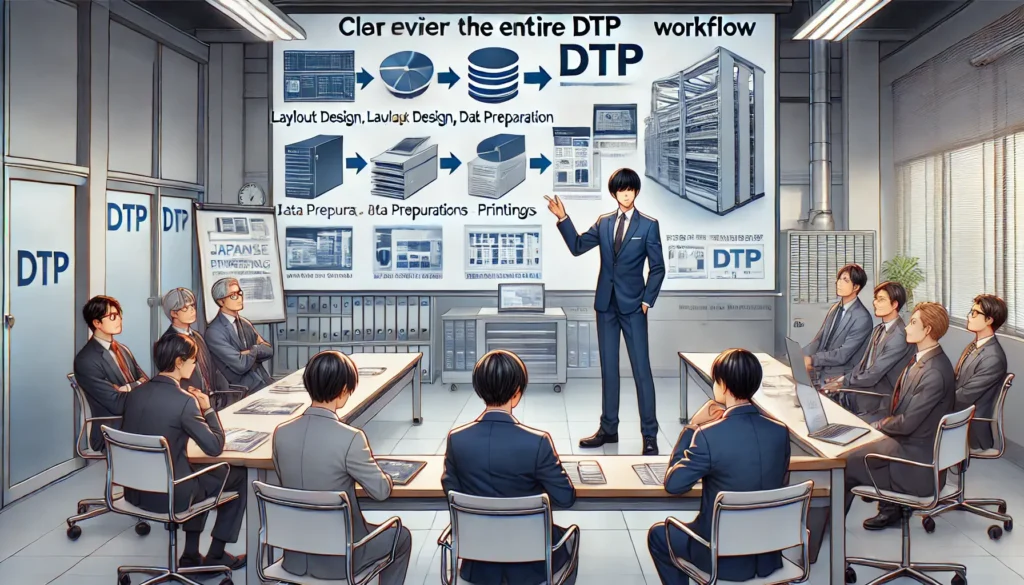

DTPとは「Desktop Publishing」の略で、パソコンと専用ソフトを使って印刷物を制作する方法を指します。かつては写植や版下、製版など多くの専門職が分業で担っていた印刷工程を、一人でも完結できるようにした大きな変革であり、印刷業界だけでなく社会全体の働き方にも影響を与えました。デザインからレイアウト、写真の加工や文字組み、最終データの入稿準備までをパソコン上で行えるようになったことで、制作の効率が飛躍的に向上し、修正や調整も柔軟に行えるようになったのです。

DTPの世界には大きく分けて二つの役割があります。デザイナーは見た目や印象を決めるクリエイティブな部分を担い、フォント選びや配色、レイアウトを工夫して情報を魅力的に伝えます。一方オペレーターは印刷所で正しく再現できるようにデータを調整する技術的な役割を担い、カラーモードの変換や解像度の管理、塗り足しやトンボの設定などを丁寧に処理します。この両者がかみ合うことで、デザイン性と実用性を兼ね備えた印刷物が完成します。

DTPを支えるのがソフトウェアの存在です。InDesignは冊子やカタログなどページ物の制作に適し、Illustratorはロゴやポスターなどのグラフィック制作に強みを持ち、Photoshopは写真の加工や色補正に欠かせません。これらを組み合わせることで多様な表現が可能になり、作業効率も格段に向上します。さらに印刷会社への入稿では、規定に沿ったデータ形式や解像度、フォント処理を守ることが品質を安定させるために不可欠です。

こうしたDTPスキルは、キャリアの選択肢を広げる大きな力にもなります。印刷会社や出版社での専門職だけでなく、企業の広告や広報担当として活動したり、フリーランスとして独立して地域の案件やオンラインの仕事を請け負ったり、教育分野で講師として後進を育てたりと、多様な働き方につながります。Webデザインや商品企画と組み合わせれば、さらに新しい領域で活躍する可能性も広がります。

デジタル化が進んでも紙媒体の価値は変わらず残ります。手に取れる安心感や質感、印刷物が持つ信頼性はオンラインにはない魅力です。DTPを学ぶことは単に印刷物を作れるようになるだけでなく、伝える力を高め、自分らしいキャリアを築く大きな一歩につながります。

- DTPとは何かを初心者にもわかりやすく印刷物制作の流れから解説

- DTPが普及する前の印刷物制作と分業体制から変化した仕組み

- DTPの仕組みを理解するために必要なパソコンとソフトの基本的な役割

- DTPデザイナーが担うレイアウトやデザインの制作業務について

- DTPオペレーターが行う印刷データの作成作業と技術的なポイント

- DTPで活用される代表的なソフトウェアや便利な機能

- DTPによって印刷物制作が一人でも可能になったメリットと作業効率の向上

- DTPにおけるデータ入稿や印刷会社とのやり取りで知っておきたい注意点

- DTPスキルを身につけることで得られるキャリアの広がりと仕事の可能性

- DTPの全体像を振り返りデザイナーやオペレーターの役割を再確認

- まとめ

- よくある質問Q&A

DTPとは何かを初心者にもわかりやすく印刷物制作の流れから解説

DTPという言葉を聞くと、専門的で難しそうに感じる人も多いかもしれません。しかし、実際には私たちが日常的に目にするチラシやパンフレット、雑誌や名刺などの多くは、このDTPという仕組みを通じて作られています。DTPは「Desktop Publishing」の略で、日本語では「卓上出版」と呼ばれることもあり、パソコンを使って印刷物のデータを制作する方法を意味します。かつては複数の専門職が分業して行っていた作業を、一台のパソコンとソフトを使うことで一人でもこなせるようになったことが大きな変化です。この仕組みが登場したことで、印刷業界の仕事は大きく効率化され、質の高い印刷物を短時間で仕上げられるようになりました。

DTPが普及する前は、印刷物を作る工程はとても複雑でした。デザインを考える人、文字組を担当する人、写真の配置や色の調整を行う人など、多くの人が分担して作業を進めていました。そのため完成までに時間がかかり、修正が必要になれば大きな手間が発生していたのです。ところがDTPの登場によって、画面上で文章を入力し、写真やイラストを配置し、色やサイズを自由に調整できるようになりました。その結果、作業スピードは飛躍的に向上し、誰でも完成形をイメージしながら進められるようになったのです。

DTPの大きな特徴は、モニター上で印刷物の仕上がりを確認できることです。従来の方法では印刷してみるまで正確な完成形がわからず、修正が必要になれば版を作り直さなければなりませんでした。DTPなら画面で見たレイアウトがほぼそのまま完成形となるため、気づいた点をその場で直せる安心感があります。加えて、文字の大きさやフォントの種類を変えたり、色の組み合わせを細かく調整したりと、自由な表現が可能になったことで、デザインの幅も大きく広がりました。そのため、専門の印刷会社だけでなく、学校や地域の広報活動、個人のビジネスなどでも広く使われています。

DTPに関わる職業としては、DTPデザイナーとDTPオペレーターがあります。DTPデザイナーは、レイアウトや色使いを工夫し、読みやすく魅力的なデザインを考える役割を担います。対してDTPオペレーターは、そのデザインを実際に印刷できる形に仕上げる作業を担当します。両者の役割は異なりますが、どちらもDTPの仕組みを理解していなければ高品質な印刷物は完成しません。デザイナーが考えたイメージをオペレーターがデータとして正しくまとめることで、初めて思い描いた通りの印刷物が形になるのです。

DTPを学ぶ初心者にとって大切なのは、ソフトの操作方法だけではなく、デザインや印刷の基本的な考え方を理解することです。例えば文字の配置や色の組み合わせは、見る人にどんな印象を与えるのかを意識することが必要です。文字が小さすぎると読みにくくなり、大きすぎると全体のバランスを崩してしまいます。また色の組み合わせ次第で雰囲気は大きく変わるため、効果的に使う工夫が求められます。このような基礎を押さえることで、ソフトを使った作業の質も自然と向上します。

さらに注意したいのは、画面と印刷物の色の違いです。パソコンの画面は光を使って色を表現するため「RGB」という仕組みが使われていますが、印刷物はインクを使うため「CMYK」という別の仕組みが用いられます。そのため、モニターで見た色と実際に刷り上がった色が異なることがよくあります。DTPを扱う際には、この違いを理解してデータを作成することが大切です。

DTPは、効率的に作業を進められるだけでなく、印刷物を美しく仕上げるための知識と工夫を求められる分野です。デザインを考える段階から、データを整えて印刷所に渡す段階まで、一つひとつの流れを理解することで、初めて本来の力を発揮できます。今ではポスターや雑誌、広告、広報誌といった幅広い媒体でDTPが利用されており、身近な印刷物のほとんどがこの方法によって制作されています。こうした背景を知ることで、普段何気なく手に取る印刷物を見る目も変わり、自分でも挑戦してみたいという気持ちが芽生えるかもしれません。

DTPが普及する前の印刷物制作と分業体制から変化した仕組み

DTPが生まれる前の印刷物制作は、多くの専門職が関わる複雑な分業体制で成り立っていました。一冊の雑誌や一枚のポスターを完成させるためには、デザインを考える人、文字を組む人、写真を扱う人、版下を作る人、そして製版や印刷を担当する人まで、さまざまな工程を担当する人が携わっていたのです。DTPが普及したことで大きく変化した仕組みを理解するには、この時代の流れを知っておくことが役立ちます。

当時の印刷工程でまず重要だったのは、写植と呼ばれる作業でした。写植オペレーターは専用の機械を使い、文字をフィルムに焼き付けていました。文章の字間や行間を微調整し、読みやすく整えるには熟練の技術が必要で、時間もかかりました。今ではパソコンのソフトで簡単に調整できることも、昔はすべて人の手に委ねられていたのです。

写真やイラストの扱いも同様に手間が多くかかりました。写真はフィルムを現像し、原稿として必要な大きさに加工し、版下に切り貼りして配置していました。色の調整は専門の技術者がフィルターを使って行い、四色分解という方法で印刷に必要な版を作成します。これらはすべてアナログの工程であり、正確さと美しさを保つには時間も労力も必要でした。

版下の作成は、印刷物制作における最終的なまとめの工程でした。写植された文字や写真を定規やガイドラインを頼りに貼り込み、印刷所に渡す形に仕上げます。小さな誤りでも大きな問題につながるため、極めて慎重な作業が求められました。誤字やズレが見つかれば、版下を作り直す必要があり、修正のたびにコストも時間も増えていったのです。

さらに製版では、版下をもとに印刷用の版を作成します。文字や写真の濃淡を調整しながらフィルムに焼き付け、オフセット印刷やグラビア印刷など用途に応じた版を準備する工程は、高度な技術を持つ人材が不可欠でした。この段階での仕上がりが印刷物の品質に直結するため、熟練の経験が求められたのです。

こうした分業体制の中で作業を進めるため、一つの印刷物を仕上げるには膨大な時間と人手が必要でした。小さな修正でも写植からやり直し、版下を修正し、再度製版を行わなければならず、そのたびに費用がかかりました。効率的な制作は難しく、正確性や品質が最も重視されていたのです。

しかし1980年代以降、パソコンの普及とともにDTPの概念が広がると、状況は大きく変わりました。文字入力やレイアウト調整はキーボードとマウスで操作でき、写真はスキャナーで取り込み、デジタルデータとして扱えるようになりました。画面上で完成イメージを確認できるため、修正も即座に反映でき、従来に比べて大幅に時間とコストを削減できるようになったのです。

DTPの普及は印刷業界に革命をもたらしました。これまで分業で行っていた作業が一人の手で進められるようになり、個人や小規模な事業者でも印刷物制作に取り組めるようになりました。修正や調整の柔軟性も増し、デザインの自由度も高まったことで、制作の幅は大きく広がりました。

この変化は技術の進歩にとどまらず、印刷に関わる人々の役割にも影響を与えました。かつては分業で成り立っていた専門職が、パソコン操作を身につければ一通りの作業を担えるようになり、働き方の選択肢も広がったのです。その一方で、従来のアナログ技術を持つ人が新しいデジタル環境に適応する必要も生まれました。DTPの登場は、効率化と表現の自由をもたらすと同時に、業界の構造そのものを変えるきっかけになったのです。

このように、DTPが普及する前の印刷物制作は、専門職が分担し、時間と労力をかけて成り立っていました。それがパソコンの登場によって一つの画面で完結できるようになり、誰もが印刷物を身近に作れる時代へと変わったのです。DTPは印刷業界にとって大きな転換点であり、今でもその影響は多くの現場に息づいています。

DTPの仕組みを理解するために必要なパソコンとソフトの基本的な役割

DTPという言葉は少し専門的に聞こえますが、その仕組みを丁寧に見ていくと、実は普段私たちが使っているパソコンやソフトの機能を活かしたものだとわかります。印刷物を作るための作業が、どのようにパソコンとソフトによって支えられているのかを理解することは、初心者にとって大切な第一歩です。

まず、DTPにおいて基盤となるのはパソコンそのものです。かつては印刷物の制作に専用の大きな機械や道具が必要でしたが、現在はパソコン一台がそれを担っています。文章を入力するキーボード、デザインを調整する画面、画像を編集するためのソフトがすべて一つに集約されており、作業が効率的に進められる環境が整いました。さらに、インターネットに接続すればフォントや素材を簡単に入手できるため、表現の幅は一層広がります。性能の高いパソコンを使えば処理が速くなり、複雑なデザイン作業でも快適に進められるようになります。

次にDTPを支えるのはソフトウェアです。代表的なものには「Adobe InDesign」「Adobe Illustrator」「Adobe Photoshop」があり、それぞれに得意分野があります。InDesignは冊子やパンフレットなどページ数の多い印刷物のレイアウトに適しており、Illustratorはロゴや図形、ポスターの制作に強みを持ちます。Photoshopは写真の加工や色の調整を得意とし、画像を自然に美しく整えることが可能です。これらを用途に応じて組み合わせて使うことで、完成度の高い印刷物を仕上げることができます。

ソフトの特性を理解しておくと、作業の幅が広がります。Illustratorはベクターデータを扱い、拡大や縮小をしても画質が落ちないため、名刺やロゴのようにサイズを変える場面で活躍します。一方、Photoshopは写真やイラストなど細かい色の変化を表現するのに適したビットマップデータを扱います。InDesignはそれらを組み合わせてページ全体を整える役割を担い、複雑なレイアウトを効率よくまとめられます。一つの印刷物でも文字はIllustrator、写真はPhotoshop、全体の配置はInDesignというように分担して使用することで、仕上がりが格段に向上します。

DTPの魅力は、直感的な操作で修正や調整ができることにもあります。文字のフォントや色を切り替えながら配置を変え、すぐに画面上で仕上がりを確認できます。写真の差し替えもドラッグ操作で簡単にでき、思いついたアイデアをその場で形にできます。従来のアナログな方法では不可能だったスピード感があり、短時間で完成度の高いデザインを生み出せるのです。

ただし、パソコン上での見た目と印刷の仕上がりには違いが出ることがあります。モニターは光の三原色である「RGB」で色を表現しますが、印刷はインクの「CMYK」で再現します。この違いを理解せずにデータを作ると、印刷物の色が思っていたものと異なる仕上がりになることがあります。また、解像度も重要です。解像度が低い画像は画面ではきれいに見えても、印刷すると粗くなってしまうため、通常は300dpi程度を基準に準備することが推奨されます。

さらに、保存形式についても注意が必要です。Illustratorは「.ai」、Photoshopは「.psd」、InDesignは「.indd」といった形式で保存されますが、印刷会社に渡す際は一般的にPDF形式にまとめます。PDFにすることで文字化けやレイアウト崩れを防ぎ、印刷所で正確にデータを扱えるのです。こうした基本的な知識を身につけることで、DTPの作業はよりスムーズに進められるようになります。

初心者がDTPを学ぶ際には、自分が作りたい印刷物に合わせてソフトを選ぶことが大切です。ポスターや名刺のようにデザイン性を重視する場合はIllustrator、写真を多用するチラシならPhotoshop、複数ページの冊子ならInDesignといったように選択肢を工夫するとよいでしょう。すべてを完璧に扱う必要はなく、それぞれの強みを理解して少しずつ組み合わせていくことが上達の近道です。

このように、DTPの仕組みはパソコンとソフトの連携によって成り立っています。パソコンが作業環境を提供し、ソフトが表現の幅を広げ、最終的に印刷に適したデータへと仕上げていく流れを理解すれば、DTPは決して難しいものではありません。むしろ、工夫次第で誰でも身近に取り組める印刷物制作の方法だと実感できるでしょう。

DTPデザイナーが担うレイアウトやデザインの制作業務について

DTPの仕組みの中で中心的な役割を担うのがDTPデザイナーです。パソコンやソフトの操作は誰でも学べますが、単に操作方法を知っているだけでは、人の目を引き、情報を正しく伝える印刷物は作れません。DTPデザイナーは、印刷物の目的や読み手の立場を考えながら、デザインやレイアウトを組み立てていく専門的な役割を担っています。

デザイナーの業務の核となるのはレイアウト設計です。レイアウトとは、文字や写真、イラストなどをどこに配置するかを決める作業を指します。例えばチラシであれば、商品名や価格といった強調したい要素を目立つ位置に置き、補足的な情報は控えめにまとめるといった工夫が必要です。雑誌やパンフレットなど複数ページにわたる印刷物の場合は、全体を通して統一感を持たせ、ページをめくったときに自然に読み進められるように調整します。このようにレイアウトは単なる配置ではなく、情報をどう伝えるかという設計の考え方なのです。

色彩設計も欠かせない業務の一つです。色は感情や印象に大きな影響を与えます。赤やオレンジは活発さを表現し、青や緑は落ち着きや信頼感を与えるといった心理効果があります。デザイナーは印刷物の目的に合わせて色を選び、調和の取れた配色を組み立てます。加えて、印刷ではCMYKのインクで再現するため、画面上のRGBと仕上がりが異なる場合があります。デザイナーはこの違いを理解し、実際の紙面で意図した色が表現されるように調整を行います。

文字の扱いもDTPデザイナーにとって大切な要素です。文字は単に情報を伝えるだけでなく、雰囲気をつくる役割を果たします。明朝体は落ち着きや信頼感を与え、本文に適しています。ゴシック体は力強さを感じさせ、見出しや強調部分に使うと効果的です。さらに装飾的な書体や手書き風のフォントを取り入れると個性を表現できます。どのフォントをどの場面で使うかを判断するのはデザイナーの感性と経験であり、これが印刷物の完成度を大きく左右します。

また、デザイナーは情報に優先順位をつけ、視覚的な階層を作る工夫も行います。これは、文字サイズや色、配置を調整し、読み手が自然と大事な情報から目に入るように導く技術です。新聞の大見出しと本文、チラシのキャッチコピーと詳細説明といった構造はその代表例です。このように視線を誘導する仕組みがあることで、限られた時間でも伝えたい情報を効果的に届けられます。

ブランドイメージを維持することもDTPデザイナーの役割です。企業のパンフレットや商品カタログでは、ロゴの配置、色使い、写真の雰囲気などを統一しなければなりません。デザインに一貫性がないと信頼感を損ない、読み手に違和感を与えてしまいます。そのためデザイナーは全体を俯瞰しながら細部を調整し、統一感を保ちながら仕上げます。

さらに、印刷物はデータの完成だけでなく、実際に紙に印刷された仕上がりが評価されます。そのためデザイナーは紙の質感や厚さ、光沢感も考慮します。光沢紙では鮮やかな色が映え、マット紙では落ち着いた雰囲気を演出できます。同じ色でも紙質によって見え方は異なるため、仕上がりを想定した提案ができることもデザイナーの大切な仕事です。

加えて、DTPデザイナーの仕事には関係者とのやり取りも含まれます。クライアントの要望をヒアリングし、それを形にするデザインを提案し、修正を繰り返して完成度を高めます。印刷会社との間では入稿データの形式や印刷条件を確認し、トラブルが起きないように準備します。このように、コミュニケーション能力や調整力も求められるのです。

このようにDTPデザイナーは、レイアウトや色彩、フォント選びから紙質や印刷所とのやり取りまで、幅広い知識と感性を駆使して印刷物を仕上げています。ソフトを使えるだけでは不十分で、目的に合わせて情報をどう伝えるかを考え抜く力が求められるのです。私たちが手に取る印刷物が見やすく美しく感じられる背景には、デザイナーの細やかな工夫と努力があると知ることで、その価値をより深く理解できるでしょう。

DTPオペレーターが行う印刷データの作成作業と技術的なポイント

DTPの制作現場で欠かせない存在がDTPオペレーターです。デザイナーがレイアウトや配色を考え、全体のイメージを作り上げるのに対して、オペレーターはそのデザインを実際に印刷できるデータへと仕上げる役割を担います。見た目の美しさだけではなく、印刷所で正しく再現されるための技術的な処理を行うのが大きな特徴です。印刷物を完成させるための最後の砦ともいえる存在であり、正確な知識と丁寧な確認が求められます。

オペレーターの基本業務の一つが入稿用データの調整です。デザインが完成しても、そのままでは印刷で不具合が起きることがあります。例えばフォントがアウトライン化されていないと、印刷所の環境によって別の文字に置き換わる恐れがあります。画像の解像度が不足している場合は、印刷時にぼやけて見えることもあります。オペレーターはフォントをアウトライン化し、解像度を適切に確認し、データを印刷に適した形に整えます。最終的にはPDF形式にまとめることが一般的で、これによりレイアウトの崩れや文字化けを防げます。

色の扱いも重要です。パソコン画面で表示される色はRGBですが、印刷はCMYKで再現されます。この違いを理解していなければ、仕上がりが想定と異なる色になることがあります。オペレーターはデータを必ずCMYKに変換し、色校正を行って確認する場合もあります。こうした調整を丁寧に行うことで、クライアントやデザイナーが意図した通りの印刷物が完成するのです。

さらに、印刷特有の要素である「トンボ」や「塗り足し」の設定も欠かせません。印刷物は断裁して仕上げるため、仕上がりサイズよりも大きめにデータを作り、断裁時に白い隙間が出ないようにします。これを塗り足しと呼びます。また、断裁の目安となるトンボを付けることも必要です。こうした設定が不足すると、端に余白が出たりレイアウトがずれたりする可能性があります。見落としやすい作業ですが、印刷品質に直結する大切な部分です。

オペレーターは画像や図版の管理にも気を配ります。高解像度の画像を正しく配置することはもちろん、リンク切れがないかを必ず確認します。もしデザイン内で参照している画像ファイルが欠けていると、印刷所で真っ白な状態で刷られてしまうこともあります。InDesignにはリンク管理機能があり、これを使ってデータをまとめる「パッケージ化」を行うのもオペレーターの仕事です。

印刷物の仕上がりに合わせた調整も必要です。例えばA4のパンフレットを二つ折りにする場合、折り目を考慮してデータを作らなければなりません。製本や加工を行う場合も、断裁や綴じのズレを見越してレイアウトを調整する必要があります。これらは印刷所の実際の流れを理解していなければできないため、オペレーターの経験が大きく活かされる部分です。

データ容量の調整も見逃せません。解像度が高すぎるとファイルが重くなり、処理に時間がかかります。逆に軽すぎると画質が粗くなってしまいます。オペレーターは効率と品質のバランスを見極めながら最適な状態に仕上げます。

DTPオペレーターはデザインと印刷をつなぐ橋渡し役ともいえます。デザイナーの意図を理解し、それを印刷で正確に再現するために、専門的な知識と細やかな配慮を発揮するのです。印刷所とのやり取りも大切な業務であり、入稿データの不備がないか確認し、指摘があれば迅速に対応します。クライアントと印刷所の間で調整役を果たすことも多く、スムーズな進行に欠かせない存在です。

このようにDTPオペレーターの仕事は、目立つ部分ではありませんが、印刷物の品質を支える重要な役割を担っています。デザイナーが生み出したアイデアを確実に印刷可能な形に仕上げることで、初めて完成品が世に送り出されます。細かな確認や丁寧な調整を重ねる姿勢が、クライアントや読み手に満足を与える結果につながるのです。DTPオペレーターはまさに、印刷物制作を裏から支える縁の下の力持ちといえるでしょう。

DTPで活用される代表的なソフトウェアや便利な機能

DTPの作業を支える大きな要素は専用のソフトウェアです。パソコンに導入されたソフトを活用することで、文字や写真、イラストを自在に扱い、印刷物として完成させることができます。ここでは代表的なソフトとその便利な機能を、実際の作業の流れに沿って紹介します。名前を聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、それぞれ役割が明確で、使い分けることで効率的に作業を進められます。

まず「Adobe InDesign」はページレイアウトに特化したソフトです。雑誌やカタログ、パンフレットなどページ数の多い印刷物の制作に適しており、ページ番号を自動で付けたり段組みを整えたりと、大量のページを一括で管理できる機能があります。例えば100ページを超える冊子でも、修正や更新を一度に反映できるため、制作の負担を大きく減らせます。

次に「Adobe Illustrator」です。これはロゴやポスター、名刺の制作などに広く使われ、ベクターデータを扱えるのが特徴です。ベクターデータは拡大縮小をしても画質が劣化せず、名刺の小さな文字から大判ポスターや看板まで同じ品質で利用できます。図形を自由に組み合わせて複雑なデザインを作れるため、デザイン表現の幅を広げられるソフトです。

そして「Adobe Photoshop」は写真や画像加工に欠かせません。明るさや色味の調整、不要な部分の修正などを直感的に行えるため、チラシやパンフレットに使用する写真をより魅力的に仕上げられます。例えば暗く写ってしまった商品写真を鮮やかに整えたり、人物の写真から影や小さな傷を自然に修正したりすることで、完成度の高い印刷物に仕上げられます。

これら三つのソフトは併用することで効果を発揮します。パンフレット制作を例にすると、ロゴはIllustratorで作り、写真はPhotoshopで加工し、それらをInDesignでページ全体に配置する流れです。それぞれの特性を理解して使い分けることが、DTPの基本的なワークフローといえます。

さらに各ソフトには便利な機能が備わっています。InDesignには「マスターページ」という機能があり、共通のレイアウトを複数ページに反映でき、統一感を保てます。Illustratorの「パスファインダー」は図形を組み合わせたり切り抜いたりでき、複雑な形を簡単に作り出せます。Photoshopの「レイヤー機能」は写真や文字を重ねて管理できるため、修正や調整が容易になります。これらを活用すれば作業効率が向上し、柔軟な表現も可能になります。

また、これらのソフトは連携性も高く、Illustratorで作成したロゴをInDesignに配置したり、Photoshopで加工した写真をIllustratorのデザインに組み込んだりと、異なるソフト間でもデータをスムーズに扱えます。これにより作業が途切れることなく進み、質の高い印刷物を効率よく制作できるのです。

初心者が学ぶ際には、まず自分が作りたい印刷物に合ったソフトから始めるのがおすすめです。ポスターや名刺ならIllustrator、写真を中心に使うチラシならPhotoshop、冊子やパンフレットならInDesignといった具合に目的に合わせて選び、徐々に複数のソフトを組み合わせると、自然にプロと同じ流れを体験できます。

このように、DTPを支えているのはパソコンだけでなく、専用ソフトとその多彩な機能です。ソフトごとの特性を理解して組み合わせて活用することで、表現の幅が広がり、効率的で完成度の高い印刷物を作ることができるのです。

DTPによって印刷物制作が一人でも可能になったメリットと作業効率の向上

DTPが普及する以前、印刷物の制作は複数の専門職が分担して進めるのが当たり前でした。文章は写植オペレーターが打ち込み、写真は専門の技術者が処理し、版下制作者がそれらを一つにまとめ、製版担当が印刷用の版を作るという流れです。この体制は品質面では優れていましたが、時間もコストもかかり、修正にも大きな手間が必要でした。小さな文字の間違いを直すだけでも、全体をやり直す必要があったのです。

その状況を大きく変えたのがDTPの登場です。DTPの最大の特徴は、パソコン一台とソフトがあれば、一人でも印刷物のデザインからデータ制作までを行える点です。ポスターを例にすると、文章入力、写真加工、レイアウト設計、最終データの作成までを一人で進められるため、制作期間を大幅に短縮できます。これにより、小規模な会社や個人事業主でも外注せずに印刷物を用意できるようになりました。

DTPの大きな利点のひとつは修正が容易になったことです。以前のように全工程をやり直す必要はなく、文字を訂正するだけなら数クリックで反映できます。写真の差し替えもドラッグ操作で可能で、クライアントからの要望に素早く対応できます。柔軟に修正できる点は、信頼を得るうえでも大きな魅力です。

作業効率の面でもDTPは画期的です。InDesignを使えばページ番号を自動で付けたり、共通部分をまとめて修正できたりするため、大量のページを扱う冊子制作も効率的に進みます。Illustratorで作ったロゴは拡大縮小しても画質が落ちず、Photoshopで加工した写真はそのままレイアウトに組み込めます。これらを連携させることで作業がスムーズにつながり、効率と品質の両立が可能です。

DTPは印刷業界だけでなく社会全体にも影響を与えました。以前は印刷会社に依頼しなければ作れなかった名刺やチラシも、今では個人や小規模な事業者が自分で制作できます。テンプレートを活用すれば専門知識がなくても見栄えの良いものを作れるため、起業やイベント告知などで活用する人も増えています。印刷物は特別なものではなく、誰にとっても身近な存在へと変化しました。

コスト削減もDTPのメリットです。分業体制ではそれぞれの専門職に依頼するため費用がかさみましたが、DTPなら一人で完結できるため外注コストを抑えられます。もちろん印刷所への入稿にはルールや知識が必要ですが、効率化とコスト削減を両立できる点は企業にとって大きな利点です。

さらにデザインの自由度も高まりました。フォントや色、レイアウトを画面上で試しながら複数のデザインを比較できるため、より良いアイデアを短時間で形にできます。以前は試作を繰り返すたびに費用が発生しましたが、今はその制約がなくなり、表現の幅が大きく広がりました。

教育の場でもDTPは導入されています。専門学校や大学ではソフトを使った授業が行われ、学生は実際に冊子やポスターを制作する経験を積んでいます。現場で通用するスキルを学べるようになったことで、業界全体のレベルアップにもつながっています。

DTPの普及によって一人で制作が可能になったとはいえ、印刷所への入稿ではルールを守る必要があり、印刷会社やオペレーターとの連携は欠かせません。しかし、制作者自身が一通りの作業を理解していることは、やり取りを円滑にし、仕上がりの精度を高めることにつながります。

このようにDTPは、印刷物制作を効率的にし、コストを抑えながらもデザインの幅を広げました。誰でも短期間で高品質な印刷物を作れるようになり、印刷の世界は大きく広がっています。

DTPにおけるデータ入稿や印刷会社とのやり取りで知っておきたい注意点

DTPで制作したデータは、最終的に印刷会社へ入稿することで印刷物として完成します。しかし、データに不備があると印刷所でエラーが発生したり、仕上がりが意図と違ってしまったりすることがあります。そのため、入稿には特有のルールや注意点があり、これを理解しておくことは非常に大切です。ここではデータを準備する際や印刷会社とやり取りをするときに意識したいポイントを整理してみましょう。

まず押さえておきたいのは、印刷所ごとに定められた入稿ルールを確認することです。用紙サイズ、仕上がり寸法、データ形式、解像度、カラーモードなどの条件は微妙に異なります。多くの印刷所ではPDF/X形式での入稿を推奨しており、文字化けやレイアウト崩れを防ぐためにアウトライン化や画像の埋め込みを求めるケースもあります。必ずガイドラインを確認し、それに従ってデータを整えることがトラブル防止につながります。

解像度の確認も欠かせません。一般的に印刷では300dpi程度が推奨されます。これより低いと仕上がりが粗く見えてしまうことがあります。ウェブ用の72dpi画像をそのまま使うと不鮮明になるため、印刷に適した高解像度の画像を使用し、リンク切れがないようにパッケージ化してまとめておくと安心です。

カラーモードも仕上がりを左右します。パソコンの画面はRGBで色を表現しますが、印刷はCMYKで再現されます。RGBのまま入稿すると色が変わってしまうため、必ずCMYKに変換する必要があります。可能であれば色校正を行い、実際の印刷でどう再現されるかを確認しておくとクライアントとの認識のずれを防げます。

塗り足しとトンボの設定も忘れてはいけません。印刷物は断裁して仕上げるため、仕上がりサイズより外側に3mm程度の塗り足しを設ける必要があります。これを怠ると断裁の際に白い隙間が出ることがあります。トンボも断裁の基準として不可欠ですので、正しく配置されているか確認しておきましょう。

フォントに関する注意点も重要です。入稿時に使用したフォントが印刷所にない場合、代替フォントに置き換えられてレイアウトが崩れる恐れがあります。そのため、文字はアウトライン化するのが基本です。ただし、修正が必要になる可能性を考えて、アウトライン化前のデータを別に保存しておくのが安全です。

さらに印刷所とのやり取りでは、用紙や加工の仕様についてもしっかり共有しておく必要があります。紙の種類や厚み、光沢の有無、特殊加工の有無は仕上がりに大きな影響を与えます。特に大部数や特殊加工を伴う印刷では通常より時間がかかるため、余裕を持ったスケジュールで進めることが求められます。

入稿後の確認体制も意識しておきたい点です。印刷所によってはプリフライトチェックを行い、不備があれば連絡してくれる場合があります。その際に迅速に対応できるよう、予備データを準備しておいたり修正方法を把握しておいたりすると安心です。初めて依頼する場合や重要な案件では、試し刷りを依頼して仕上がりを確認するのも効果的です。

このように、DTPにおける入稿作業は単純にデータを送ればよいものではありません。印刷所の規定に沿ったデータ作成、解像度やカラーモードの調整、塗り足しやトンボの設定、フォント処理などを丁寧に確認することが、品質の高い印刷物を仕上げるために欠かせない要素です。そして印刷所とのやり取りを丁寧に行うことでトラブルを防ぎ、安心して印刷物を完成させることができるのです。

DTPスキルを身につけることで得られるキャリアの広がりと仕事の可能性

DTPは印刷物をパソコンで制作する技術ですが、このスキルを習得することでキャリアの選択肢は大きく広がります。印刷業界はもちろん、出版、広告、広報、さらにはWeb分野や教育の現場まで応用できるため、学んだ技術をどの方向に活かすかによって働き方の可能性は無限に広がります。

まず直接的に関わるのは印刷業界です。チラシやポスター、パンフレット、雑誌や書籍など、印刷物の制作には必ずDTPが関わります。印刷会社やデザイン事務所では、DTPオペレーターとしてデータを仕上げる役割や、DTPデザイナーとしてクライアントの要望を形にする役割があります。これらは完成品の品質を左右する重要な仕事であり、専門知識を持つ人材は常に求められています。

出版分野でもDTPスキルは不可欠です。雑誌や書籍は文字と画像を組み合わせて構成されるため、効率的にレイアウトを整える技術が必要です。特にInDesignを使ったページ組版のスキルは出版業界で評価が高く、就職や転職の際に強みとなります。さらに電子書籍が普及したことで、紙媒体とデジタルの両方を扱える人材は需要が増しています。

広告や広報の分野でもDTPスキルは活かせます。企業のリーフレットや会社案内、商品カタログなどの制作を社内で完結できるため、外注コストを抑えつつスピード感を持った制作が可能になります。またIllustratorやPhotoshopを使えばWeb用のバナーやSNS広告も制作できるため、紙とデジタルを行き来できる人材として高く評価されます。

DTPスキルはフリーランスとして働く道も開きます。自宅で全国のクライアントから仕事を請け負うことができ、名刺やチラシ、冊子の組版など多様な案件に携われます。クラウドソーシングを通じて案件を獲得することもでき、得意分野を活かしながら自由な働き方を実現できます。

教育や研修の場でもDTPの知識は役立ちます。専門学校や職業訓練校ではDTPを教える講師の需要があり、実務経験を積んだ人材が次世代へ技術を伝える役割を担っています。さらに企業の研修で社内デザイン担当者を育成するなど、教育分野での活躍の場もあります。

また、他分野と組み合わせることでキャリアの幅はさらに広がります。WebデザインとDTPを掛け合わせれば、オンラインとオフラインを組み合わせたプロモーションを担当できます。商品企画やイベント運営に関わる場合も、自分で販促資料や広告をデザインできることで業務の幅が広がります。こうした複合的なスキルを持つ人材は、今後ますます需要が高まるでしょう。

このようにDTPスキルは単なる技術ではなく、自分のキャリアを広げる大きな力になります。印刷や出版の専門職としての道、企業の広告・広報での活躍、フリーランスとしての独立、教育の場での指導など、多様な選択肢を得ることができます。学んだ知識をどう活かすかによって、働き方を自由にデザインできるのです。

DTPを学ぶことは、単に印刷物を作れるようになるだけでなく、自分らしいキャリアを築くための大きな一歩になります。スキルを武器にして新しい分野へ挑戦することで、より柔軟で豊かな働き方を実現できるのです。

DTPの全体像を振り返りデザイナーやオペレーターの役割を再確認

ここまでDTPについて幅広く解説してきましたが、最後に全体を振り返り、デザイナーとオペレーターの役割を整理して学びをまとめていきます。DTPとは、パソコンと専用ソフトを使って印刷物を制作する仕組みであり、かつて分業で行われていた工程を一人でも担えるようにした大きな革新でした。文章入力から画像加工、レイアウト設計、入稿用データの作成までを一貫して行えることで、印刷業界の流れを根本から変えただけでなく、個人や小規模事業者でも印刷物を自分で作れる時代を切り開いたのです。

DTPデザイナーの役割は、印刷物の見た目や印象をデザインすることです。フォントや配色、レイアウトの調整、写真やイラストの選定を行い、読み手にとってわかりやすく、かつ魅力的な表現を作り出します。デザイナーの感性によって、情報は単なる文字や画像から訴求力のある広告や印象に残る冊子へと変わります。

一方でDTPオペレーターは、デザインを印刷所で正確に再現できるように調整する役割を担います。フォントのアウトライン化、画像解像度の確認、RGBからCMYKへの変換、塗り足しやトンボの設定など、技術的な作業を通じて印刷可能なデータを仕上げます。オペレーターの丁寧な処理があってこそ、デザイナーの意図した仕上がりが実現するのです。

DTPの大きな特徴は効率性と柔軟性です。修正は画面上で簡単に行え、短時間で調整や差し替えができます。従来のように全体をやり直す必要はなく、クライアントの要望にもスピーディーに対応できます。ただし、印刷所に入稿する際にはルールや基準を守らなければならず、基本知識を持って作業に臨むことが欠かせません。

また、DTPは印刷業界だけでなく、出版や広告、広報、さらには教育やWebデザインなど、幅広い分野で活用できます。社内で広告や販促物を制作すればコスト削減や制作スピードの向上につながり、フリーランスとして活動すれば働き方の自由度を高められます。教育の現場では、DTPを教える講師としてスキルを次世代に伝える道もあり、学んだ知識は多方面に応用可能です。

DTPを学ぶ際には、単にソフトを操作できるようになるだけでなく、印刷物の品質を支えるための考え方も身につけることが大切です。色の扱い、レイアウトの調整、画像解像度の確認など、細かな要素を積み重ねていく姿勢が、最終的に高品質な印刷物につながります。こうした意識を持って作業に取り組むことが、クライアントや読者からの信頼を得るための基盤となります。

今後、デジタル化が進んでも紙媒体の価値は残り続けます。手に取れる安心感や信頼性、デザインによる表現力は、デジタルだけでは補えない魅力です。DTPデザイナーとオペレーターがそれぞれの役割を理解し、協力して制作を進めることで、今後も高品質な印刷物を生み出すことができるでしょう。

DTPは単なる制作技術ではなく、印刷物を通じて情報をわかりやすく、魅力的に届けるための手段です。全体像を理解し、役割を再確認することで、その価値を最大限に活かすことができます。学んだ知識をどう実践に結びつけるかが、印刷物制作の成果を大きく左右するのです。

まとめ

DTPは、パソコンと専用ソフトを使って印刷物を制作する仕組みであり、従来の分業制を大きく変えた存在です。以前は写植、版下、製版など多くの専門職が関わっていた工程を、一人でも担えるようにしたことで、印刷業界だけでなく社会全体に大きな影響を与えました。

記事を通して見てきたように、DTPはまず印刷物制作の流れを根本から変革しました。デザイナーが持つ表現力とオペレーターが持つ技術力が組み合わさることで、質の高い印刷物を短期間で仕上げられるようになったのです。修正や調整も容易になり、クライアントの要望に柔軟に応えられるようになった点は、効率面と信頼性の両面で大きなメリットといえるでしょう。

また、DTPソフトの進化によって制作の幅は大きく広がりました。InDesignでの冊子制作、Illustratorでのロゴやポスター制作、Photoshopでの画像加工など、それぞれの特性を活かして組み合わせることで、高度で多様なデザイン表現が可能になりました。データ入稿や印刷所とのやり取りにおいても、解像度やカラーモード、塗り足しやフォント処理などを理解して適切に対応することで、トラブルを防ぎ安定した仕上がりを実現できます。

さらに、DTPはキャリアの選択肢を広げるスキルでもあります。印刷会社や出版社で専門職として働く道だけでなく、企業の広告や広報を担当したり、フリーランスとして活動したり、教育分野で次世代に知識を伝えたりと、多様な働き方につながります。Webデザインや商品企画など他分野と組み合わせることで、新しい領域で活躍するチャンスも増えていきます。

そして、今後デジタル化が進んでも、紙媒体には独自の価値があります。手に取れる安心感や、印刷物ならではの質感や存在感は、オンラインでは得られない体験を提供します。そのためDTPの知識や技術は今後も求められ続け、デザイナーやオペレーターが果たす役割はますます重要になります。

DTPを学ぶことは単なる技術習得にとどまらず、印刷物を通して人に伝える力を高め、自分のキャリアを広げる大きな一歩になります。ソフトを扱うスキルだけでなく、印刷物制作全体の流れを理解し、丁寧に取り組む姿勢を身につけることで、読者やクライアントに信頼される仕事を実現できるのです。

よくある質問Q&A

-

DTPとはどのような意味ですか?

-

DTPは「Desktop Publishing」の略で、パソコンと専用ソフトを使って印刷物を制作することを指します。従来は分業で行われていた印刷工程を一人で進められるようになった大きな変化です。

-

DTPデザイナーとDTPオペレーターの違いは何ですか?

-

デザイナーは印刷物の見た目や印象を作り、フォントや配色、レイアウトを工夫します。オペレーターはそのデザインを印刷可能なデータに整え、技術的な処理を担当します。

-

DTPでよく使われるソフトは何ですか?

-

代表的なソフトはInDesign、Illustrator、Photoshopの3つです。用途に応じて使い分けることで効率的に作業が進められます。

-

InDesignはどんな場面で使われますか?

-

InDesignはページ物に強く、雑誌やカタログ、パンフレットなど複数ページにわたる印刷物の制作に適しています。

-

Illustratorはどんな特徴がありますか?

-

Illustratorはベクターデータを扱うため、拡大縮小しても画質が落ちない点が特徴です。ロゴやポスター、名刺などの制作に広く活用されています。

-

Photoshopの役割は何ですか?

-

Photoshopは写真や画像の加工に特化しており、色補正や不要部分の修正、合成などを直感的に行うことができます。

-

DTPで制作したデータを印刷所に入稿するときの注意点は?

-

解像度を300dpiに保つこと、カラーモードをCMYKに変換すること、塗り足しやトンボを正しく設定すること、フォントをアウトライン化することが大切です。

-

RGBとCMYKの違いは何ですか?

-

RGBはディスプレイ用の色表現で、CMYKは印刷用の色表現です。印刷ではCMYKが使われるため、RGBのまま入稿すると色が変わってしまいます。

-

塗り足しとは何ですか?

-

印刷物を断裁したときに白い隙間が出ないよう、仕上がりサイズより外側に余分に作る領域のことです。通常は3mm程度が必要です。

-

フォントはなぜアウトライン化が必要なのですか?

-

印刷所に同じフォントがないと代替フォントに置き換わり、レイアウトが崩れる恐れがあります。アウトライン化はこれを防ぐために行います。

-

DTPのメリットは何ですか?

-

効率的に印刷物を制作できること、修正が容易で柔軟に対応できること、外注コストを削減できることが大きな利点です。

-

DTPスキルを学ぶとどんな仕事に就けますか?

-

印刷会社や出版社、デザイン事務所、広告代理店などで活躍できます。また、フリーランスや教育分野で講師として働く道も開けます。

-

DTPは個人でも学べますか?

-

はい。書籍やオンライン講座、専門学校を通じて学ぶことができます。ソフトの基本操作から始めれば、独学でも十分に習得可能です。

-

フリーランスとしてDTPの仕事は可能ですか?

-

可能です。名刺やチラシのデザイン、冊子の組版などを在宅で請け負うことができ、クラウドソーシングを利用すれば全国から仕事を受けられます。

-

DTPとWebデザインは関係がありますか?

-

直接は異なる分野ですが、IllustratorやPhotoshopの知識はWebデザインでも役立ちます。両方を扱える人材は特に重宝されます。

-

DTPを学ぶのに必要なパソコン環境は?

-

ある程度の処理性能を持つパソコンと、Adobeのソフトを快適に動かせる環境が必要です。特に画像処理を行う場合はメモリ容量が重要です。

-

DTPで作成したデータはどんな形式で保存しますか?

-

印刷所に入稿する場合はPDF/X形式が一般的です。レイアウト崩れや文字化けを防ぐため、フォントや画像を埋め込んで保存します。

-

DTPを学ぶことでキャリアの幅は広がりますか?

-

はい。印刷や出版だけでなく、広告、広報、教育、Web分野など幅広い分野に応用できるため、キャリア形成に大きく役立ちます。

-

DTPはデジタル化が進んでも必要とされますか?

-

必要とされ続けます。デジタル化が進んでも、紙媒体の安心感や質感はなくならず、印刷物を支える技術としてDTPの需要は今後も続きます。

-

DTPを学び始める際にまずやるべきことは何ですか?

-

自分が作りたい印刷物を決め、対応するソフトから学び始めるのがおすすめです。ポスターならIllustrator、冊子ならInDesignといった形で進めると効率的です。