証券印刷物とは?金銭や信用を守る!商品券、株券、カード類の仕組みと安全性をわかりやすく解説

2025.10.17

証券印刷物とは、私たちの暮らしや経済活動を支えるために欠かせない特別な印刷物です。商品券や株券といった証券類、そしてキャッシュカードやクレジットカードなどのカード類は、どれも金銭や信用と直結しており、単なる紙やプラスチックの板ではなく「価値を可視化した存在」として扱われてきました。普段の買い物や投資、金融取引を安心して行えるのは、これらの証券印刷物に高度な技術と信頼が込められているからです。

証券印刷物には、特殊な用紙やインキ、偽造防止のためのホログラムや透かし、磁気ストライプなど、さまざまな工夫が凝らされています。これらは目に見えやすいものから専門的な検査でしか確認できないものまであり、重層的に組み合わされることで強力なセキュリティが実現されています。利用者が安心して商品券を使えたり、カードを提示して取引ができたりする背景には、こうした見えない技術が支えているのです。

また、証券印刷物を扱う印刷会社や関連企業は、社会的な責任を背負いながら厳格な体制で製造と流通を担っています。不正利用を防ぐための技術開発を続け、金融機関や行政と連携しながら、利用者が安心できる仕組みを整えているのです。利用者にとっても、暗証番号の管理や紛失防止といった日常的な注意が欠かせず、企業と利用者が協力して安全を守る姿勢が求められています。

一方で、近年は電子マネーやオンライン取引の普及が進み、紙やカードの役割が減ってきたように見えるかもしれません。しかし、デジタル化が進んだからこそ「形ある証券印刷物の安心感」が再評価されています。通信障害やシステム不具合に左右されず手元で確かめられる物理的な証券印刷物は、デジタル社会の中でも「最後の砦」として存在価値を持ち続けています。さらに、贈答用の商品券や特別感を演出するカードは、人と人との関わりを彩る文化的な役割も担っています。

証券印刷物の形は時代とともに変化し、今後は環境配慮やデジタル技術との融合も進んでいくでしょう。それでも根本にあるのは「信用と安心を守る」という普遍的な役割です。高度な技術と社会的責任に支えられた証券印刷物は、これからも私たちの生活や経済を裏側で支え続ける存在であり、形を変えながら未来に受け継がれていくのです。

- 証券印刷物とは何か商品券や株券やカード類に共通する役割と金銭や信用との関係

- 証券印刷物に含まれる商品券の仕組みと使い方や金銭と同じ価値を持つ理由をわかりやすく解説

- 証券印刷物の代表である株券の役割と企業の信用や投資との関係について

- 証券印刷物に含まれるカード類キャッシュカードやクレジットカードが果たす役割

- 証券印刷物に使われる特殊な用紙やインキが金銭や信用を守る仕組み

- 証券印刷物で施される偽造防止技術ホログラムや透かし印刷や磁気ストライプについて

- 証券印刷物の製造や流通に関わる印刷会社や関連企業の役割と社会的責任について

- 証券印刷物とデジタル技術の関係、電子マネーやオンライン取引の普及と印刷物の価値

- 証券印刷物を安全に扱うために利用者や企業が日常的に注意すべき点

- 証券印刷物の将来に向けた課題と今後も求められる安全性や信頼性の役割

- まとめ

- よくある質問Q&A

証券印刷物とは何か商品券や株券やカード類に共通する役割と金銭や信用との関係

証券印刷物という言葉を耳にする機会は、一般的な生活の中ではあまり多くないかもしれません。しかし、実際には日常生活のさまざまな場面で関わっており、知らず知らずのうちに手に取っていることが少なくありません。証券印刷物とは、簡単に言えば金銭や信用と深い結びつきを持つ印刷物の総称であり、大きく分けると商品券や株券などの「証券類」と、キャッシュカードやクレジットカードといった「カード類」に分けられます。これらはいずれも金銭の価値を持ち、あるいは金銭と交換可能であったり、取引を支える道具として機能するため、高度な印刷技術によって安全性が確保されています。

まず証券印刷物が持つ特徴として挙げられるのは、単なる紙やカードにとどまらず、そこに付与された信用や価値そのものが社会的に大きな役割を果たしている点です。たとえば商品券は、指定された店舗で現金と同じように使うことができます。見た目は一枚の紙ですが、そこには「この金額分の商品やサービスと交換できる」という信用が付与されており、その信用を守るために特殊な印刷や加工が欠かせません。同じように株券は、企業の持ち分を示す証明としての役割を持ち、所有者にとっては経済的な価値や投資の証明となります。さらにキャッシュカードやクレジットカードも、口座や信用と直結し、持つ人の資金にアクセスできる仕組みを備えています。これらが偽造されたり不正利用されたりすれば、金銭的な損失や信用の失墜につながるため、印刷物でありながら非常に高度な保護が求められるのです。

証券印刷物は一見するとただの紙やカードのように思えるかもしれませんが、その裏には高度な技術や多層的な安全設計が隠されています。特殊な用紙やインキを使うことで偽造を防ぎ、目には見えにくい工夫を随所に盛り込むことで、不正に複製することを難しくしています。こうした工夫は単にメーカーや印刷会社の努力によって生まれるだけでなく、長い歴史の中で偽造とのいたちごっこを繰り返しながら磨かれてきた結果でもあります。技術が進化すれば偽造の手口も巧妙になり、それに対応するために新しい偽造防止の仕組みが導入される、という繰り返しによって現在のような堅固な仕組みが確立されているのです。

証券印刷物の役割を理解するためには、金銭や信用という目に見えない価値を形にして守る存在であることを意識する必要があります。現金そのものも特殊な印刷技術によって守られていますが、商品券や株券、カード類も同じように「金銭の代わりとなる存在」として社会に流通しています。日々の買い物で商品券を使うときや、クレジットカードで支払いを済ませるとき、そこにあるのは単なる紙やプラスチックではなく、制度と技術が支える安心感です。この安心感があるからこそ、利用者は安心してそれを受け取り、使用できるのです。

さらに証券印刷物は、個人だけでなく社会全体の信頼関係を成り立たせる仕組みのひとつでもあります。例えば企業が発行する株券は、その企業の経済活動への信頼を示す証明書となります。株券が印刷物として確実に保護されているからこそ、投資家は安心して取引ができ、企業も資金を集めることが可能になるのです。同様に、銀行が発行するキャッシュカードやクレジットカードも、金融システム全体を支える基盤となっています。これらがもし簡単に偽造されるようであれば、消費者は安心して利用できなくなり、経済活動そのものに大きな影響が及びます。つまり証券印刷物は、私たちが安全に経済活動を行うための目に見えない支柱であるとも言えるでしょう。

日常生活の中では、証券印刷物を意識せずに利用していることが多いかもしれません。商品券を贈り物として受け取るときや、株券を通じて投資を行うとき、さらにはATMでキャッシュカードを使うときやコンビニでクレジットカードを差し込むときなど、私たちは常に証券印刷物と関わっています。それらが安全であると信じられるのは、長年にわたって偽造防止技術が発展し、利用者を守るための工夫が続けられているからです。印刷物という形をとりながらも、そこには高度なセキュリティが組み込まれており、その存在がなければ安心して経済を営むことはできません。

また、証券印刷物は「形のある信頼」としての役割も果たしています。現金や電子マネーのように直接の価値を示すものではなくても、商品券や株券は「ここに信用がある」ということを可視化する役割を担っています。たとえば贈答用に商品券を渡すとき、受け取る側はその券が本物であることを信頼し、後日店舗で安心して使うことができます。これもまた、印刷技術によって偽造が防がれているからこそ成立する光景です。もし印刷技術が脆弱であれば、偽造品が出回り、信用はたちまち失われてしまうでしょう。こうしたリスクを未然に防ぐことが、証券印刷物の最大の使命だと言えます。

証券印刷物が果たす役割を考えるとき、単なる金銭の代替物以上の価値があることが見えてきます。それは経済を支える安心の仕組みであり、社会全体の信頼をつなぐ橋渡しでもあります。商品券や株券、カード類はいずれも、その背後にある信用を形として見えるものにした存在であり、それを安全に保つために印刷技術は進化し続けてきました。つまり証券印刷物とは、私たちが普段の生活を安心して営むために欠かせない仕組みのひとつであり、その価値は単なる紙やカードの表面を超えて、社会の根幹に結びついていると言えるのです。

証券印刷物に含まれる商品券の仕組みと使い方や金銭と同じ価値を持つ理由をわかりやすく解説

証券印刷物の中でも、多くの人が日常的に目にし、実際に利用する機会が多いのが商品券です。贈答品としてもらった経験がある方も多いでしょうし、百貨店やスーパー、専門店などで商品券を使って買い物をしたことがある人も少なくないでしょう。見た目は一枚の紙でありながら、そこには特定の金額分の価値が存在し、店舗やサービスと交換できる仕組みが備わっています。なぜただの紙が現金と同じように扱えるのか、その理由を知ることは、証券印刷物が持つ信用と安全性の理解につながります。

商品券は、発行する企業や団体が「この券には〇〇円分の価値がある」と保証していることによって成り立ちます。利用者はその保証を信じて受け取り、発行元と提携している店舗で現金の代わりに使用することができます。この保証の存在こそが信用を生み、商品券を単なる紙切れではなく「価値のあるもの」として社会に流通させています。つまり、商品券は発行者の信用と、それを支える印刷技術によって初めて成り立つ仕組みなのです。

商品券の仕組みをもう少し具体的に考えてみましょう。例えば百貨店が自社商品券を発行する場合、顧客は現金で商品券を購入し、それを誰かに贈ったり、自分で使ったりします。贈られた人は、その商品券を百貨店で使うことができ、買い物をした際には現金と同じように支払いに充てられます。この流れの中で、商品券は現金の代わりとして機能し、贈与や販売促進、さらには企業のマーケティングにも活用されます。このように一枚の紙が金銭と同じ役割を果たすことができるのは、発行元が確実にその価値を保証し、利用者がその信用を信じることによって成立しているのです。

しかし、商品券が社会で広く使われるためには「安心して受け取れること」が何より大切です。もし偽造が横行すれば、商品券を受け取った側が不安を抱き、利用を拒むようになってしまうでしょう。そうなると商品券の信用はたちまち失われ、発行者にとっても利用者にとってもメリットがなくなってしまいます。このような事態を防ぐために、商品券には数多くの偽造防止の工夫が施されています。特殊な用紙やインキを使うことで、一般的な印刷機やコピー機では再現できない仕上がりにしているのです。透かし模様やホログラム、特殊印刷の凹凸など、肉眼でも確認できる工夫がある一方で、見た目では分からない微細な加工も数多く組み込まれています。こうした複雑な技術の積み重ねが、商品券を安心して利用できる基盤となっているのです。

また、商品券は単なる買い物の手段にとどまらず、社会的にも重要な役割を果たしています。例えば企業が社員への福利厚生の一環として商品券を配布したり、取引先への贈答品として利用したりする場面も多く見られます。これは単に「お金を渡す」という行為よりも、形式的な丁寧さや気配りを示す手段として適しているためです。現金を直接贈ると生々しい印象を与えることもありますが、商品券であれば受け取る側も気軽に使うことができ、贈る側も誠意を伝えやすくなります。このように商品券は、ビジネスや日常生活における人と人との関係性を円滑にするツールでもあるのです。

さらに、商品券の魅力は利用シーンの広さにもあります。特定の店舗や企業が発行する自社商品券だけでなく、全国共通の商品券やギフトカードといった形で、複数の店舗で使えるものも存在します。これによって受け取った人は用途を自由に選べ、利便性が高まります。利用者が安心して選べる環境が整っていることも、商品券の社会的価値を高めているポイントのひとつです。こうした幅広い活用方法があるからこそ、商品券は日常生活に根付いた証券印刷物として位置づけられているのです。

商品券が金銭と同じ価値を持つ理由を整理すると、発行元の信用、偽造防止技術、そして社会での受容という三つの柱が支えていることがわかります。発行元が確実に価値を保証すること、技術によってその価値を守ること、利用者がそれを安心して受け入れること。この三つが揃って初めて、商品券は現金と同じように流通し、安心して使える存在となります。つまり商品券は単なる印刷物ではなく、社会的な信用と技術的な安全性が融合した証券印刷物の代表例なのです。

そして商品券の仕組みを知ることは、証券印刷物全体の理解にもつながります。なぜなら商品券は身近でありながら、その裏には金銭や信用を守るためのさまざまな工夫が隠されているからです。これを出発点として株券やカード類に目を向けると、証券印刷物がどのように私たちの生活や経済活動を支えているのかがより明確に見えてきます。安心して利用できる商品券の存在は、経済活動の円滑さを保証する一部であり、同時に社会の信用を守るための仕組みでもあるのです。

証券印刷物の代表である株券の役割と企業の信用や投資との関係について

証券印刷物の中で、特に社会的な意味が大きく、歴史的にも長い役割を果たしてきたもののひとつが株券です。現在では電子化が進み、多くの株式は電子的に管理されていますが、かつては株式を所有していることを証明するために紙の株券が必ず存在していました。株券は単なる印刷物ではなく、企業の信用を示す証明書であり、投資家にとっては資産そのものでした。この存在がどのように経済や社会と結びつき、どのように信用を形にしてきたのかを理解することは、証券印刷物の役割を深く知ることにつながります。

株券は、株式を持っている人の権利を証明するための印刷物です。株式とは企業が資金を集めるために発行する証明であり、投資家はその株式を購入することで企業の一部を所有する立場となります。株券はその「所有の証明」として存在し、投資家が株主としての権利を持つことを示す大切なものだったのです。株券を持つことによって株主総会に参加できたり、配当金を受け取れたり、企業経営に間接的に関わることが可能になったりします。つまり株券は、投資家と企業をつなぐ橋渡しであり、経済活動を広げるための基盤となっていました。

株券の役割は、単なる資産の証明だけにとどまりません。そこには企業の信用や信頼性が込められています。投資家が株を購入するのは、その企業の将来性や安定性に期待し、価値が上がることを信じるからです。株券はその信用を目に見える形で示すものであり、投資家が安心して資金を託すための大切な証明となっていました。もし株券が簡単に偽造されてしまうなら、投資家は安心して株を購入できず、企業も資金を集められなくなります。だからこそ株券には高度な偽造防止技術が導入され、確かな信用を守る仕組みが整えられてきたのです。

具体的な偽造防止の工夫としては、特殊な用紙やインキの使用、透かしや凹版印刷などが挙げられます。これらは紙幣と同じように高度な技術が使われており、一般的なコピー機や印刷機では決して再現できない仕組みになっていました。こうした安全性があるからこそ、株券は「本物である」と信頼され、投資家も安心して取引を行うことができたのです。株券の印刷には長年の技術の蓄積があり、印刷会社はその信用を守るために多大な努力を重ねてきました。証券印刷物は「ただの印刷物」ではなく、「信用そのものを守る道具」であることを、株券はまさに体現していたのです。

また、株券は社会全体の経済活動にも大きな影響を与えていました。企業が株式を発行することで資金を調達し、その資金をもとに新しい事業を始めたり、設備を整えたり、人材を採用したりすることが可能になります。そして投資家はその企業の成長に期待し、資金を提供する代わりに株券を受け取ります。この循環が社会の経済を活性化させ、発展を支えてきました。株券という印刷物は、その循環の中で「信頼の証」としての役割を果たし、投資と企業活動を支える大切な仕組みだったのです。

現在では株券の電子化が進み、紙の株券を目にする機会はほとんどなくなりました。しかし、その背景にある考え方や仕組みは今も変わっていません。電子化によって取引はより迅速かつ便利になりましたが、根本にあるのは「信用を証明する」という役割です。電子記録が株券に代わっているだけで、その信用を守るためには同じように高度なセキュリティが必要となっています。つまり株券の形は変わっても、その本質的な役割は証券印刷物が担ってきたものと同じであり、私たちが経済を営むうえで欠かせない存在であることに変わりはありません。

株券が持つ意味を振り返ると、証券印刷物がどれほど私たちの生活や社会の仕組みに深く関わっているかが見えてきます。投資家は株券を通じて企業に資金を提供し、企業はその信用をもとに活動を広げ、社会全体が豊かになっていく。そこに必要なのは「確かな信用を守ること」であり、そのために印刷技術や制度が整えられてきたのです。紙から電子へと形を変えても、その根幹は変わらず、株券は今もなお社会の信頼関係を支える存在であり続けています。

このように株券は、証券印刷物の中でも特に「信用を形にしたもの」としての意味を持っています。商品券が日常生活の買い物を便利にし、カード類が金融取引を支える一方で、株券は投資と企業活動をつなぐ役割を果たしてきました。どの証券印刷物も異なる場面で使われていますが、いずれも共通して「信用を守る」という根幹を持っているのです。株券を理解することで、証券印刷物全体が社会に果たしている役割がより鮮明になり、その存在の大切さを実感できるでしょう。

証券印刷物に含まれるカード類キャッシュカードやクレジットカードが果たす役割

証券印刷物という言葉を聞くと、まず商品券や株券のような紙の証書を思い浮かべる人が多いかもしれません。しかし、日常生活において最も身近で頻繁に使っている証券印刷物といえば、キャッシュカードやクレジットカードといったカード類です。これらのカードは一見するとただのプラスチックの板に見えますが、実際には高度な印刷技術や加工が施されており、金銭と同じ価値を持つ大切な存在となっています。日常の買い物や金融取引の場面で欠かせないカード類の役割を理解することは、証券印刷物が果たす大きな意義を知るうえでとても重要です。

まずキャッシュカードは、銀行口座にアクセスするための道具として私たちの生活に深く根付いています。ATMにキャッシュカードを差し込むことで現金を引き出したり、残高を確認したり、振り込みを行ったりすることができます。つまりキャッシュカードは、現金を直接持ち歩かなくても、自分の資産に安全にアクセスできる手段を提供しているのです。キャッシュカードがあることで金融取引は格段に便利になり、利用者は必要なときに必要なだけ資金を動かせるようになりました。このような仕組みが社会全体で広く普及しているのは、カードが持つ信用と安全性がしっかりと保証されているからです。

一方でクレジットカードは、単に口座にあるお金を引き出す道具ではなく、利用者の信用に基づいて一時的に資金を立て替える仕組みを備えています。カード会社が利用者の信用を判断し、一定の枠を設け、その範囲内で買い物やサービスの支払いを可能にしています。利用者は後日請求書を受け取り、支払いを行うことで取引が完了します。この仕組みによって、利用者は現金を持ち歩かずに買い物ができ、さらにポイント還元や分割払いなどのサービスを活用することも可能になります。クレジットカードは「信用を前提とした金融取引を簡単に行える道具」として、現代社会に欠かせない存在となっているのです。

では、こうしたカード類がなぜ証券印刷物と呼ばれるのでしょうか。その理由は、カード自体が金銭的な価値や信用と直結しているからです。キャッシュカードを失えば銀行口座に不正にアクセスされる危険があり、クレジットカードを悪用されれば多額の請求が発生する可能性があります。これらのカードは単なるプラスチックの板ではなく、そこに組み込まれた磁気ストライプやICチップ、さらには表面の印刷や加工が「信用を守る盾」として機能しているのです。印刷の段階から高度な偽造防止技術が盛り込まれており、簡単に複製できないような仕組みが作られています。

例えば、クレジットカードの表面に施されているエンボス加工(数字が浮き出している加工)やホログラムシールは、その代表的なものです。これらは視覚的にも確認しやすく、利用者が本物であることを判断する手がかりとなります。また、磁気ストライプやICチップには取引に必要な情報が安全に格納されており、機械を通じて瞬時に認証や決済が行われます。こうした仕組みが整っていることで、利用者は安心してカードを使うことができるのです。さらにカードの裏面には署名欄があり、本人以外が不正に利用することを防ぐ工夫も加えられています。このようにカード類は、多層的な安全対策によって成り立っており、それ自体が「信用の象徴」として機能しているのです。

また、カード類は単に金銭のやり取りを便利にするだけではなく、社会の経済活動全体に大きな影響を与えています。クレジットカードの利用が普及することで現金を持ち歩く必要が減り、消費が活発になりました。さらにオンラインショッピングの広がりに伴い、カード決済はインターネット取引の基盤となり、経済のデジタル化を支える存在となっています。キャッシュカードに関しても、銀行業務の効率化や顧客サービスの向上に貢献しており、ATM網の発展は都市部から地方まで幅広い地域で金融サービスを受けられる環境を整えてきました。これらはすべて、カード類が証券印刷物としての安全性を備えているからこそ成り立っているのです。

さらにカード類は、利用者にとっての安心感を提供する点でも大きな役割を持っています。財布にキャッシュカードやクレジットカードが入っているだけで、必要なときにお金を使えるという安心感があります。これは単なる利便性を超えて、生活全体の安心を支えるものとなっています。仮にカードが偽造や不正利用に弱ければ、こうした安心は失われてしまいます。だからこそ印刷会社や金融機関は、常に新しい技術を導入し、安全性を高め続けているのです。

カード類の存在は、商品券や株券と比べてもさらに身近であり、利用頻度も高いものです。そのため多くの人にとっては証券印刷物の代表的なイメージと言ってもよいでしょう。普段当たり前のように使っているカードも、実は高度な印刷技術や加工技術の結晶であり、その裏にある安全性の仕組みを知ることで、私たちが日々安心して取引を行えている理由を理解することができます。カード類はまさに、証券印刷物が私たちの生活にどれほど深く根付いているかを示す最も身近な例だと言えるでしょう。

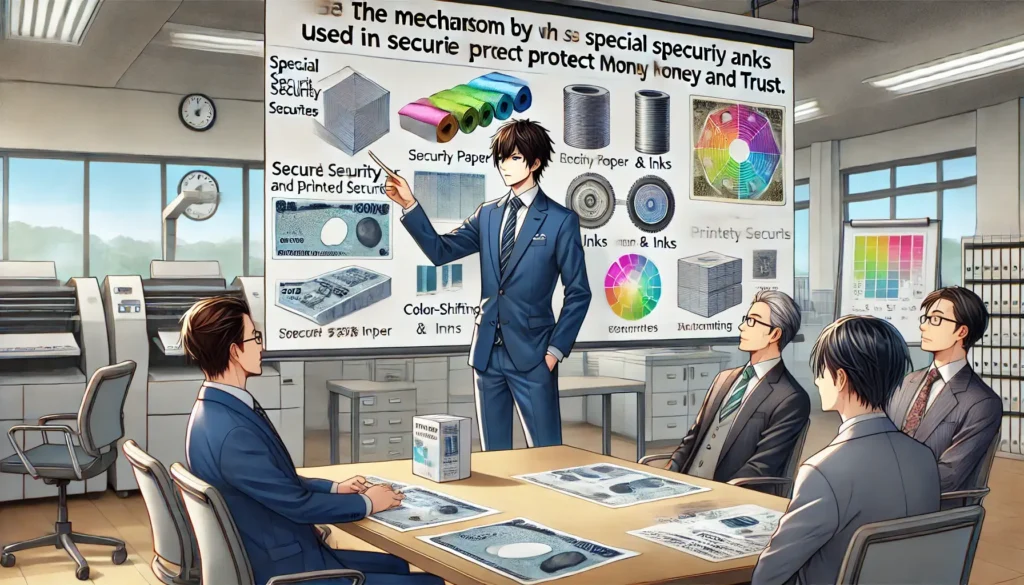

証券印刷物に使われる特殊な用紙やインキが金銭や信用を守る仕組み

証券印刷物には、商品券や株券、キャッシュカードやクレジットカードといった形の違うものがありますが、どれも共通して「信用や価値を守る」という大切な役割を持っています。その役割を支えているのが、特殊な用紙やインキを用いた高度な印刷技術です。もし一般的なコピー用紙や普通の印刷インキで作られていたとしたら、簡単に複製され、偽造品が市場に出回ってしまうでしょう。そうしたリスクを防ぐために、証券印刷物には見た目にはわかりにくい工夫がたくさん組み込まれており、利用者が安心して使える仕組みが確立されています。

まず、証券印刷物で使われる用紙について見てみましょう。紙の質や構造は偽造防止に大きな影響を与えます。例えば商品券や株券に使われる紙には、通常の紙とは異なる繊維や素材が練り込まれている場合があります。こうした繊維は特殊な光を当てると反応し、真贋を確認する手がかりとなります。さらに紙自体に透かしが入っていることも多く、光に透かして見ることで模様が浮かび上がるように設計されています。この透かしは紙の内部に織り込まれているため、コピー機やスキャナーでは再現が難しく、偽造を防ぐ強力な手段となっているのです。

次にインキについて考えてみましょう。証券印刷物には特殊なインキが数多く使われています。例えば光の角度によって色が変わる偏光インキや、紫外線を当てると発光する蛍光インキなどがあります。これらは見た目には普通のインキと大きな違いがないように見えますが、特定の環境下でその特徴を発揮し、本物であることを確認できる仕組みになっています。また、一部のインキは触ると微妙な凹凸を感じられるように印刷されており、視覚だけでなく触覚でも本物かどうかを判断できる工夫が施されています。こうしたインキの性質は、一般的な印刷環境では再現が難しく、偽造を大幅に抑止する効果を持っているのです。

さらに用紙とインキだけでなく、印刷そのものにも工夫が凝らされています。証券印刷物には凹版印刷や特殊なエンボス加工が使われることが多く、表面にわずかな凹凸を生み出すことで、見た目にも触った感覚でも違いを感じられるようになっています。このわずかな差が本物と偽物を見分ける手がかりとなり、利用者に安心感を与えています。また、印刷の際に極めて細かい模様や線を組み込むことで、複製しようとするとモアレやにじみが発生しやすくなり、不正なコピーを見破れるような設計がなされています。こうした緻密な印刷技術の積み重ねが、証券印刷物の信用を支えているのです。

カード類においても同様に、用紙やインキに代わる特殊素材や加工が取り入れられています。キャッシュカードやクレジットカードの基材には耐久性のあるプラスチックが使われ、そこに磁気ストライプやICチップが埋め込まれています。これらの部品はデータの安全性を確保する役割を果たし、不正利用を防ぐ大切な仕組みとなっています。さらに表面にはホログラムや特殊印刷が施されており、視覚的に偽造を見抜けるよう工夫されています。このように、カード類もまた印刷技術と素材の組み合わせによって信用を守っているのです。

ここで重要なのは、こうした工夫の多くが利用者にとってはあまり意識されない形で存在しているということです。商品券を受け取った人は、デザインや質感に特別な違和感を覚えることなく自然に使いますが、その裏には複数の偽造防止技術が組み込まれています。クレジットカードをレジに差し込むときも、利用者は「このカードは安全だ」と深く考えることは少ないでしょう。しかし、その安心は特殊な印刷や素材の工夫によって裏打ちされているのです。つまり証券印刷物の価値は、利用者が普段意識しないところで技術が支えているからこそ保たれていると言えます。

加えて、証券印刷物に用いられる特殊な用紙やインキは、単に偽造防止のためだけでなく、美観やブランドイメージを高める役割も果たしています。商品券やカードには企業や団体のデザインが施されており、その見た目の美しさや独自性が、受け取る人に安心感や高級感を与える効果があります。つまり特殊な素材や印刷技術は、単なるセキュリティの手段ではなく、証券印刷物の信頼性や魅力を高める要素としても機能しているのです。

このように、証券印刷物に使われる特殊な用紙やインキは、金銭や信用を守るために欠かせないものであり、社会全体の信頼関係を支える重要な要素となっています。私たちが普段安心して商品券を使えたり、カードで支払いを済ませたりできるのは、こうした技術が見えないところで働いているからです。証券印刷物は単なる印刷物ではなく、技術と信用が一体となった存在であり、その背景を知ることで私たちはより深く安心感の仕組みを理解することができるでしょう。

証券印刷物で施される偽造防止技術ホログラムや透かし印刷や磁気ストライプについて

証券印刷物は、単なる紙やカードではなく、金銭と同じように扱われる特別な存在です。だからこそ、偽造や不正利用を防ぐために高度な技術が数多く取り入れられています。もし証券印刷物が簡単に偽造できてしまえば、流通全体が混乱し、社会の信用が大きく揺らいでしまいます。そのため、商品券や株券、キャッシュカードやクレジットカードには、一般の人が気付くものから専門的な検査でしかわからないものまで、多段階の偽造防止技術が施されています。ここでは代表的な技術であるホログラム、透かし印刷、磁気ストライプについて詳しく説明していきます。

まず、ホログラムは多くの人にとっても馴染みのある偽造防止の手段です。クレジットカードの表面や商品券の一部にキラキラと光るシールのようなものが貼られているのを見たことがあるでしょう。これがホログラムです。光の当たり方によって色や模様が変わり、立体的に見えるように作られています。通常の印刷やコピーでは再現できないため、偽造を防ぐ強力な要素となっています。利用者も肉眼で確認しやすく、「本物である」という安心感を持てる点が大きな特徴です。ホログラムは見た目にわかりやすいだけでなく、製造過程自体も高度で専門的な設備が必要なため、不正に作ることが非常に困難なのです。

次に透かし印刷です。これは紙幣やパスポートなどでも使われている技術で、光に透かして見ると模様や文字が浮かび上がる仕組みです。商品券や株券などの証券類では特に多く使われており、一般の人でも真贋を確認しやすい方法のひとつです。透かしは紙を作る段階で模様を組み込むため、コピー機やスキャナーでは再現することができません。偽造しようとすれば特殊な製紙技術を再現する必要があり、非常に難易度が高いのです。この仕組みによって、誰でも簡単に「本物かどうか」を判断できる点が、透かし印刷の大きな強みと言えるでしょう。

そしてカード類に欠かせないのが磁気ストライプです。クレジットカードやキャッシュカードの裏面に黒や茶色の帯がついているのを見たことがあると思います。この部分には取引に必要な情報が磁気に記録されており、カードを機械に通すことで瞬時に読み取られます。磁気ストライプは見た目にはただの帯にしか見えませんが、内部には膨大な情報が詰め込まれており、取引の安全性を支えています。ただし、磁気情報は特殊な機械を使えば読み取りやすいという弱点もあるため、現在ではICチップを組み合わせてより強固な仕組みを作ることが一般的になっています。それでも磁気ストライプは今なお広く使われており、カードの基本的なセキュリティ要素として欠かせない存在です。

これらの技術はそれぞれ独立しているわけではなく、複数を組み合わせて使うことで強力な偽造防止効果を発揮します。たとえば商品券には透かし印刷とホログラムが同時に取り入れられていることも多く、さらに特殊インキを加えて複製を難しくしています。カード類であれば、磁気ストライプだけでなくホログラムやエンボス加工、ICチップを組み合わせることで、多層的なセキュリティを確立しています。こうした重層的な仕組みがあるからこそ、証券印刷物は簡単には偽造されず、社会全体で安心して利用することができるのです。

また、偽造防止技術の特徴として、利用者が直感的に確認できるものと、専門機関でなければ確認できないものがある点も重要です。ホログラムや透かしのように利用者が目で見て確認できる仕組みは、日常の中で「これは本物だ」と確かめる助けになります。一方で、紫外線を当てなければ見えないインキや、特殊な検査機器でしか読み取れない微細な模様などは、専門的な場面での真贋判定に役立ちます。このように一般利用者と専門機関の双方が確認できる工夫が施されることで、あらゆる場面での安全性が確保されているのです。

偽造防止技術は、単に印刷技術の進歩だけではなく、社会全体の信頼を守るために発展してきました。偽造が横行すれば経済活動そのものが成り立たなくなる恐れがあり、それを防ぐことは企業や金融機関だけでなく国や社会全体の責任でもあります。だからこそ、印刷会社や関連業界は常に技術革新を進め、より強固なセキュリティを追求し続けています。偽造防止の技術は過去から現在まで進化を繰り返しており、これからも新しい手口に対応するために発展を続けていくでしょう。

このように、ホログラム、透かし印刷、磁気ストライプといった代表的な偽造防止技術は、証券印刷物の安全性を支える欠かせない存在です。普段何気なく使っている商品券やカードも、こうした技術があって初めて安心して利用できるのだと考えると、その裏側にある努力や工夫に気付くことができます。証券印刷物は単なる道具ではなく、私たちの経済活動を守る盾のような存在であり、そこに込められた技術は社会全体の信用を支える大切な仕組みなのです。

証券印刷物の製造や流通に関わる印刷会社や関連企業の役割と社会的責任について

証券印刷物は、私たちが日常的に利用する商品券や株券、キャッシュカードやクレジットカードといった形で流通していますが、それらを作り出し、社会に届ける役割を担っているのが印刷会社や関連企業です。普段の生活ではなかなか意識されることが少ない部分ですが、この分野に携わる企業の責任は非常に大きく、社会全体の信頼を支える重要な役割を果たしています。なぜなら、証券印刷物は単なる商業印刷物とは異なり、偽造が許されない性質を持っているからです。そのため、印刷会社には高度な技術と厳格な管理体制、そして強い責任感が求められます。

まず、証券印刷物を製造する印刷会社は、通常のチラシや書籍を作る印刷会社とは大きく異なる体制を整えています。製造過程では特殊な用紙やインキを扱うための専門設備が必要であり、それらを管理する人材にも高い専門性が求められます。さらに、印刷現場は常にセキュリティ管理が徹底され、限られた人だけがアクセスできるようになっています。これは万が一にも用紙やインキが外部に流出すれば、偽造に悪用される危険があるためです。印刷会社の内部では、工程ごとに厳格なチェック体制が敷かれ、完成品が安全に流通するまで責任を持って管理されています。

証券印刷物を扱う企業の責任は、製造だけにとどまりません。流通の過程においても徹底した管理が求められます。商品券や株券が発行元から消費者や投資家の手に届くまでには、複数の企業や機関が関わります。そのすべての段階で、安全性と正確性が確保されなければなりません。たとえば輸送時には厳重なセキュリティ対策が施され、盗難やすり替えを防ぐための仕組みが整えられています。さらに、カード類では利用者の個人情報を保護するための体制も不可欠です。印刷会社や関連企業は、これらすべての流れにおいて責任を持ち、安心して利用できる環境を提供しているのです。

このような体制を維持するためには、企業の社会的責任が強く意識されなければなりません。証券印刷物は、個人の財産や信用を守るだけでなく、経済全体の安定性にも直結しています。もし偽造品が大量に出回れば、消費者の不安が広がり、発行元企業や金融機関への信頼は失われてしまいます。その影響は一企業にとどまらず、社会全体の経済活動に波及する可能性があります。だからこそ、印刷会社や関連企業は自らの役割を「社会の信頼を守る守護者」と捉え、日々の業務に真摯に取り組んでいるのです。

さらに、印刷会社は技術開発の面でも大きな役割を果たしています。偽造技術は時代とともに進化し続けています。そのため、印刷会社は常に一歩先を行く技術を開発し、偽造防止の仕組みを強化していかなければなりません。ホログラムや特殊インキ、ICチップの導入などは、こうした企業努力の積み重ねによって実現してきました。新しい技術を導入することはコストや手間もかかりますが、それが社会全体の信頼を守ることにつながるため、妥協は許されません。この不断の努力こそが、証券印刷物の安全性を維持し、利用者の安心を支えているのです。

また、証券印刷物の製造や流通に関わる企業は、国や行政機関とも密接に連携しています。金融庁や経済産業省といった公的機関が定める基準に従い、発行や管理のルールを守ることが求められます。特に株券や金融関連のカード類は、国の制度と直結しているため、その責任は一層重くなります。企業が独自に努力するだけでなく、社会全体で仕組みを整え、利用者を保護する体制が築かれているのです。こうした官民の連携もまた、証券印刷物の信頼性を支える大切な要素と言えるでしょう。

そして見逃せないのが、印刷会社や関連企業が持つ倫理的な姿勢です。技術や管理体制がどれほど優れていても、それを扱う人々に強い倫理観がなければ意味がありません。不正を防ぐためには、一人ひとりが責任を持ち、社会的使命を理解して行動することが不可欠です。そのため、証券印刷物に携わる企業では社員教育や意識啓発にも力を入れています。単なる仕事としてではなく、社会全体を守る役割を担っているのだという自覚を持つことで、日々の業務に誠実さが反映されていくのです。

このように、証券印刷物を支えているのは技術だけではなく、それを扱う企業や人々の責任感や誠実さでもあります。印刷会社や関連企業が果たす役割は、単なる製造や流通にとどまらず、社会全体の信頼を守るという大きな使命を含んでいます。私たちが安心して商品券を贈り合い、株券を通じて投資を行い、カードで買い物を楽しめるのは、裏側でこうした企業が誠実に努力を重ねているからなのです。証券印刷物は社会の信頼を映し出す鏡であり、それを守る印刷会社や関連企業の存在こそが、経済を支える見えない力となっているのです。

証券印刷物とデジタル技術の関係、電子マネーやオンライン取引の普及と印刷物の価値

証券印刷物というと、どうしても昔ながらの商品券や株券、さらにはキャッシュカードやクレジットカードといった形を思い浮かべる人が多いでしょう。しかし近年は電子マネーやオンライン取引の普及により、紙やカードといった「形のある証券印刷物」を目にする機会は徐々に減ってきています。財布に現金を入れず、スマートフォンひとつで買い物や送金を済ませる人も増えており、生活スタイルは大きく変わってきました。では、デジタル化が進む現代において、証券印刷物はどのような役割を持ち続けているのでしょうか。ここでは電子技術との関係を踏まえながら、その価値について考えていきます。

まず、電子マネーの普及は消費行動を大きく変えました。交通系ICカードやQRコード決済などは、コンビニやスーパー、交通機関で当たり前のように利用されています。利用者にとっては小銭を持ち歩く必要がなく、決済がスムーズに進むため、とても便利な仕組みです。この流れは確かに紙の商品券やプリペイド型のカード類にとって代わる部分もあります。しかし一方で、電子マネーはその仕組み自体が「信用」に支えられており、利用者が安心して使えるのはセキュリティが確保されているからこそです。つまり、電子化が進んでも「信用を守る」という点では証券印刷物と共通している部分があるのです。

オンライン取引についても同じことが言えます。株券は紙から電子化へと移行しましたが、投資家が安心して取引できるのは、システムが正確に管理され、セキュリティが維持されているからです。ここで重要なのは、印刷物からデジタルデータに形が変わったとしても、本質的に「信用を可視化する」という役割は変わっていないという点です。証券印刷物が長年担ってきた「信用の形を守る仕組み」は、デジタル時代においても必要とされており、その精神は今も生き続けているのです。

さらに、デジタル技術が進んだからこそ、証券印刷物の価値が改めて見直されている面もあります。電子マネーやオンライン取引は便利である一方で、システム障害やサイバー攻撃といったリスクを抱えています。もしも通信が途絶えたり、サーバーが停止したりすれば、電子的な資産は一時的に利用できなくなる可能性があります。その点、商品券や紙の証書、あるいは物理的なカード類はインターネット環境に依存せず、手元にあればすぐに利用できる安心感を持っています。この「形がある」という特徴は、デジタルが主流になる社会だからこそ、逆に大きな意味を持つのです。

また、商品券やカード類は贈答や記念といった文化的な側面でも価値を持ち続けています。電子マネーをデータで贈ることもできますが、手に取って受け渡す紙の商品券やカードには、贈る側の思いが込められやすく、受け取る人も特別な印象を受けます。このように「物理的に存在するからこそ伝わる価値」はデジタルには代えがたい部分であり、証券印刷物が人と人との関わりを支える役割を果たしているのです。

さらに、証券印刷物とデジタル技術は対立するものではなく、むしろ補完し合う関係にあります。たとえばクレジットカードは物理的なカードでありながら、その裏側ではオンラインの決済ネットワークが機能しており、両者が一体となって初めて便利で安全な取引が実現しています。電子マネーもカード型とスマホ型が併存しており、状況に応じて使い分けられています。つまり、印刷物とデジタルは互いに役割を分担しながら、利用者にとって最も安心できる形を提供しているのです。

証券印刷物がデジタル社会で生き残るためには、こうした相互補完の視点がますます大切になっていくでしょう。デジタルは便利でスピーディーですが、不測の事態に弱い部分があります。その隙間を埋める役割を担うのが物理的な証券印刷物です。逆に、印刷物だけではカバーしきれない利便性や拡張性を提供するのがデジタルの仕組みです。両者の強みを生かして組み合わせることで、利用者に安心と快適さを両立させることができるのです。

このように、電子マネーやオンライン取引が普及する時代においても、証券印刷物は決して不要になるわけではありません。その存在は「信用を可視化する形」として、社会や経済を支える役割を果たし続けています。むしろデジタル化が進むからこそ、物理的な証券印刷物の安心感や信頼性がより一層大切になっているとも言えるでしょう。デジタルと印刷物は対立するものではなく、共に社会の信頼を守るために存在しているのです。

証券印刷物を安全に扱うために利用者や企業が日常的に注意すべき点

証券印刷物は金銭や信用と深く結びついているため、商品券や株券、キャッシュカードやクレジットカードなどを利用する際には、利用者自身も安全に扱うことを意識する必要があります。偽造防止技術や高度な印刷技術がどれほど進んでいても、使い方が不適切であれば被害を防ぎきれないこともあります。ここでは、利用者と企業の双方が日常的に気を付けるべき点について丁寧に考えてみましょう。

まず利用者が注意すべき基本として、証券印刷物を「貴重品」として扱う意識を持つことが大切です。商品券は現金の代わりとして利用できるため、財布やバッグに入れて持ち歩く際には紛失や盗難のリスクがあります。たとえ一枚の紙であっても、その裏には確かな価値があることを忘れてはいけません。受け取った際にはきちんと保管し、必要なときだけ持ち出すようにすることが安心につながります。また、利用する店舗やサービスが信頼できる場所かどうかを意識して使うことも、不正利用を避けるために欠かせないポイントです。

株券に関しては、すでに電子化が進んでいますが、もしも手元に紙の株券が残っている場合には特に注意が必要です。古い株券を不注意に扱えば、紛失や盗難によって所有権の確認が困難になることがあります。家庭で保管する際には耐火金庫など安全性の高い場所を選び、誰もが簡単に触れられない環境を整えることが望ましいでしょう。株券そのものが投資家の資産を証明する大切な証書であることを改めて認識することが重要です。

キャッシュカードやクレジットカードを利用する場合は、さらに日常的な注意が求められます。まず暗証番号の管理は基本中の基本です。誕生日や電話番号など推測されやすい番号を避け、他人に知られないよう厳重に管理することが必要です。また、ATMや店舗でカードを利用する際には、周囲に人がいないか確認し、操作中に番号をのぞき見されないよう注意することも忘れてはいけません。さらにインターネット上でカード情報を入力する際には、信頼できるサイトかどうかを確認し、不審なリンクやメールに情報を入力しないようにすることが被害防止につながります。

一方、企業側も証券印刷物を扱う上での責任を常に意識する必要があります。商品券を発行する企業は、利用者が安心して使えるように偽造防止技術を最新のものに更新することが求められます。印刷会社や流通に関わる業者も、不正利用のリスクを最小限にするために厳重な管理体制を整えることが不可欠です。また、カードを発行する金融機関は、利用者の不正利用をいち早く察知できる監視システムを導入し、万が一の場合には速やかに利用停止や補償が行えるようにすることが信頼維持につながります。企業が利用者を守る姿勢を示すことで、証券印刷物全体の信用が社会に浸透していくのです。

利用者と企業の双方が注意すべき共通点として、「小さな違和感を見逃さないこと」が挙げられます。商品券の印刷に不自然さを感じたり、カードの表面に傷や変形が見られたりした場合には、安易に使わずに発行元に確認することが大切です。偽造防止技術が高度になっているからこそ、偽物を完全に見分けるのは難しい場合もありますが、異変を感じたときに適切な対応を取ることが被害を防ぐ大きな一歩となります。

さらに、証券印刷物を安全に扱うには「情報の扱い」にも注意が必要です。カード番号や有効期限、セキュリティコードなどは第三者に知られないようにしなければなりません。SNSやメールで不用意に情報を共有してしまうと、不正利用のリスクが高まります。企業にとっても、顧客情報の管理は最大限の注意を払うべき課題です。情報漏えいは社会的信用を失うだけでなく、利用者の生活に深刻な被害を与えます。印刷物そのものの管理と同じくらい、情報管理もまた大切な要素なのです。

証券印刷物は、利用者と企業の双方が正しく扱うことで初めてその信用が守られます。高度な技術によって偽造を防ぐ仕組みが整えられていても、日常のちょっとした油断がトラブルのきっかけになることは少なくありません。利用者は「大切な資産を扱っている」という意識を持ち、企業は「社会全体の信頼を守る立場にある」という責任を持つことが求められます。この相互の努力によってこそ、証券印刷物は安心して利用できる存在であり続けることができるのです。

このように、証券印刷物を安全に扱うためのポイントは、利用者と企業がそれぞれの立場で意識を高め、日常生活や業務の中で注意を怠らないことにあります。偽造や不正利用のリスクは完全になくすことはできませんが、それを最小限に抑えるための行動は誰にでも実践できます。安心して商品券を受け取り、カードを使い、経済活動を楽しむためには、日常の小さな意識が大きな力となるのです。

証券印刷物の将来に向けた課題と今後も求められる安全性や信頼性の役割

証券印刷物は、これまで長い歴史の中で社会や経済の中枢を支えてきました。商品券や株券、キャッシュカードやクレジットカードといった形で私たちの生活に深く浸透し、信用や資産のやり取りを目に見える形にしてきた存在です。しかし、電子マネーやオンライン取引の普及が進む今、証券印刷物は新しい時代にどのように適応し、どのような役割を担っていくのかという課題に直面しています。ここでは、その将来に向けた課題と、これからも変わらずに求められる安全性や信頼性について考えてみましょう。

まず最初の課題は、デジタル化の波との共存です。キャッシュレス決済が一般化し、株券はすでに電子化され、商品券も電子ギフトカードへと移行する流れが加速しています。こうした状況の中で、物理的な証券印刷物の需要は縮小していくようにも見えます。しかし、完全に不要になるわけではありません。むしろ、デジタル化が進むほど「形あるものへの安心感」が再評価される場面が増えていく可能性があります。例えば通信障害やシステムエラーが起こったとき、物理的な商品券やカードがあれば取引を継続することができ、利用者の不安を和らげる役割を果たします。デジタル社会における「最後の砦」として、証券印刷物の存在は引き続き求められるのです。

次の課題は、偽造技術とのいたちごっこです。印刷技術が進化してきたのと同じように、偽造の手口もまた年々巧妙化しています。そのため、証券印刷物を扱う企業は常に新しい偽造防止技術を開発し、導入していかなければなりません。ホログラムや特殊インキ、ICチップなどがすでに活用されていますが、それでも不正利用のリスクはゼロにはなりません。今後はAI技術やブロックチェーン技術といった新しい仕組みを取り入れ、より強固なセキュリティを実現していくことが求められるでしょう。証券印刷物は静的な存在ではなく、時代とともに進化を続けていく必要があるのです。

さらに、環境への配慮も無視できない課題です。紙の商品券やカード類の製造には資源が必要であり、大量に流通する以上、環境負荷も発生します。近年はプラスチックカードに代わる素材の開発や、再生紙を利用した商品券の導入など、環境にやさしい取り組みも始まっています。利用者にとっても、環境に配慮された商品券やカードは企業の姿勢を感じられる要素となり、信頼につながるでしょう。安全性だけでなく、持続可能性を兼ね備えた証券印刷物がこれからの社会で求められていくのです。

そしてもうひとつ重要なのは、利用者との信頼関係をいかに維持していくかという点です。どれほど高度な技術を導入しても、利用者が「安心して使える」と感じなければ意味がありません。商品券を贈り物として選ぶ人や、カードを日常的に使う人にとって、使いやすさや利便性、そして見た目の安心感が何よりも大切です。そのため、発行企業や印刷会社は利用者目線を忘れず、誰にとっても扱いやすく、安心できる証券印刷物を提供し続けることが求められます。利用者の信頼が積み重なることで、証券印刷物は社会全体で機能し続けることができるのです。

証券印刷物の未来を考えるとき、それは「消える存在」ではなく「形を変えて残る存在」としてとらえることが適切でしょう。デジタルと共存しながら、必要な場面で確かな安心を提供する。環境や社会の変化に応じて姿を変えながらも、根本にある「信用を守る」という役割は変わらず続いていきます。印刷技術の進化と新しい価値観を取り入れながら、証券印刷物はこれからも社会に欠かせない存在であり続けるのです。

このように、証券印刷物の将来にはさまざまな課題が待ち受けていますが、その本質は常に「安全性と信頼性を守ること」にあります。形や方法は変わっても、その使命が揺らぐことはありません。商品券やカードを手にしたときの安心感は、今もこれからも変わらず、私たちの暮らしと経済を支えていくでしょう。

まとめ

証券印刷物は、商品券や株券、キャッシュカードやクレジットカードといった形で、私たちの生活や経済活動に深く結びついてきました。それらは単なる紙やカードではなく、信用や資産を形にしたものであり、金銭と同等の価値を持つ大切な存在です。長い歴史の中で培われてきた特殊な用紙やインキ、偽造防止の技術によって守られており、利用者が安心して使える仕組みが整えられています。

商品券は買い物の幅を広げる便利な道具として、株券は投資家と企業をつなぐ証明として、カード類は日常の金融取引を支える基盤として、それぞれ異なる場面で活躍してきました。これらはすべて「信用を守る」という共通の目的を持ち、社会全体の経済活動を支えています。特に印刷会社や関連企業の役割は大きく、製造から流通に至るまで厳格な管理と責任感を持って取り組むことで、証券印刷物の信頼性が保たれているのです。

一方で、電子マネーやオンライン取引の普及により、証券印刷物の形は変わりつつあります。しかし、形を変えても「信用を可視化する」という本質的な役割は変わらず、デジタルと印刷物が互いに補完し合う関係が築かれています。通信障害やシステムトラブルといったリスクに備えるためにも、物理的な証券印刷物の安心感は今後も価値を持ち続けるでしょう。

また、利用者や企業が日常的に注意を払い、安全に取り扱う姿勢を持つことも大切です。暗証番号の管理や不審な利用を見逃さない意識、そして発行元の企業が偽造防止技術を更新し続ける姿勢が、全体の信用を支えています。さらに、環境への配慮や利用者との信頼関係を重視することも、これからの時代には欠かせない要素となっていくでしょう。

証券印刷物は、これからも形を変えながら社会に残り続ける存在です。デジタル化が進んでも、手にしたときの確かな安心感や信頼性は、人々の生活と経済を支える基盤として求められ続けます。高度な技術と責任感に支えられた証券印刷物は、今も未来も、私たちの信用と安心を守り続ける大切な存在であり続けるのです。

よくある質問Q&A

-

証券印刷物とは何ですか?

-

証券印刷物とは、商品券や株券、キャッシュカードやクレジットカードのように金銭や信用と結びついた特別な印刷物を指します。日常の取引を安心して行えるように、高度な技術で偽造防止が施されています。

-

商品券はどうして証券印刷物に含まれるのですか?

-

商品券は現金と同じように買い物に使えるため、金銭的な価値を持つ印刷物です。見た目は紙ですが、信用を伴った証券類のひとつとして扱われています。

-

株券は今でも紙の形で使われているのですか?

-

現在は電子化が進み、紙の株券はほとんど使われなくなりました。ただし、過去に発行された株券は大切な証明として保管されている場合もあります。

-

キャッシュカードはなぜ証券印刷物と呼ばれるのですか?

-

キャッシュカードは銀行口座にアクセスできる道具であり、金銭の出し入れを可能にするため、金銭と直結する証券印刷物に含まれます。

-

クレジットカードはどういう点で証券印刷物といえますか?

-

クレジットカードは利用者の信用をもとに取引を行う仕組みを持ち、支払いの手段として価値を持っています。印刷と加工によって安全性を確保した証券印刷物です。

-

証券印刷物に使われる用紙は普通の紙とどう違うのですか?

-

透かしが入っていたり、特殊な繊維が混ぜ込まれていたりと、偽造を防ぐ工夫が施されています。通常のコピー用紙とは全く異なる構造を持っています。

-

証券印刷物で使われるインキにはどんな特徴がありますか?

-

紫外線を当てると光る蛍光インキや、角度によって色が変わる偏光インキなどがあります。これらはコピーやスキャンでは再現が難しく、偽造防止に役立っています。

-

ホログラムはどんな役割を果たしていますか?

-

ホログラムは光の反射で模様や色が変わる仕組みを持ち、コピーできない特徴があります。カードや商品券に使われ、目で見て確認できる偽造防止技術です。

-

透かし印刷はどうやって作られるのですか?

-

透かしは紙を製造する段階で模様を組み込むため、コピー機では再現できません。光に透かして確認することで、本物かどうかを簡単に見分けられます。

-

磁気ストライプには何が記録されているのですか?

-

磁気ストライプにはカードの識別番号や取引に必要な情報が記録されています。ATMやレジで読み取ることで、安全に取引が行われる仕組みになっています。

-

証券印刷物は誰が作っているのですか?

-

専門の印刷会社や金融関連の企業が厳格な管理体制のもとで製造しています。一般の印刷物とは異なり、セキュリティを重視した特別な環境で作られています。

-

偽造が発覚した場合はどうなるのですか?

-

偽造品が見つかれば使用できないだけでなく、発行元や関連企業が調査し、警察など公的機関が介入することもあります。偽造は社会的に大きな影響を及ぼす重大な問題です。

-

電子マネーが普及しても証券印刷物は残りますか?

-

はい、残ります。電子化が進んでも、通信障害などに備えて物理的な証券印刷物は安心感を提供する役割を持ち続けています。

-

商品券やカードを安全に使うために個人が注意すべきことは?

-

紛失や盗難に気を付け、カードなら暗証番号を他人に知られないよう管理することです。また、不審な取引があればすぐに発行元に連絡することも重要です。

-

企業は証券印刷物をどのように管理しているのですか?

-

製造から流通まで厳重なセキュリティ体制を整え、不正利用を防ぐ仕組みを導入しています。監視システムや技術開発を通じて、利用者の安全を守っています。

-

証券印刷物と環境問題は関係がありますか?

-

はい、あります。紙やプラスチックを大量に使うため、環境への影響も考えられます。そのため再生紙や代替素材を利用する取り組みも進んでいます。

-

証券印刷物はデジタル技術とどのように共存していますか?

-

クレジットカードのように物理的なカードとオンライン決済が一体となっている例に見られるように、デジタルと印刷物は互いに補い合う関係にあります。

-

証券印刷物は今後どう変わっていくのでしょうか?

-

完全に姿を消すことはなく、安全性や信頼性を守る仕組みとして形を変えながら残り続けると考えられます。デジタルと融合しながら、利用者に安心を提供し続けるでしょう。

-

偽造防止技術は今後も進化しますか?

-

はい、進化し続けます。偽造の手口が巧妙になるほど、それを防ぐ新しい技術も求められるため、印刷会社や関連企業は常に研究開発を行っています。

-

利用者にとって証券印刷物の一番の魅力は何ですか?

-

やはり「安心感」です。手元に形あるものとして存在することで、デジタルにはない確かな信頼を感じられる点が、多くの人にとって大きな魅力となっています。