出版印刷物とは?書籍や雑誌の構成と表紙や本文の違いをわかりやすく解説

2025.10.14

出版印刷物とは、出版社や新聞社などが発行する書籍や雑誌、参考書、新聞といった紙の媒体を指します。発行の形態によって週刊誌や月刊誌といった定期出版と、単行本や新書のような不定期出版に分けられ、それぞれに異なる役割があります。表紙と本文で用紙を使い分けるのも大きな特徴であり、表紙には厚手の紙を用いて耐久性とデザイン性を高め、本文には読みやすさを重視した紙を使用することで快適な読書体験を実現しています。

出版印刷物の魅力は、ただ情報を伝えるだけではなく、文化や知識を積み重ねて社会に残す点にあります。小説やエッセイは時代の価値観を映し出し、学術書や参考書は研究や教育の基盤を形づくります。新聞や雑誌は最新のニュースや流行を伝えるとともに、社会における議論のきっかけを提供します。こうした多様な役割を持つ出版物は、デジタル化が進んだ現代においても存在感を保ち続けています。

また、出版印刷物はデザインやレイアウトの工夫によって読者に異なる印象を与えます。小説では行間や余白が落ち着いた読書環境をつくり、雑誌では大胆な写真や鮮やかな色彩が視覚的な楽しさを演出します。新聞では限られた紙面を効率的に使う段組みが読みやすさを支えています。これらの工夫はすべて、読者が心地よく情報を受け取れるように考え抜かれているのです。

現代の出版市場は縮小傾向にある一方で、新しい技術や仕組みが登場しています。オンデマンド印刷による少部数出版や、自費出版の広がり、紙と電子を組み合わせたサービス、さらには環境に配慮した印刷や海外市場への展開など、多様な試みが出版の未来を切り拓いています。紙媒体は依然として保存性や所有感という価値を持ち、デジタルの利便性と共存しながら出版の幅を広げています。

さらに、出版印刷物を長く楽しむためには保存方法にも配慮が必要です。直射日光や湿気を避け、適切な温度や湿度を保ち、収納や保護資材を工夫することで大切な書籍や雑誌を良好な状態で保つことができます。電子化を活用すれば劣化の心配を減らし、紙とデジタルの両方で価値を残すことも可能です。

出版印刷物は単なる紙の集合体ではなく、人々の知識や文化を受け継ぐ大切な財産です。社会や教育、文化のあらゆる場面で役割を果たし、読者の生活を豊かにしてきました。今後もデジタルと紙が補い合いながら、多様な形でその価値が広がっていくことでしょう。

出版印刷物とは何かわかりやすく解説

出版印刷物という言葉は耳慣れないかもしれませんが、実は多くの人が毎日の生活の中で自然と触れています。本や雑誌、参考書や新聞などがその代表で、いずれも出版社や新聞社などの発行元が企画し、編集を行い、印刷所で刷られて完成するものです。つまり出版印刷物とは、情報や知識、娯楽を読者に届けるために体系的に作られた印刷物のことを指します。

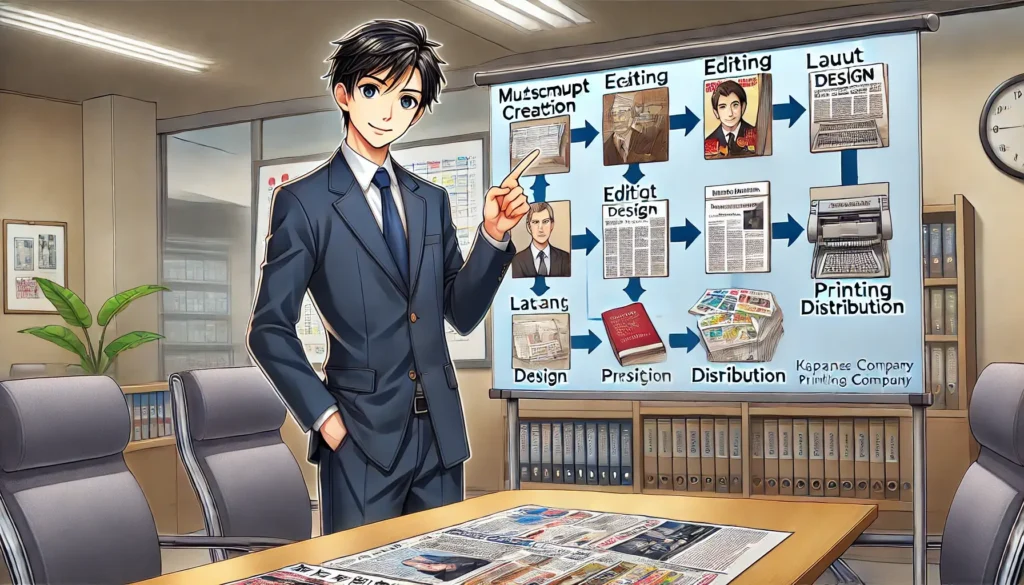

出版印刷物の特徴は、単なる印刷物とは違って「企画から編集、印刷、製本、流通」という一連の流れがある点です。例えば一冊の本が書店に並ぶまでには、著者の原稿を編集者が整理し、デザイン担当がレイアウトを整え、印刷所で製版と印刷が行われ、最後に製本を経て完成します。この過程を経ることで、紙に文字を印刷しただけのものではなく、読みやすく魅力的な出版印刷物として形になります。

出版印刷物には大きく分けて二つの種類があります。ひとつは定期出版物で、新聞や週刊誌、月刊誌のようにあらかじめ決められた周期で発行されるものです。これらは最新の出来事や流行を迅速に伝えることを目的としており、編集や印刷のスピードがとても重視されます。もうひとつは不定期出版物で、単行本や新書、参考書などが該当します。こちらは発行のタイミングが決まっていないものの、長期的に読まれることを前提とし、物語や専門知識を伝える役割があります。両者の性質は異なりますが、どちらも読者に有益な情報を届けるという目的は同じです。

出版印刷物は「表紙」と「本文」で構成されているのも特徴です。表紙には本文より厚手で丈夫な紙が使われ、デザイン性だけでなく内容を保護する役割も果たしています。雑誌や参考書のように何度も開いたり閉じたりするものでは、表紙の耐久性が快適さに直結します。一方の本文には、読みやすさを考えた用紙が使われることが多く、長時間読んでも疲れにくい工夫がされています。こうした配慮により、出版印刷物は情報を届けるだけでなく、読者が心地よく読める媒体として成り立っています。

また出版印刷物には文化や教育を支える大切な役割があります。文学作品の単行本は時代の価値観や文化を後世に伝え、学術書や参考書は学びの基盤となり、新聞や雑誌は社会の出来事を記録し続けています。このように出版印刷物は単なる商品ではなく、人々の暮らしに欠かせない社会的な役割を担っているのです。

初心者が出版印刷物を理解する際には、それぞれに「どんな人に、どんな情報を届けたいか」という意図があることを意識すると分かりやすくなります。絵本では色鮮やかなイラストや厚い紙を用いて子どもが安心して扱えるように作られています。雑誌では写真やイラストが多く使われ、視覚的に楽しめる工夫がされています。学術書では参考文献やデータが丁寧にまとめられ、専門性と信頼性が伝わるように仕上げられています。用途に合わせた設計が施されていることが、読者の満足感につながっています。

さらに近年はデジタル媒体との関係も注目されています。電子書籍やウェブマガジンが普及する中で、紙の出版印刷物は以前のような独占的な存在ではなくなりました。それでも紙の手触りや所有する満足感、読み返しやすさといった魅力は残り続けています。特に学習や研究の場では、紙の方が記憶に残りやすいといわれており、出版印刷物の価値はいまも揺るぎません。

まとめると、出版印刷物は企画や編集、印刷を経て完成する文化的な成果物であり、定期的に発行されるものと不定期に発行されるものの二つの形があります。表紙や本文の工夫、用途に応じた用紙の選択など、細やかな工夫によって快適に読めるように作られています。こうした背景を知ることで、普段何気なく手に取る本や雑誌が持つ奥深さを理解できるようになるでしょう。出版印刷物は私たちの暮らしや学びを支える存在であり、これからも大切に受け継がれていくものといえます。

出版印刷物に含まれる書籍や雑誌や新聞の具体的な種類

出版印刷物という言葉には、本や雑誌、新聞といった身近なものから、参考書や資格テキスト、写真集や漫画まで、多様な形態が含まれています。普段は何気なく手にしているものでも、それぞれに目的や読者層があり、発行の仕組みも違います。出版印刷物を理解するためには、具体的にどのような種類があるのかを知ることが大切です。

まず代表的なのが「書籍」です。小説やエッセイなどの文芸作品は物語や思想を伝え、学術書や専門書は知識や研究成果を体系的に整理しています。書籍は発行が不定期で、内容をじっくり練り上げて刊行されるため、一冊ごとに独立した価値を持ちます。単行本は読み応えがあり、新書は手軽に知識を得られるように作られているのが特徴です。いずれも長く読み継がれることを想定した作りになっています。

次に「雑誌」があります。雑誌は週刊や月刊といった形で定期的に発行され、流行や最新の情報をいち早く届ける役割を果たします。週刊誌は時事性の高い話題を扱い、月刊誌はファッションや趣味、ライフスタイルなど特定の分野に焦点を当てることが多いです。写真や図版が多く使われ、視覚的に楽しめるのも雑誌の特徴です。特集やインタビュー、連載記事を通じて次号への期待感を高める仕組みも整えられています。

「新聞」も出版印刷物の大きな柱です。新聞は毎日あるいは数日に一度発行され、政治や経済、国際情勢、地域の話題、スポーツ、文化など幅広い情報を網羅します。速報性が最も重視され、短時間で大量に印刷されて全国へ届けられる仕組みが整っています。ニュースを伝えるだけでなく、論説やコラムを通じて世論形成に関わるなど、公共性の高い役割を持っている点が特徴です。

教育分野では「参考書」や「問題集」が欠かせません。参考書は難しい知識をわかりやすく整理し、図表や解説を用いて学習者をサポートします。問題集は実践的に力をつけるために作られており、解説ページも充実しています。資格取得のためのテキストや専門書も増えており、学習の効率を高める出版印刷物として高い需要があります。電子書籍化も進んでいますが、紙で学習したいというニーズも根強く残っています。

娯楽を重視した出版印刷物も豊富です。漫画単行本は国内外で大きな人気を集め、日本文化を代表するコンテンツとして広がっています。漫画は物語性と絵を融合させた表現が特徴で、幅広い世代に支持されています。さらに、写真集や美術書といったビジュアル中心の出版物もあり、芸術的な楽しみや趣味を満たす手段として愛されています。

このように出版印刷物には、書籍、雑誌、新聞、参考書、実用書、漫画、美術書など多様な種類があり、それぞれが異なる役割を持っています。本は知識や物語を伝え、雑誌は流行や情報を定期的に提供し、新聞は社会の動きをタイムリーに知らせます。参考書や実用書は学習を支え、漫画や写真集は娯楽や芸術性を提供します。種類ごとの違いを知ることで、普段何気なく手にしている出版印刷物を新しい視点から見ることができるようになるでしょう。

出版印刷物の種類を理解することは、読者にとっては自分に合った媒体を選ぶきっかけになり、発行する側にとっては届けたい読者層を意識する指針になります。つまり出版印刷物の多様性を知ることは、読み手と作り手の双方にとって大きな意味を持つのです。

定期出版物と不定期出版物の違いをわかりやすく説明

出版印刷物は大きく分けると「定期出版物」と「不定期出版物」の二種類があります。どちらも紙に印刷されて発行される点では共通していますが、発行のタイミングや目的、内容の特徴、読者との関わり方に明確な違いがあります。この違いを理解すると、普段手に取っている新聞や本が持つ役割がより深く見えてきます。

定期出版物の代表は新聞、週刊誌、月刊誌です。新聞は日刊が基本で、政治や経済、国際情勢、地域ニュースなどを即時に伝えることを目的としています。速報性が最も重視され、毎日数百万部単位で短時間のうちに印刷されて全国に届けられます。週刊誌は一週間ごとに発行され、社会問題や芸能ニュースなど幅広い話題を取り上げます。新聞ほど即時性は高くありませんが、ある程度の時間をかけた取材や分析を反映できるのが特徴です。月刊誌はさらにゆったりとしたサイクルで発行され、ファッションや趣味、ライフスタイルに特化したテーマを深掘りし、写真や特集記事を中心にじっくりと楽しめる内容になっています。

定期出版物の強みは発行サイクルが明確に決まっていることです。読者は新聞を毎朝読むことや、好きな雑誌の発売日を楽しみにする習慣を持ち、継続的に媒体とつながることができます。また、広告主にとっても安定した発行スケジュールが魅力となり、広告媒体としても高い価値を持っています。

一方で不定期出版物は、発行時期が決まっていない出版物を指します。代表的なのは単行本や新書、参考書、学術書です。これらは著者の執筆状況や出版社の企画に応じて刊行され、発行タイミングは自由です。不定期出版物は短期的なニュース性よりも、長期的に読まれる内容に重きが置かれており、完成度の高さや正確さが重視されます。小説やエッセイは刊行後も繰り返し読まれることを想定して作られ、学術書や専門書は研究や教育の現場で何十年にもわたり利用されることがあります。新書や実用書は、時代のニーズに応じてテーマを取り上げながらも、持ち運びやすさや価格の手頃さが工夫されています。

不定期出版物の魅力は発行時期に縛られない点です。著者が数年かけて執筆した小説や、研究成果をまとめた学術書などは、その完成度の高さが作品の価値につながります。装丁や紙質など細部にこだわるケースも多く、読者にとって所有する喜びや長期的な利用価値を与えてくれます。

定期出版物と不定期出版物の違いは、利用される場面にも表れます。新聞や雑誌は日常の習慣に組み込まれ、日々の情報収集や娯楽として読まれます。対して書籍や参考書は、特定のテーマを深く学びたいときや、集中して読書を楽しむ時間に選ばれます。定期的な習慣性を持つものと、長く価値を維持するものが両立していることこそ、出版印刷物の多様性を示しています。

つまり定期出版物は「情報を継続的に更新し届けるもの」、不定期出版物は「深い知識や物語を長く残すもの」と考えると分かりやすいでしょう。この二つの形が共存しているからこそ、出版印刷物は社会や文化に幅広く影響を与え続けているのです。

出版社や新聞社が出版印刷物を制作する過程を紹介

出版印刷物は完成品だけを見ればシンプルに感じられますが、実際には多くの工程を経て読者の手に届きます。本や雑誌、新聞がどのように作られているのかを知ると、その背景にある人々の努力や仕組みが見えてきます。ここでは出版社や新聞社が出版印刷物を制作する流れを順を追って紹介します。

最初に行われるのは「企画」です。本であれば著者が執筆した原稿や、編集者が立案する企画が出発点になります。小説やエッセイでは作品性が重視され、学術書では正確さが求められます。雑誌では流行や時事性を反映させる特集テーマを編集部が考え、新聞では編集会議を通じてその日の一面記事や重要なニュースが決まります。この企画段階で出版物の方向性や対象となる読者層が明確になります。

次に「原稿の準備」と「編集作業」が進められます。著者が書いた原稿はそのままでは出版できないため、編集者が内容を確認し、読みやすさや正確さを高めるための修正を行います。誤字脱字のチェックや事実確認、参考資料の精査なども行われ、信頼できる内容に仕上げられます。雑誌や新聞では複数のライターや記者から寄せられた記事を整理し、誌面全体のバランスを考えながら配置を決めます。編集は出版物の質を左右する重要な工程です。

編集が終わると「デザイン」と「レイアウト」が行われます。文字だけでなく、写真や図版をどこに配置するか、見出しやフォントをどう整えるかで読みやすさや印象は大きく変わります。書籍は落ち着いた可読性を重視し、雑誌は視覚的な楽しさを意識したデザインが中心になります。新聞は限られた紙面に多くの記事を収める必要があるため、効率性と分かりやすさを両立させたレイアウトが工夫されています。

デザインが整うと「印刷」に移ります。印刷前には「製版」と呼ばれる工程で印刷用の版を作成し、それを使って大型印刷機で大量印刷が行われます。書籍は比較的安定した部数が刷られますが、新聞は数百万部を短時間で仕上げるため、高速印刷機が導入されています。雑誌は写真やカラー印刷が多いため、発色や画質のチェックが特に重要です。紙の種類やインクの選択も出版物の仕上がりを左右する要素です。

印刷が終わると「製本」や「加工」が行われます。本は表紙と本文を綴じ合わせて背を整えることで完成します。雑誌はホチキスで留める中綴じ方式が一般的ですが、厚いものは無線綴じが採用されることもあります。新聞は大量に印刷された紙を機械的に折りたたみ、素早く配送可能な形に仕上げます。

最後に「流通」の段階です。書籍や雑誌は取次会社を経由して書店やコンビニへ届けられ、新聞は印刷所から直接販売所を通じて各家庭や職場に配達されます。この流通網があるからこそ、出版印刷物は発行直後に全国へ行き渡ります。特に新聞は数時間以内に読者へ届く仕組みが整えられており、そのスピード感が大きな特徴です。

このように出版印刷物の制作は、企画、編集、デザイン、印刷、製本、流通という一連の流れで成り立っています。どの工程にも専門的な知識や経験が必要であり、関わる人々が連携することで初めて完成品が読者に届きます。完成した出版物は単なる紙の束ではなく、多くの人の技術と努力が込められた成果物であるといえるでしょう。

制作過程を知ることで、私たちは普段読んでいる本や新聞、雑誌の背景にある仕組みや価値を理解できます。出版印刷物は単なる情報媒体ではなく、人々の知識や文化を支え続ける存在であることを実感できるのです。

出版印刷物に使われる用紙の特徴と表紙と本文の違い

出版印刷物の仕上がりや読みやすさを大きく左右するのが「用紙」です。普段はあまり意識されませんが、表紙と本文で使われる紙にはそれぞれ異なる役割があり、選び方によって印象や使いやすさが大きく変わります。

出版印刷物の用紙は大きく「表紙用」と「本文用」に分けられます。表紙は最初に目に触れる部分であると同時に内容を保護する役割があるため、厚手で丈夫な紙が選ばれるのが一般的です。単行本や新書ではコート紙やアート紙が使われ、発色の良さと耐久性を兼ね備えています。雑誌の表紙には光沢感のある紙を採用し、店頭で目を引く華やかさを演出します。一方、新聞のように日々大量に発行される媒体では、全体を同じ紙で構成するのが特徴です。

本文用の紙は、読みやすさを重視して選ばれます。小説や学術書には上質紙や書籍用紙と呼ばれる非コート系の紙が使われることが多く、光の反射を抑えて目に優しいのが特徴です。雑誌の本文には写真やイラストを鮮やかに見せるため、コート紙を用いることも多く、誌面の魅力を高めています。紙の厚みや色合いは読書体験に直結するため、裏移りしない程度の厚さや落ち着いた色味が好まれます。

表紙の紙は厚みや強度によって安心感を与えるだけでなく、加工によって印象を高めることもできます。箔押しやエンボス加工を施すと、触感やデザインに特別感を持たせられます。本文の紙は厚すぎると重く、薄すぎると透けて読みにくくなるため、適度なバランスが求められます。読者の年齢層や用途に合わせて選ばれることもあり、絵本では破れにくい厚紙やラミネート加工が施される一方で、学習用の参考書では書き込みやすさを重視した上質紙が好まれます。

近年は環境への配慮から、再生紙や森林認証を受けた紙の活用が進んでいます。紙の選択はデザインや機能性だけでなく、出版社や企業の姿勢を示す要素でもあり、エコ対応の出版物は読者からの評価にもつながっています。

また、用紙は印刷方式との相性も重要です。カラー印刷を多用する雑誌ではインクの発色を重視したコート紙が適していますが、文字中心の本では非コート紙が読みやすさを支えます。電子書籍が普及するなかでも紙の出版物を好む人が多いのは、こうした「紙の質感」が与える心地よさや所有感が理由のひとつです。

まとめると、表紙と本文の用紙はそれぞれ異なる役割を持ち、読者の体験を大きく左右しています。表紙はデザイン性と耐久性を、本文は読みやすさと快適さを担い、それらが組み合わさることで出版印刷物は単なる情報伝達を超え、長く愛される存在となります。

書籍や雑誌のデザインやレイアウトが印刷物に与える役割

出版印刷物を手に取ったとき、まず目に入るのは表紙のデザインです。そしてページを開けば文字の大きさや配置、写真や図版のレイアウトが自然に視線を誘導していきます。実はこうしたデザインやレイアウトは単なる装飾ではなく、読者の読みやすさや理解度、さらには作品全体の印象を左右する大切な要素です。

書籍の場合、落ち着いて長時間読めるように設計されます。小説やエッセイでは余白や行間の取り方が読者の集中に直結し、文字サイズの調整も重要です。小さすぎれば目が疲れ、大きすぎればテンポが悪くなるため、最適なバランスが工夫されています。また余白は単なる空白ではなく、自然に目を休める役割を持ち、安心して読み進められる空間を作り出しています。

雑誌では「視覚的な楽しさ」が重視されます。ファッション誌やライフスタイル誌では大胆な写真や鮮やかな色使いが多く、見出しやフォントも誌面全体の雰囲気を決める大きな要素です。記事ごとにレイアウトを変化させることで飽きさせず、特集では大きな写真を中心に説明文を配置して直感的に内容を伝える工夫がされています。雑誌はデザインそのものがブランドを形づくり、読者の期待感を高める役割を担っているのです。

新聞では効率的な情報伝達が重視されます。限られた紙面に多くの記事を収めるため文字は小さめですが、段組みや見出しの工夫によって全体を見やすくしています。特に一面のレイアウトは新聞社の方針を示す顔であり、どのニュースを最も目立つ位置に置くかは慎重に決定されます。派手さよりも実用性が重視されるのが新聞の特徴です。

デザインやレイアウトは読者の心理にも影響します。見出しの大きさや文字の太さは記事の重要度を示し、写真や図版の配置は興味を引き出します。書籍では落ち着いたバランスが安心感を生み出し、雑誌では視覚的なリズムが楽しさを演出します。つまりデザインやレイアウトは情報をどのように伝えるかという設計思想であり、出版印刷物を単なる紙媒体ではなく文化的な表現に高める役割を持っているのです。

近年は電子版との両立を意識したデザインも増えています。紙媒体では質感や迫力を重視し、電子版では画面操作に合わせた配置が工夫されるなど、媒体ごとに異なる特性が生かされています。こうした工夫は読者に多様な選択肢を与え、出版物の魅力をさらに広げています。

出版印刷物におけるデザインとレイアウトは、美しさと実用性の両面を兼ね備えています。小説に集中できる環境を整え、雑誌を手に取った瞬間にワクワクさせ、新聞では効率的に情報を伝える。これらの工夫があるからこそ、出版印刷物は読者にとって信頼でき、長く愛される存在となっているのです。

出版印刷物が果たす社会的役割や文化的価値

出版印刷物は情報を伝えるだけではなく、社会や文化の中で大きな役割を担っています。書籍や雑誌、新聞は日常生活に深く結びつき、人々の知識や価値観を形作る存在です。デジタル媒体が普及した現代においても、その意義は失われることなく、多方面で重要な役割を果たしています。

まず、出版印刷物は知識を蓄積し共有する役割を持ちます。書籍は人類の歴史や思想を体系的に残し、学術書や参考書は研究成果を整理して後世に伝えます。小説やエッセイは物語や感情を通じて時代の価値観を映し出し、文学や哲学の発展に寄与してきました。紙に残された出版物は長期保存が可能で、文化や歴史を次の世代に引き継ぐ手段となっています。

また、出版印刷物は社会の情報伝達手段としても欠かせません。新聞は日々の出来事を速報し、読者に社会の動きを理解させます。雑誌は流行やライフスタイルを反映し、社会全体の関心やトレンドを記録します。これらの出版物を通じて人々は情報を得て意見を交わし、社会の一員として自分の立場を考えるきっかけを持つのです。特に新聞は民主主義を支える報道機関として公共性が高く、今も大きな意義を持ち続けています。

さらに、出版印刷物は教育を支える存在でもあります。教科書や参考書は子どもから大人まで幅広い世代に学びの機会を提供し、学習ドリルや専門書は知識の習得を助けます。読書は語彙力や理解力を伸ばすだけでなく、想像力や思考力を育む手段としても大きな価値があります。教育現場で出版物は欠かせない基盤となっているのです。

出版印刷物は文化を形成する力も持っています。小説や詩集、写真集や漫画はその時代の空気や価値観を映し出し、未来に残る文化的資料となります。明治や大正の文学作品から当時の生活や思想が読み取れるように、現代の出版物もまた未来の人々に文化を伝える証人となるのです。

また、出版物は人々をつなぐコミュニケーションのきっかけにもなります。同じ本を読んだ人同士が感想を語り合ったり、雑誌の記事をもとに意見を交換したりすることで、新たなつながりが生まれます。書店や図書館はそうした交流を支える場であり、読書会などの活動を通じて社会的な役割も果たしています。

近年はデジタル化が進み出版市場が変化していますが、紙の出版物には「所有する喜び」があり、本棚に並べることで知識や経験の積み重ねを実感できます。また、紙媒体は電源を必要とせず、保存すれば数十年先まで読み継がれる耐久性を備えています。これは文化を継承する上で大きな強みです。

まとめると、出版印刷物は知識の蓄積、情報の伝達、教育の支え、文化の形成、人と人を結びつける媒介といった多面的な役割を持っています。単なる紙の媒体にとどまらず、社会や文化を支える基盤として今も大きな価値を持ち続けているのです。

出版印刷物とデジタル出版との違い

現代の出版物は大きく分けると、紙の出版印刷物とデジタル出版の二つがあります。どちらも情報を届けるという目的は同じですが、媒体の特性や読者体験、保存性や流通の仕組みに違いがあります。この違いを理解することで、それぞれの魅力や役割がより明確に見えてきます。

出版印刷物は物理的に手に取れる存在であり、質感や重さ、ページをめくる感覚そのものが読書体験を豊かにします。本棚に並べられることで所有する喜びを感じられる点も特徴です。また、適切に保管すれば数十年から数百年にわたって読み継がれる耐久性を持ち、文化や知識を後世に残す力を備えています。

一方、デジタル出版は電子書籍やオンライン雑誌などの形で提供され、スマートフォンやタブレットがあればいつでもどこでも読める利便性があります。検索機能や拡大縮小、読み上げ機能を活用できるため、学習や調査の効率を高めることができます。さらに、出版から配信までの時間が短く、世界中に同時に届けられるスピード感は大きな魅力です。

読者体験の面でも違いがあります。出版印刷物は紙の手触りやインクの香りが五感を刺激し、集中力を高める効果があります。研究によっても紙の本で読む方が内容を記憶に残しやすいとされることがあります。デジタル出版は視覚に合わせた機能を使える点が強みで、文字の大きさを変えたり音声で読み上げたりできるため、幅広い読者層に対応可能です。

保存性という観点では、出版印刷物は電源が不要で災害時や停電時でも読めますが、湿気や日光で劣化するリスクがあります。デジタル出版は物理的に劣化しませんが、データ形式や端末の互換性の問題があり、長期保存には注意が必要です。

流通面にも差があります。出版印刷物は印刷や製本、配送を経て書店や読者に届きます。流通には時間やコストがかかりますが、書店で偶然の出会いがあることや、手に取って選ぶ楽しみがあります。デジタル出版は在庫や輸送の制約がなく、発行と同時に全世界の読者に届けられる点で効率的です。

経済的側面を考えると、出版印刷物は印刷や流通のコストがかかる一方で、広告やブランド力を持ちやすいという特長があります。デジタル出版は在庫を抱えずに発行できる利点がありますが、価格競争や収益モデルの課題もあります。

文化的価値の面では、出版印刷物は図書館や書店に並ぶことで公共性を持ち、時代を象徴する形として残ります。デジタル出版は更新や修正が容易で、常に最新情報を反映できる利点がありますが、当時の姿をそのまま残すという点では紙媒体に劣ります。そのため両者は競合ではなく、互いを補い合う存在といえるでしょう。

まとめると、出版印刷物は「所有する喜び」と「長期保存性」、デジタル出版は「利便性」と「スピード感」に強みがあります。読者のライフスタイルや目的に応じて選ばれる現代では、両者が共存することで出版の世界がより豊かになっています。

出版印刷物の市場の現状と今後の可能性

出版印刷物の市場は長い歴史の中で社会とともに歩み、多くの変化を経験してきました。書籍や雑誌、新聞は人々の生活に密接に関わってきましたが、デジタル化の影響を受け、その立ち位置は大きく変化しています。ここでは現在の市場の状況と、今後に期待できる可能性を整理していきます。

まず現状を見ると、日本の出版市場は1990年代後半をピークに縮小傾向が続いています。特に雑誌はスマートフォンやSNSで情報を得る人が増えたことにより部数が減少し、新聞も購読者が減って若い世代を中心に紙媒体を読まない層が広がっています。こうした流れは従来の大量印刷を前提としたモデルに大きな影響を与えています。

一方で書籍市場は比較的安定しており、文庫や新書、学術書や専門書は根強い需要があります。さらに漫画やライトノベルといった分野は国内外で高い人気を持ち、日本のコンテンツが輸出されることで市場の新しい展開が広がっています。

市場環境の変化に対応するため、出版社や印刷会社は新しい仕組みを取り入れています。オンデマンド印刷により少部数から出版できるようになり、自費出版や専門的な分野の本も作りやすくなりました。地域限定の出版や個人の体験をまとめた書籍など、多様な形態の出版物が増えており、従来の一律大量流通とは異なる柔軟なスタイルが広がっています。

また、紙媒体とデジタルを組み合わせる取り組みも進んでいます。紙の書籍と電子版をセットで提供する方法や、雑誌の紙版とオンライン版を連動させる方法が広がり、利便性と保存性を両立させる工夫がなされています。これにより、紙の強みを残しつつデジタルのスピードや利便性を取り込む新しい出版の形が生まれています。

環境への配慮も市場の重要なテーマです。再生紙や森林認証紙の利用、環境に優しいインクの採用など、持続可能性を意識した出版が増えています。エコ志向が高まるなか、こうした取り組みは企業の信頼を高め、読者に選ばれる理由にもつながっています。

さらに注目されるのは読者層の変化です。デジタルで情報を得る世代が増える一方で、紙の本を所有し、コレクションとして楽しむ層も依然として存在しています。このような多様なニーズにどう応えていくかが出版市場の課題であり、新たな可能性を広げるポイントでもあります。

海外展開も市場拡大の大きな要素です。日本の漫画や小説は世界で人気があり、翻訳出版や電子配信によって国境を超えて広がっています。出版物を中心としたキャラクター展開やグッズ化など、多角的なビジネスチャンスが生まれている点も注目されます。

まとめると、出版印刷物の市場は縮小傾向にあるものの、新しい技術や仕組みを取り入れながら可能性を広げています。オンデマンド印刷やデジタルとの連動、環境対応、海外展開といった取り組みによって、紙媒体は依然として社会や文化を支える存在です。変化の時代を迎えている出版市場は、衰退ではなく進化の過程にあるといえるでしょう。

出版印刷物を長く楽しむための保存方法と保管の工夫について

出版印刷物は読む楽しみだけでなく、所有する満足感や長く手元に置いておきたいという思いを与えてくれる存在です。しかし紙は時間の経過とともに黄ばみや色あせ、カビの発生といった劣化が避けられません。大切な書籍や雑誌をできるだけ良い状態で残すには、日常の扱い方や保管環境に工夫が必要です。

まず意識したいのは光と湿気です。紙は紫外線に弱いため、直射日光に当て続けると変色や退色が起こります。本棚を窓際に置く場合はカーテンやブラインドで日差しを防ぐことが望ましく、照明は紫外線を含みにくいLEDが適しています。湿気は紙の大敵であり、カビや変形の原因になります。特に梅雨の時期には除湿機や乾燥剤を利用し、湿度を一定に保つことが効果的です。

温度管理も欠かせません。高温環境では紙の劣化が早まり、接着剤やインクに悪影響を与えることがあります。夏場の屋根裏や車内など、高温になる場所に出版物を置くのは避けましょう。理想的な保管環境は20度前後、湿度40〜60%程度とされ、安定した室内環境を整えることが長期保存の基本です。

収納方法も工夫が必要です。本を長く立てて保管すると背表紙に負担がかかるため、定期的に位置を変えたり、適度に横に寝かせたりすると効果的です。ただし重ねすぎると下の本に圧力がかかるので、数冊を目安にすると良いでしょう。雑誌のように大判のものはファイルケースに収納することで、型崩れや反りを防げます。

扱い方も保存状態に影響します。ページを乱暴にめくると破損の原因になり、手の油分や汚れが付着するとシミの原因になります。特に貴重な本は清潔な手で扱うことが大切です。ブックカバーを利用すれば汚れや摩耗から守ることができ、普段使いの本にも役立ちます。

貴重な出版物を守る場合は専用の保護資材を使うのも効果的です。中性紙を使ったカバーや保護袋に入れることで酸化を防ぎ、劣化を遅らせられます。保存箱や湿気対策用のシリカゲルと組み合わせれば、さらに長期的な保存が可能です。写真集や画集などの大型本は購入時のケースをそのまま利用するのも有効な方法です。

図書館や資料館では、温度や湿度を一定に保つ施設を整え、光や空気に触れる機会を減らす工夫が徹底されています。一般家庭で同じ環境を作ることは難しいものの、基本的な考え方を応用するだけで保存状態は大きく改善できます。

また、デジタル化を取り入れる方法もあります。本をスキャンしてデータ化しておけば、内容を安全に残すことができます。ただしデータは形式や端末の変化によって読めなくなる可能性があるため、紙の出版物と並行して保存するのが安心です。

まとめると、出版印刷物を長く楽しむには光や湿気を避け、温度や湿度を整え、収納と扱いに注意することが基本です。さらに保護資材や電子化を活用することで、より長期的に価値ある形で残すことができます。大切な出版物を守ることは、自分自身の知識や文化を守ることにもつながります。保存と保管の工夫を取り入れることで、出版印刷物は次の世代へと受け継がれる財産となるのです。

まとめ

出版印刷物は、書籍や雑誌、新聞といった紙の媒体として長い歴史を持ち、社会や文化の基盤を支えてきました。定期的に発行される雑誌や新聞、不定期に刊行される書籍など、その種類は多様であり、表紙と本文の構成や用紙の違いなど、制作の過程には多くの工夫が込められています。

出版印刷物の魅力は、情報を記録し共有するだけでなく、デザインやレイアウトによって読みやすさや印象を大きく左右する点にもあります。小説の余白や行間、雑誌の大胆な写真や色使い、新聞の効率的な段組みなど、それぞれの媒体が独自の役割を果たしながら、知識や文化を読者に伝え続けてきました。

社会的な役割としても、教育の支えとなる教科書や参考書、民主主義を支える新聞、時代の空気を映す文学や漫画など、出版物は人々の暮らしに深く関わっています。さらに所有する喜びや人との交流を生むきっかけとなり、文化の形成や継承にも寄与しています。

現代ではデジタル出版が普及し、電子書籍やウェブ媒体といった新しい形が広がっています。しかし紙の出版物は保存性や所有感といった特有の価値を持ち、デジタルの利便性と相互に補完し合う存在として共存しています。市場は縮小傾向にあるものの、オンデマンド印刷や環境対応、海外展開といった新しい試みが進み、出版の可能性は広がり続けています。

また、出版印刷物を長く楽しむためには保存方法にも工夫が必要です。光や湿気を避け、温度や湿度を一定に保ち、適切な収納や保護資材を活用することで、書籍や雑誌を良い状態で保てます。デジタル化を組み合わせることで、さらに長期的な保存も可能になります。

まとめると、出版印刷物は単なる情報伝達の道具ではなく、文化や歴史を形づくり、人々の暮らしを豊かにする存在です。デジタルとの共存や新しい技術の導入を通じて、その価値はこれからも進化し続けるでしょう。

よくある質問Q&A

-

出版印刷物とは具体的に何を指しますか?

-

出版印刷物とは、出版社や新聞社などが制作・発行する書籍や雑誌、新聞、参考書などの紙媒体を指します。定期的に刊行される雑誌や新聞、不定期に発行される単行本や新書などが含まれます。情報を届けるだけでなく、知識や文化を記録し共有する役割も果たしています。

-

定期出版と不定期出版の違いは何ですか?

-

定期出版は週刊誌や月刊誌のように決まった間隔で発行され、主に最新の情報や流行を伝えることを目的としています。一方、不定期出版は単行本や新書のように必要に応じて発行され、物語や研究成果など文章を中心にまとめた内容が多く、長く読み継がれる特徴があります。

-

出版印刷物の表紙と本文にはどのような違いがありますか?

-

表紙は本文を保護すると同時に、作品の顔として読者の目を引く役割を持ちます。そのため厚手で丈夫な紙が使われることが多く、印刷加工やデザインにもこだわりが見られます。本文は長時間の読書に適した紙質や文字組みが工夫されており、読みやすさを第一に考えられています。

-

出版印刷物はなぜ社会にとって大切なのですか?

-

出版印刷物は知識の保存や伝達に不可欠で、教育や研究、文化の発展に大きく貢献してきました。新聞は社会の出来事を共有し、雑誌は流行や関心を形づくり、本は思想や歴史を記録して未来に残します。単なる情報媒体を超え、社会や文化を支える存在なのです。

-

出版印刷物とデジタル出版はどのように違いますか?

-

紙の出版物は所有感や保存性に優れており、本棚に並べてコレクションする楽しみもあります。一方、デジタル出版は持ち運びやすく、検索や拡大などの機能で便利に利用できます。両者は競合するのではなく、それぞれの特性を生かしながら共存しています。

-

出版市場は縮小していると聞きますが本当ですか?

-

雑誌や新聞の部数は減少傾向にあり、市場規模は縮小しています。ただし書籍分野では漫画やライトノベル、専門書など一定の需要があり、安定した人気を保っています。また、海外展開やオンデマンド印刷の普及によって、新しい可能性も広がっています。

-

出版印刷物の魅力はどこにありますか?

-

紙をめくる感覚やインクの香りなど五感に訴える読書体験は紙媒体ならではの魅力です。さらに所有する喜びや本棚に並べる楽しみも出版印刷物の特徴です。内容を深く記憶に残しやすい点も、多くの人が紙の本を選ぶ理由となっています。

-

出版印刷物はどのように保存すれば長持ちしますか?

-

直射日光を避け、湿度や温度を一定に保つことが大切です。ブックカバーや保護袋を利用し、清潔な手で扱うことも劣化防止につながります。大切な本は中性紙のケースやシリカゲルを使った保存が効果的で、電子化との併用も有効です。

-

新聞は今後なくなってしまうのでしょうか?

-

紙の新聞は購読者が減少している一方で、社会に必要な情報を伝える役割は続いています。多くの新聞社は紙とデジタルの両方を展開し、読者のニーズに合わせた形で存続しています。そのため、形は変わっても新聞自体が消えることは考えにくいです。

-

雑誌はどのように時代の流行を反映しているのですか?

-

雑誌は写真や色彩を大胆に使い、特集や記事で流行やトレンドをリアルタイムに紹介します。ファッション誌やライフスタイル誌はその時代の関心を映し出し、文化的な資料としても価値を持ちます。過去の雑誌を読み返すと、時代ごとの社会背景を知ることもできます。

-

出版印刷物は教育にどのように役立っていますか?

-

学校の教科書や参考書は教育の基盤をつくり、学習ドリルや専門書は知識を深める手助けをします。読書習慣は語彙力や表現力、思考力を育てる効果もあり、教育現場で出版印刷物は欠かせない存在です。

-

出版印刷物のデザインはどんな影響を与えますか?

-

表紙やレイアウトは読者の印象を左右し、読みやすさや理解度にも影響します。小説では落ち着きやすい文字組みが、雑誌では視覚的に楽しめるデザインが採用され、新聞は効率的に情報を伝えるための段組みが工夫されています。

-

環境問題と出版印刷物の関係はありますか?

-

出版業界では再生紙や森林認証紙の利用、環境にやさしいインクの採用などサステナブルな取り組みが進んでいます。読者のエコ意識も高まっているため、環境対応は出版物の価値を高める要素の一つになっています。

-

オンデマンド印刷とは何ですか?

-

オンデマンド印刷は必要な部数だけを印刷する仕組みで、大量生産ではなく少部数から対応できます。自費出版や専門書など、従来は難しかったニッチな分野でも出版が可能になり、多様な出版の形を広げています。

-

出版印刷物とデジタル出版はどちらを選ぶべきですか?

-

目的やライフスタイルによって選び方は変わります。保存性や所有感を大切にしたいなら紙媒体、利便性や検索性を重視するならデジタル出版が適しています。どちらか一方ではなく、両方を併用する人も増えており、それぞれの特性を活かすことが大切です。

-

出版物を電子化するメリットは何ですか?

-

電子化することで物理的な劣化を防ぎ、場所を取らずに保存できます。検索機能を活用して効率よく利用できる点もメリットです。ただしデータ形式や端末の変化で将来読めなくなるリスクもあるため、紙と併用する方法が安心です。

-

出版印刷物を所有することに意味はありますか?

-

所有することは単なる読書以上の価値を持ちます。本棚に並ぶ書籍はその人の知識や経験の証となり、生活の一部として存在感を放ちます。手に取れる形で残ることで、文化的にも個人的にも大きな意味を持っています。

-

海外でも日本の出版印刷物は人気がありますか?

-

特に漫画やライトノベルは海外で高い人気を誇り、翻訳出版や電子配信を通じて広がっています。日本独自の文化や表現が世界で評価され、出版市場の新しい可能性を切り開いています。

-

出版印刷物を保管するときの注意点は?

-

直射日光や高湿度を避け、温度や湿度を安定させることが大切です。定期的に位置を変える、重ねすぎないなどの工夫も効果があります。中性紙の保護カバーやシリカゲルを活用すれば、さらに長持ちさせることができます。

-

出版印刷物の未来に可能性はありますか?

-

市場は縮小傾向にあるものの、オンデマンド印刷や環境対応、海外展開などによって新しい可能性が広がっています。デジタル(電子書籍)と紙の共存によって出版の幅は広がり続け、これからも社会や文化を支える存在として進化していくと考えられます。