水なし印刷とは?VOC廃液ゼロで環境にやさしい最新印刷方法を徹底解説

2025.10.09

水なし印刷という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。近年、印刷業界では環境にやさしい技術が次々と登場していますが、その中でも水なし印刷は「VOCをほとんど出さない」「有害な廃液を発生させない」という点で特に注目を集めています。従来のオフセット印刷では、印刷する部分と印刷しない部分を区別するために湿し水と呼ばれる液体を使っていました。この湿し水にはIPA(イソプロピルアルコール)や化学薬品が含まれており、印刷中に揮発してVOCが発生し、作業環境や大気に影響を与えていました。さらに現像工程では強アルカリ性の廃液が発生し、それを処理するコストや環境負荷が避けられない課題となっていたのです。

水なし印刷は、こうした従来の課題を根本から解決します。版の非印刷部分にシリコンゴム層を設け、その性質を利用してインキをはじき、印刷部分だけにインキを定着させる仕組みを採用しています。これにより湿し水が不要となり、VOCの発生源を取り除くことができました。さらに、版の現像にも「水現像方式」を用いるため、有害な廃液をほとんど発生させません。この工程の違いは、環境への負荷を大幅に減らしながら高品質な印刷を可能にする、大きな技術革新と言えるでしょう。

品質面でも水なし印刷は大きな魅力を持っています。従来方式では湿し水とインキのバランス調整が難しく、気温や湿度の変化によって仕上がりが不安定になることがありました。しかし水なし印刷は水を使わないため、インキの発色が安定し、色の鮮やかさや細部の再現性が高まります。小さな文字や繊細なデザインもくっきりと表現でき、広告や高級カタログ、パッケージ印刷など品質を重視する分野で大きな効果を発揮します。乾燥の速さも特徴で、紙に余計な水分を与えないため後工程にスムーズに移れる点も生産性向上に寄与します。

導入にあたっては専用の版やインキが必要となり、初期コストが従来より高くなる場合があります。また、資材の調達やオペレーターの教育といった課題もありますが、長期的に見れば廃液処理費用や印刷トラブルによる無駄を削減でき、トータルでのコスト削減が期待できます。さらに、環境に配慮した取り組みを社外に発信できることは企業価値を高め、取引先や消費者からの信頼を獲得する大きな武器となります。

水なし印刷は「環境にやさしい」「高品質」「企業ブランドを高める」という三つの側面を兼ね備えた印刷方式です。印刷物は単なる情報伝達の手段にとどまらず、企業の姿勢を映し出すものでもあります。だからこそ、水なし印刷を採用することは、社会的責任を果たしながら持続可能な未来へ貢献する選択となるのです。本記事では、その仕組みや特長、企業にとっての効果を詳しく解説していきます。

水なし印刷とは何かを初心者にもわかりやすく解説

水なし印刷という言葉を聞いたとき、多くの人は「水を使わない印刷なんて本当にあるのだろうか」と感じるかもしれません。従来のオフセット印刷では「湿し水」という液体を使って、印刷する部分としない部分を区別してきました。印刷しない部分に水を与えてインキを弾かせ、印刷部分だけにインキをのせるという仕組みです。ところが湿し水にはアルコール類や化学物質が含まれており、それが大気中に揮発するとVOCと呼ばれる揮発性有機化合物が発生してしまいます。VOCは大気汚染や健康への影響が懸念される物質であり、長年にわたって印刷業界の課題となっていました。

こうした背景を受けて開発されたのが「水なし印刷」です。名前の通り、水を使わない印刷方式で、湿し水の代わりに版の表面にシリコンゴムの層を設けることでインキを弾かせています。印刷部分にはインキが定着し、印刷しない部分にはシリコンが働いてインキを寄せ付けません。この仕組みにより、湿し水を一切使用せずに鮮明で安定した印刷を実現できるのです。

さらに水なし印刷は、版の現像方法でも環境への配慮がなされています。従来の印刷版では強アルカリ性の現像液が使われ、有害な廃液が出ることが避けられませんでした。ところが水なし印刷は「水現像方式」を採用しているため、有害な廃液をほとんど出さずに版を処理できます。印刷会社にとって廃液の処理は大きな負担であり、コストや環境対応の面で課題となってきました。その点でも水なし印刷は、廃液ゼロに近い工程を可能にする方法として高い注目を集めています。

印刷の世界で環境配慮が重視されるのは、単に社会的な流行ではありません。広告、出版物、パッケージ、カタログといった印刷物は日常生活に欠かせない存在です。その大量生産が環境に与える影響は大きく、資源削減や廃棄物削減が強く求められる時代において、環境負荷を減らせる技術の価値は計り知れません。水なし印刷はそうした社会的課題に応える技術であり、持続可能な生産活動を支える手段として広がりを見せています。

また、水なし印刷は環境面だけでなく品質面でも優れています。湿し水を使わないためインキと水のバランスを気にする必要がなく、印刷の安定性が高まります。その結果、色の再現性が向上し、ムラのない鮮明な仕上がりを得やすくなります。従来の方式では環境条件や調整次第で仕上がりに差が出やすかったのに対し、水なし印刷は安定した品質を保ちやすいのが大きな特徴です。

環境にやさしく、なおかつ高品質な印刷ができる水なし印刷は、環境意識の高い企業や自治体、そして持続可能な活動を重視するブランドにとって理想的な選択肢となっています。SDGsやカーボンニュートラルへの取り組みが広がるなかで、印刷方式の選択が企業イメージや社会的評価に影響を与えることも少なくありません。製品やカタログに「水なし印刷で制作」と記載すれば、環境への姿勢を伝える強いメッセージとなり、消費者の安心感や信頼感を高める効果も期待できます。

印刷方式は普段あまり意識されない部分ですが、実は企業の価値を左右する要素にもなり得ます。水なし印刷は単なる技術ではなく、環境負荷を軽減しながら高品質な印刷を実現できる、時代に合った新しいスタンダードと言えるでしょう。発注者にとっても印刷会社を選ぶ際に「水なし印刷に対応しているかどうか」は、これからますます大切な判断基準になるはずです。コストや見た目の問題だけでなく、環境への姿勢や社会的責任を示す手段としても、水なし印刷の価値は高まっています。

このように水なし印刷は、環境配慮と品質向上という二つの観点を同時に実現できる技術です。導入には設備やコストの調整といった課題もありますが、それ以上に社会的評価や企業イメージへの効果が期待できます。印刷物は単なる情報伝達の手段ではなく、どのような方法で作られたかが評価される時代に変わりつつあります。その流れの中で水なし印刷は、これからの印刷に欠かせない存在として大きな役割を担っていくでしょう。

水なし印刷の仕組みとVOC廃液を出さない環境配慮型印刷の特徴

水なし印刷が注目を集めているのは、その仕組みが従来の印刷と大きく異なり、環境負荷を大幅に減らせるからです。まず理解しておきたいのは、従来のオフセット印刷と水なし印刷との根本的な違いです。従来のオフセット印刷では「湿し水」と呼ばれる液体を必ず使います。この湿し水は印刷しない部分に与えることでインキをはじき、印刷部分との区別を作り出す役割を担っています。ところが湿し水にはIPA(イソプロピルアルコール)やその他の化学物質が含まれており、印刷現場で使われると空気中に揮発してVOCを発生させてしまいます。VOCは大気汚染の一因となるだけでなく、作業者の健康にも影響を与える可能性があるため、長年にわたり問題視されてきました。

それに対して水なし印刷は、湿し水という概念そのものをなくした印刷方式です。印刷に用いる版が特殊な構造をしており、印刷部分と非印刷部分の区別を水ではなく「シリコンゴムの層」によって行っています。非印刷部分に施されたシリコンはインキをはじく特性を持っており、そこにはインキが定着しません。逆に印刷部分にはインキがしっかりと乗るため、水を使わずとも明確に印刷の可否を分けることができるのです。この構造によって、印刷工程から湿し水を完全に取り除くことが可能になりました。

湿し水が不要になることで得られる最大の利点は、VOCの発生をほぼゼロに抑えられることです。従来の印刷では湿し水中のIPAや添加物が揮発して大気中に放出され、作業環境の空気を汚す原因になっていました。水なし印刷はその工程を根本的に変えるため、大気に対する負荷が極めて少なく、環境対応が求められる時代にふさわしい方式といえます。また、廃液の発生についても同様で、湿し水を使わないことで処理すべき廃液が大幅に削減されます。印刷会社にとって廃液処理はコスト面でも環境面でも大きな課題でしたが、水なし印刷はその問題を根本から解決する手段となります。

さらに特徴的なのは版の現像方法です。一般的なオフセット印刷の版は、強アルカリ性の現像液を使って処理する必要がありました。この現像液は環境に有害な成分を含み、使用後には廃液として処分しなければなりません。ところが水なし印刷の版は「水現像方式」を採用しています。水現像方式では、現像に使われるのが強い薬品ではなく水であるため、処理の過程で有害な廃液をほとんど発生させません。これにより印刷会社は環境負荷を減らすだけでなく、現場での取り扱いも安全に行えるという利点があります。

水なし印刷の特徴は、環境への負荷を抑えるだけでなく、印刷物の仕上がりにも良い影響をもたらします。湿し水を使用する従来方式では、水とインキのバランスが非常に繊細で、わずかな変化でも印刷の色味や品質に影響を及ぼすことがありました。気温や湿度の変化によって仕上がりが安定しないことも少なくありませんでした。しかし水なし印刷では水の要素がないため、インキの状態を一定に保ちやすく、結果として色の再現性や鮮明さが高まります。ムラやかすれといったトラブルも少なく、安定した仕上がりが期待できるのです。

また、環境にやさしい印刷方式であることは、企業活動において社会的責任を果たす上でも大きな意味を持ちます。今の時代、企業が選ぶ印刷方法は単なるコストや効率の問題だけでなく、環境方針やCSR活動に直結する要素となっています。環境負荷を抑える水なし印刷を導入することは、取引先や消費者に対して「持続可能な活動を重視している企業」という印象を与えます。実際に製品パッケージやパンフレットに「水なし印刷で制作」と明記することで、環境に配慮している姿勢を示すことができ、ブランド価値の向上にもつながります。

さらに消費者目線から考えても、水なし印刷で作られた商品や資料を手に取ることは安心感を与えます。直接的に印刷方法を意識しなくても「環境配慮型印刷」と書かれているだけで、企業の姿勢を感じ取ることができます。これは商品選びの基準にも影響する要素であり、持続可能な社会を目指す中でますます重要視されるようになるでしょう。

こうして見ていくと、水なし印刷は単に水を使わない新しい印刷方法というだけではなく、VOCの排出や廃液処理の問題を根本から解決する環境配慮型の技術であることがわかります。加えて印刷の品質も向上するため、環境面と仕上がりの両面から多くのメリットを持っています。環境保全と品質向上を両立できる印刷方法はそう多くはありません。その点で水なし印刷は、印刷業界における新しい選択肢として大きな可能性を持っているのです。

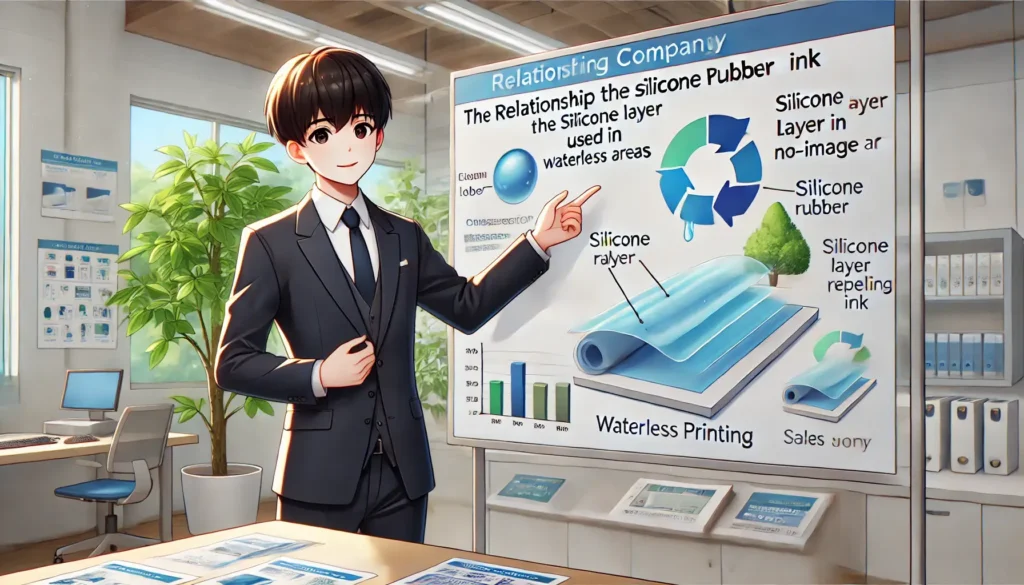

水なし印刷で使用されるシリコンゴム層とインキの関係について

水なし印刷を理解する上で欠かせないのが「シリコンゴム層」と「インキ」の関係です。従来のオフセット印刷では、印刷部分と非印刷部分を「水」と「油」の反発関係を利用して区別していました。つまり、水分がある部分には油性のインキが付かず、水がない部分にだけインキが付着する仕組みです。この方法は長年使われてきましたが、湿し水に含まれるアルコールや化学物質によるVOCの発生や、インキと水のバランスが崩れることで印刷品質が安定しにくいという課題がありました。

それに対して水なし印刷では「水」の代わりに「シリコンゴム層」が大きな役割を果たします。水なし印刷用の版は、非印刷部分に薄いシリコンゴムの層を形成しています。シリコンはインキを弾く特性を持つため、その部分にはインキが乗りません。一方、印刷部分にはシリコン層が存在せず、インキをしっかり保持することができます。これにより、水を使わなくても印刷部分と非印刷部分を鮮明に分けることができるのです。

この仕組みは一見単純に思えますが、実際には高度な技術によって成り立っています。シリコンゴムの層は極めて薄く均一である必要があり、もし厚みにムラがあるとインキの弾き方に差が出てしまいます。そのため製版段階では精密な加工が求められ、印刷の品質を大きく左右する重要な要素となります。さらにシリコン層は耐久性も求められるため、長時間の印刷に耐える強度がなければなりません。こうした条件を満たすことで初めて、水なし印刷は高品質で安定した仕上がりを実現できるのです。

インキとの関係についても注目すべき点があります。従来のオフセット印刷では、水とインキのバランス調整が作業の難しさの一因でした。湿度や温度によって水分が変化すると、インキが薄くなったり、逆に濃く出すぎたりすることがありました。しかし水なし印刷はそもそも水を使わないため、そのバランス調整が不要になります。結果として、インキ本来の発色が活かされ、鮮やかで安定した色再現が可能になるのです。

また、シリコンゴム層があることでインキが非印刷部分に広がることがなく、細かな文字や複雑な図柄でもシャープに再現できます。例えば小さな文字や繊細なグラデーションも水なし印刷ではよりクリアに表現できると言われています。印刷物の品質を追求する企業にとって、この点は大きな魅力です。カタログや高級パッケージ、アートブックなど、仕上がりにこだわる印刷物に水なし印刷が適している理由のひとつでもあります。

さらに、インキの乾燥や定着についても水なし印刷は有利です。湿し水を使わないことで紙に余分な水分が含まれず、インキの乾燥が早まりやすくなります。乾燥が早いということは、印刷後の工程もスムーズに進められるということです。製本や加工といった後工程への移行が速くなれば、生産効率の向上にもつながります。

ただし、シリコンゴム層とインキの関係には注意点もあります。水なし印刷に適したインキは、従来の印刷インキとは性質が異なる場合があり、専用のインキを使用する必要があるケースもあります。専用インキは発色や定着の点で優れていますが、導入初期にはコストがやや高くなる可能性があります。それでも環境負荷の低減や高品質な仕上がりを考えれば、多くの企業にとって十分に導入する価値がある技術といえるでしょう。

シリコンゴム層とインキの関係は、単に印刷の仕組みを説明するだけでなく、水なし印刷が持つ特性を理解するための核心部分です。水なし印刷が「環境にやさしい」と言われるのはVOCの削減や廃液の削減によるものですが、「高品質な印刷が可能」と評価される理由の背景には、このシリコン層とインキの働きがあるのです。企業担当者が水なし印刷を選ぶ際には、環境への配慮だけでなく、この品質面の強みもあわせて理解しておくことが重要でしょう。

このように、シリコンゴム層は水なし印刷の心臓部といえる存在です。インキを正確にコントロールし、水を使わない印刷を可能にする仕組みは、印刷業界にとって大きな革新です。環境性能と品質性能を両立できるのは、この構造によるものだといえます。水なし印刷の本質を知るうえで、シリコンゴム層とインキの関係を理解することは欠かせないポイントなのです。

水なし印刷が従来の印刷方式と比較して優れている点

水なし印刷の特長をより深く理解するためには、従来のオフセット印刷と比較してどのように優れているのかを整理してみることが大切です。両者は同じ「版」を使用する印刷方式ではありますが、仕組みや仕上がり、環境への影響において大きな違いがあります。

まず最も大きな違いは、湿し水を使用するかどうかという点です。従来の印刷では湿し水を利用することでインキが版の不要な部分に付かないようにしていましたが、湿し水にはIPAや化学薬品が含まれており、それがVOCの発生源となっていました。また、湿し水を常に安定して供給しなければならないため、オペレーターはインキと水のバランスを調整する技術を必要としました。これが現場の難しさであり、仕上がりにも影響する要因となっていました。一方で水なし印刷はそもそも水を使用しないため、この調整が不要になり、常に安定した品質を得られるという大きな利点があります。

次に仕上がりの面を比べてみると、水なし印刷は色の再現性が高いという評価があります。従来の印刷では水分の影響でインキの濃度が変わりやすく、時間が経つと色が薄く見えたり、部分的に濃淡が出たりすることがありました。特に気温や湿度の変化によっては大きな差が生じ、同じデータで印刷しても仕上がりにばらつきが生じることがあったのです。水なし印刷は水の影響を完全に取り除いているため、インキ本来の色が安定して表現され、鮮やかでムラの少ない仕上がりを実現します。精度の高い表現が必要なカタログや高級パッケージ、アート関連の印刷物などに適している理由はここにあります。

さらに、印刷後の工程にも違いが現れます。従来の方式では紙に余分な水分が含まれるため、インキの乾燥に時間がかかり、後加工や製本に移るまでに一定の待機時間が必要でした。これに対し水なし印刷では水分を使わないため、紙が吸収する余計な水分がなく、インキの乾燥が速く進みます。これにより、納期短縮や効率的な工程管理が可能になり、結果としてコスト削減や生産性向上にもつながります。

環境への配慮という視点でも比較は明確です。従来の印刷はVOCを発生させる湿し水を使い、さらに現像で強アルカリ性の廃液を出していました。これらは環境にとって負荷となるだけでなく、廃液処理のコストも企業にとって大きな負担でした。一方、水なし印刷はVOCの発生を大幅に削減し、廃液もほとんど出さない仕組みを採用しています。環境対応を重視する社会において、印刷方式の選択が企業価値に直結することを考えると、この差は非常に大きな意味を持ちます。

もう一つの比較ポイントは作業環境の改善です。従来の印刷現場では湿し水が蒸発して空気が湿気を帯びたり、独特の臭気が発生したりすることがありました。これは作業者にとって快適とは言えず、長期的に見ても健康に影響を与える懸念がありました。水なし印刷は水を使わないため、こうした問題が発生しにくく、クリーンで快適な職場環境を実現できます。従業員にとって働きやすい環境づくりは企業にとって大切な要素であり、この点も無視できない利点です。

ただし、比較をする際には課題についても触れておく必要があります。水なし印刷は専用の版やインキを必要とする場合があり、その分初期コストや資材費が高くなることがあります。従来方式に比べると設備投資が必要なケースもあるため、導入時には慎重な検討が必要です。しかし、品質の安定性や環境対応による社会的評価を考えれば、その投資は長期的に大きな価値を生み出すと考えられます。

総合的に見て、水なし印刷は従来の印刷方式と比べて環境へのやさしさ、仕上がりの安定性、工程の効率性、作業環境の改善など多くの面で優れています。導入コストという課題はあるものの、それ以上に得られる効果が大きいため、企業が印刷方法を選ぶ際に強く候補に挙がる技術だと言えるでしょう。

水なし印刷とVOC削減のつながりを解説し廃液ゼロを実現する理由

水なし印刷が環境に配慮した印刷方式として評価される最大の理由は、VOCの削減と廃液ゼロに近い生産工程を実現できる点にあります。ここでは、なぜ水なし印刷がVOCの削減に直結するのか、そしてどのようにして廃液を出さない仕組みを持っているのかを丁寧に見ていきましょう。

従来のオフセット印刷においてVOCが発生する主な要因は、湿し水の中に含まれるIPA(イソプロピルアルコール)や薬品です。印刷中に湿し水が蒸発すると、そこからVOCが大気中に放出されます。印刷会社の工場で働く人にとっては、VOCの匂いや刺激が作業環境を悪化させ、長期的には健康面でのリスクを抱える可能性があります。さらに、排出されたVOCは大気汚染の原因となり、光化学スモッグの発生や温暖化にも関係すると言われています。このような背景から、VOCの削減は印刷業界全体の重要な課題とされてきました。

水なし印刷では、このVOCの発生源そのものを取り除いています。湿し水をまったく使用しないため、IPAをはじめとした溶剤が揮発する心配がありません。版の非印刷部分にシリコンゴム層を設けることで、従来なら水が担っていた役割を代替しているため、VOCの排出を根本的に抑えることが可能になったのです。つまり、水なし印刷はVOC削減のための「対策」ではなく、「発生要因そのものをなくす仕組み」と言えます。

さらに水なし印刷は、廃液の発生もほとんどありません。一般的な印刷では、版の現像に強アルカリ性の現像液を使用することが多く、使用後には廃液処理が必須でした。この処理には費用もかかり、処理過程で再び環境への負担を生じるリスクもありました。しかし水なし印刷は「水現像方式」を採用しており、有害な薬品を使わずに版を処理できます。そのため、廃液の発生量を極めて少なく抑えられるのです。印刷工程において廃液が出ない、あるいはごくわずかで済むということは、環境負荷の低減だけでなく、企業にとってもコスト削減や作業効率の向上につながります。

ここで注目したいのは、VOC削減や廃液ゼロが単なる環境保護の取り組みという枠を超えて、企業にとって大きな利点になるという点です。環境対応を積極的に進めている企業は、取引先や消費者からの信頼を得やすく、ブランドイメージの向上にもつながります。製品のパッケージやパンフレットに「水なし印刷による環境配慮型製品」と記載されていれば、購買者はその企業の姿勢を直感的に理解でき、安心感を持って商品を選ぶことができます。消費者の環境意識が高まる中で、こうした印刷方式を採用することは、企業にとっても大きな価値を生み出すのです。

さらに、印刷工場におけるVOCの削減は、従業員の働きやすさにもつながります。VOCが少ない環境は空気がきれいで匂いも軽減されるため、現場で働く人の負担を減らすことができます。これは従業員の健康維持や職場の快適性に直結し、長期的に見れば離職率の低下や生産効率の向上といった成果にもつながります。つまり、水なし印刷を採用することは、環境だけでなく働く人にとっても良い影響を与えるのです。

こうした点を総合すると、水なし印刷がVOC削減や廃液ゼロを実現する理由は明確です。湿し水を完全に排除することでVOCの発生源をなくし、現像に有害な薬品を使わないことで廃液を出さない仕組みを実現しています。従来の印刷方式では避けられなかった問題を根本から解決する仕組みであり、時代が求める「環境にやさしいものづくり」の実現に直結しているのです。

このように、水なし印刷は環境課題の解決策であると同時に、企業の持続可能な発展を支える技術でもあります。環境負荷を抑えながら高品質な印刷を提供できる水なし印刷は、今後さらに多くの現場で採用されていくことが期待されます。

水なし印刷が環境保全や企業の社会的責任に与える影響について

水なし印刷の導入は、単なる技術革新にとどまらず、環境保全や企業の社会的責任に直結する取り組みとして大きな意味を持っています。現代社会では、製品やサービスがどのような工程で作られているのかが消費者や取引先から厳しく見られるようになり、環境に負担をかけない方法を選ぶこと自体が企業評価の対象となっています。特に印刷業界のように資源とエネルギーを多く使う分野では、環境対応をいかに進めるかが企業の姿勢を映し出す鏡のような存在になっているのです。

水なし印刷の最大の特徴であるVOC削減や廃液の発生抑制は、地球環境の保全に直結します。従来の印刷で必須だった湿し水にはIPAをはじめとする化学物質が含まれ、それが大気中に揮発することで大気汚染の原因になっていました。また現像の際には強アルカリ性の廃液が発生し、それを処理する過程でも環境負荷が避けられませんでした。水なし印刷はこの仕組みを根本から変えることで、環境への負担を最小限に抑えることに成功しています。印刷物が社会に大量に流通することを考えれば、この効果は決して小さなものではなく、業界全体の持続可能性を支える技術だと言えるでしょう。

さらに、環境に配慮した印刷方式を選ぶことは、企業の社会的責任を果たす行為でもあります。現在、SDGsやカーボンニュートラルの達成を目指す動きが世界的に広がり、企業が「環境にやさしいものづくり」に取り組んでいるかどうかが重要な評価基準になっています。印刷物を制作する際に水なし印刷を採用することは、単なるコストや仕上がりの選択ではなく、社会に向けて「環境に責任を持つ企業である」という強いメッセージを発信することにもつながります。例えば商品パッケージや会社案内に「水なし印刷を採用」と記載すれば、環境意識の高い企業姿勢を消費者に伝える効果が期待できるのです。

また、企業にとって環境対応は顧客だけでなく取引先や投資家に対するアピールにもなります。取引先企業は、自社と関わる相手が環境配慮に取り組んでいるかどうかを評価のポイントにしている場合が多く、投資家もESG投資の観点から企業の環境対策を重視しています。そのため、水なし印刷を積極的に導入する姿勢は、取引の信頼性や資本調達の面でもプラスに働く可能性があります。つまり環境への取り組みは単にイメージを高めるだけでなく、経営の安定や発展にも直結するのです。

従業員の意識や働きやすさという側面から見ても、水なし印刷の効果は見逃せません。VOCが発生しにくい環境は作業現場の空気をきれいに保ち、匂いや刺激を抑えるため、従業員の快適性や健康維持に寄与します。働く環境が改善されれば、従業員のモチベーションや定着率も高まりやすくなります。企業の社会的責任は「外への発信」だけでなく「内への配慮」にも及ぶため、水なし印刷は社内環境を改善する取り組みとしても有効だと言えるでしょう。

こうした観点を総合すると、水なし印刷の導入は単に印刷方法を変えること以上の意味を持ちます。環境への負荷を軽減し、社会に責任を果たす姿勢を示し、さらに企業の信頼性や持続的成長に貢献する要素として大きな役割を果たすのです。印刷方式の選択が企業活動全体の姿勢を反映する時代において、水なし印刷を採用することは「環境配慮と責任ある経営を同時に体現する選択」と言えるでしょう。

水なし印刷の導入によるコスト面や運用面でのメリットと課題

水なし印刷を検討する企業担当者にとって気になるのは、環境や品質への効果だけでなく、実際に導入する際のコストや運用面での影響でしょう。印刷方式の変更は現場の流れや設備投資に直結するため、費用面や日常的な運用での課題を理解しておくことが重要です。ここでは水なし印刷を導入した場合にどのようなメリットがあるのか、そしてどのような課題が想定されるのかを丁寧に解説します。

まずメリットとして挙げられるのは、長期的に見たコスト削減の可能性です。従来のオフセット印刷では湿し水や添加物、強アルカリ性の現像液などを継続的に使用する必要があり、その分の購入費用や廃液処理費用がかかっていました。水なし印刷は湿し水を使わないため、IPAなどの薬品にかかる費用が不要になり、廃液処理にかかる負担も大幅に軽減されます。初期導入時には専用の版やインキが必要となりコストが高くなることもありますが、長期的に見ると消耗品の削減や処理コストの軽減が大きなメリットとなるのです。

また、運用面でも効率化につながります。従来の印刷ではインキと水のバランスを微調整する必要があり、オペレーターの熟練度によって仕上がりの安定性が左右されていました。水なし印刷ではその調整作業自体が不要になるため、印刷開始から安定した品質を得やすく、印刷立ち上げの時間短縮や不良率の低下につながります。さらに紙に余分な水分が含まれないため、インキの乾燥も速く、後工程にスムーズに進められる点も効率化の要因です。

品質面での安定性は、結果的にコスト削減にも寄与します。印刷トラブルが少なくなれば、やり直しや廃棄を減らすことができ、資材の無駄を抑えることができます。これは資源削減という環境面の効果だけでなく、企業の収益性改善にも直結します。特に大量印刷を行う現場では、この安定性の恩恵は非常に大きいでしょう。

一方で課題も存在します。水なし印刷を導入するためには専用の版やインキを採用する必要があり、それが従来の資材に比べて高価になる場合があります。また、印刷機の一部では改造や調整が必要になるケースもあり、初期投資が避けられないこともあります。さらに、専用インキは従来のインキと比べて取り扱い方が異なる場合があるため、オペレーターに新しい知識や技術を習得してもらう必要があります。これは短期的には教育コストや学習期間を要する要素となります。

もう一つの課題は、資材の調達体制です。水なし印刷専用の版やインキは従来の資材ほど広く流通していないことがあり、供給状況が安定していない地域では導入が難しいこともあります。そのため、導入前には印刷会社や資材メーカーとの十分な確認が必要です。特に大量の印刷案件を抱える企業にとっては、資材調達の安定性が欠かせない検討ポイントになるでしょう。

しかし、これらの課題は導入初期に集中するものであり、中長期的に見れば環境負荷の軽減や品質の安定化、廃棄削減によるコスト削減といったメリットがそれを上回る可能性が高いと考えられます。さらに、環境に配慮した印刷方式を採用すること自体が企業価値を高め、取引先や消費者からの信頼を得る要因になるため、金銭的なコスト以上の効果をもたらすことも少なくありません。

結論として、水なし印刷の導入には短期的にはコストや教育面での負担がある一方で、長期的には効率化とコスト削減、そして環境配慮による企業価値向上という大きなメリットが期待できます。導入を検討する際は、目先の費用だけでなく、将来的に得られる効果や社会的評価まで含めて判断することが重要です。

水なし印刷を採用した場合の品質や仕上がりに関する特長

水なし印刷が注目される理由のひとつに、仕上がりの美しさと品質の安定性があります。従来の印刷方式では湿し水とインキのバランス調整が常に求められ、このわずかな変化が仕上がりに影響を及ぼしていました。気温や湿度といった環境要因でも色味が変化し、同じデータを使っても印刷物ごとに微妙な違いが出ることも珍しくありませんでした。これに対して水なし印刷は湿し水を使用しないため、インキ本来の色をそのまま紙に定着させることができ、より鮮明で安定した仕上がりが得られるのです。

まず色再現性の高さは大きな特長です。水分の影響を受けないため、インキの濃度や色合いが安定し、デザインデータに忠実な仕上がりが期待できます。写真の鮮やかな発色や繊細なグラデーション表現も得意で、広告や高級カタログ、美術関連の出版物など、細部の美しさが求められる印刷物に適しています。文字の再現性についても、小さな文字や細い線までシャープに印刷できるため、情報量の多い冊子や精密なデザインにも強みを発揮します。

さらに、印刷ムラやにじみが少ない点も特徴的です。従来の方式ではインキと水のバランスが崩れると紙の一部に濃淡が出たり、インキがにじんだりすることがありました。水なし印刷では水の要素が存在しないため、そうしたトラブルが発生しにくく、安定した品質を長時間維持することができます。この安定性は、大量印刷を行う現場においても大きなメリットになります。

乾燥の速さも見逃せません。紙に余計な水分を与えないため、インキが紙の上で効率よく乾燥します。結果として後工程に移るまでの待機時間が短縮され、効率的な生産フローが可能になります。納期が厳しい案件やスピードが求められる印刷物において、この速乾性は非常に有利に働きます。

また、品質の安定性は環境条件に左右されにくい点にも現れます。従来の印刷方式では湿度が高い季節や気温が変動する環境で仕上がりに差が出やすいという課題がありました。しかし水なし印刷は湿度や気温の影響を受けにくく、年間を通じて安定した品質を提供できます。これは印刷会社にとってもオペレーションがしやすく、顧客に対して常に一定の品質を保証できるという安心感につながります。

品質面のメリットは、企業にとって信頼性の向上にも直結します。例えば企業のパンフレットや商品カタログはブランドイメージを左右する大切なツールですが、印刷の仕上がりが不安定だと信頼性が損なわれてしまいます。水なし印刷による鮮明で安定した仕上がりは、企業のメッセージを正確に伝え、消費者に安心感を与える効果があります。パッケージ印刷においても、細部まで美しく表現できることは商品の価値を引き上げる要素となり得ます。

総合的に見ると、水なし印刷は環境負荷を軽減するだけでなく、品質の高さや仕上がりの美しさにおいても大きな優位性を持っています。環境配慮と高品質の両立を求める企業にとって、単なる「エコな印刷方式」ではなく「ブランド価値を高める選択肢」として位置づけられるでしょう。

水なし印刷が企業ブランディングや顧客との信頼関係構築に役立つ理由

水なし印刷は環境への配慮や品質の高さといった直接的なメリットだけでなく、企業のブランディングや顧客との信頼関係を築く上でも大きな力を発揮します。現代の消費者は製品そのものの品質や価格だけでなく、企業がどのような姿勢で社会と向き合っているかにも敏感に反応します。そのため、印刷方式という一見裏方の選択が、実は企業のイメージ形成に大きな影響を与えているのです。

まず水なし印刷は「環境配慮型の取り組みを行っている企業」という強いメッセージを発信できます。VOCをほとんど出さず、廃液もほとんど発生しない水なし印刷を採用することは、環境負荷を減らす具体的な行動として社外に示すことができます。企業が発行する会社案内やCSRレポート、さらには商品パッケージや販促物に「水なし印刷による制作」と明記するだけでも、環境に対する責任感を持った企業であることを伝えることができます。これは消費者だけでなく取引先や投資家に対しても信頼感を高める効果をもたらします。

さらに、品質の高さもブランディングに直結します。水なし印刷は色の再現性が高く、細部まで鮮明に表現できるため、ブランドイメージを正確に伝えることができます。特に高級感を重視するブランドや、デザイン性の高い商品を扱う企業にとっては、仕上がりの美しさがそのままブランドの印象を左右します。パッケージやカタログといった顧客が直接手に取る媒体において、安定した品質は「信頼できるブランド」という認識を強める要素となるのです。

また、水なし印刷は顧客との長期的な信頼関係を築く上でも効果を発揮します。環境意識の高まりにより、多くの消費者は「持続可能な取り組みを行っている企業」を選びたいと考えています。水なし印刷を積極的に取り入れている企業は、その姿勢を通じて顧客の価値観に寄り添うことができ、信頼や共感を得やすくなります。単に製品やサービスを提供するだけでなく、「環境を大切にしながら社会に貢献している企業」として顧客の心に残ることができるのです。

加えて、取引先やビジネスパートナーにとっても水なし印刷の採用は安心材料となります。環境基準やCSRに対する要求が高まるなかで、印刷物の制作過程に配慮している企業は、サプライチェーン全体の価値を高める存在として評価されます。水なし印刷を取り入れることで、自社だけでなく関係する取引先全体の信頼性を底上げできる点は大きな強みです。

総合的に見れば、水なし印刷は単なる印刷技術ではなく、企業が社会とどのように関わるかを示すメッセージのひとつです。環境負荷を減らしながら高品質な仕上がりを実現できるこの方式を採用することは、ブランディングを強化し、顧客との信頼関係を築き、企業の価値を高める行動そのものだと言えるでしょう。

水なし印刷を総合的に振り返り環境配慮型印刷としての価値を考える

ここまで水なし印刷の仕組みや特徴、環境への影響、企業活動への効果などを幅広く見てきました。最後に、これらを総合的に振り返りながら、水なし印刷が持つ価値について考えてみましょう。

まず水なし印刷の本質は、従来の印刷工程に不可欠とされていた湿し水を排除したことにあります。湿し水を使わず、非印刷部分にシリコンゴム層を設けることでインキを弾き、印刷部分にはインキを正確にのせるという仕組みは、印刷の世界に新しい基準を生み出しました。これにより、VOCの発生を大幅に減らし、有害な廃液もほとんど出さない環境配慮型の印刷が可能になったのです。これは単なる技術的改良ではなく、社会全体が求める持続可能な生産活動に応える仕組みであると言えます。

また、水なし印刷は環境性能だけでなく、品質の高さでも優れています。湿し水とインキのバランス調整が不要になることで、安定した色再現や細部まで鮮明な仕上がりが実現できます。小さな文字や繊細なデザインもくっきり表現できることは、パンフレットやパッケージ、アート関連の印刷物など、品質を重視する場面で大きな強みになります。環境への配慮と品質の高さを同時に実現できる点は、水なし印刷ならではの大きな魅力です。

さらに、企業にとって水なし印刷を採用することは、社会的責任を果たす行為でもあります。CSRやSDGsといった国際的な枠組みの中で、環境への取り組みは企業の評価に直結します。水なし印刷を導入することは、印刷方式の選択を通じて「環境を意識した企業である」という姿勢を内外に示す手段となり、ブランド価値の向上や顧客からの信頼獲得につながります。さらに、取引先や投資家からの評価を高める効果も期待できるため、経営の安定にも貢献する要素となるでしょう。

もちろん、導入にあたっては専用の版やインキが必要であり、初期コストや教育面での課題は避けられません。しかし、それらの課題は中長期的に見れば効率化や廃棄物削減、環境対応による社会的評価の向上といった効果によって十分に補える可能性があります。短期的な負担よりも長期的なメリットを見据えることが、導入を検討する企業にとって大切な視点になるでしょう。

水なし印刷を総合的に見ると、それは「環境にやさしい」「高品質」「企業価値を高める」という三つの側面を同時に満たす技術であると整理できます。印刷は単なる製造工程ではなく、企業の姿勢や社会への責任を映し出すものになりつつあります。そのなかで水なし印刷は、次世代に向けた印刷のスタンダードとして広がっていく可能性を十分に秘めています。

今後、環境対応の取り組みがますます強く求められる中で、水なし印刷の存在感はさらに高まるでしょう。環境保全を意識しつつ、高品質で安定した印刷を実現できる技術を選ぶことは、企業にとって単なるコストや効率の問題ではなく、社会に対する姿勢を示す大切な行動になります。水なし印刷は、そうした社会的役割を果たしながら、持続可能な未来を支える印刷方式として、多くの現場で採用されていくことでしょう。

まとめ

ここまで水なし印刷について、仕組みや特徴、環境への効果、企業にとっての利点などを幅広く見てきました。最後に、それらを整理しながら総合的な視点でまとめます。

水なし印刷は、従来の印刷で当たり前だった湿し水を使用しないことによって成り立つ方式です。非印刷部分にシリコンゴム層を配置することでインキをはじき、印刷部分にだけインキを定着させるという構造は、VOCの発生源をなくし、有害な廃液もほとんど出さない仕組みを実現しています。これにより環境負荷を大幅に軽減できるだけでなく、印刷現場の作業環境改善や従業員の健康維持にもつながっています。

品質の面でも水なし印刷は強みを発揮します。湿し水とインキのバランス調整が不要になることで、色の安定性が向上し、細かなデザインや小さな文字も鮮明に印刷することが可能です。ムラやかすれといったトラブルも減り、仕上がりの一貫性を高められることは、企業のブランド価値や顧客の信頼感を強める要因になります。

導入にあたっては専用の版やインキが必要で、初期コストやオペレーターの教育といった課題もあります。しかし、廃液処理費用の削減や不良率の低下、後工程の効率化といった中長期的なメリットを考えると、導入効果は十分に見込めるでしょう。さらに、環境配慮の姿勢を示すことがCSR活動やSDGs達成の取り組みに直結し、取引先や投資家からの信頼を高める点も見逃せません。

総合すると、水なし印刷は環境性能、品質の高さ、そして企業価値の向上という三つの要素を兼ね備えた技術です。印刷方式の選択は、単なる製造工程の違いではなく、社会への責任や企業姿勢を示す大切なメッセージになります。これからの時代に求められる「持続可能な印刷」の代表的な答えのひとつが、水なし印刷であると言えるでしょう。

よくある質問Q&A

-

水なし印刷とはどのような印刷方法ですか?

-

水なし印刷は従来のオフセット印刷で使われていた湿し水を使わず、非印刷部分にシリコンゴム層を設けてインキをはじく仕組みを採用した印刷方式です。VOCの発生や有害な廃液を大幅に削減できる環境配慮型の方法として注目されています。

-

なぜ水なし印刷は環境にやさしいといわれるのですか?

-

湿し水を使わないことでIPAなどの溶剤が揮発せずVOCの排出を防ぎます。また、現像も水現像方式を採用しているため有害な廃液をほとんど出さず、環境への負担を大きく減らせるからです。

-

水なし印刷と従来のオフセット印刷の大きな違いは何ですか?

-

従来方式は水と油の反発を利用して印刷部分と非印刷部分を分けますが、水なし印刷はシリコン層でインキをはじく仕組みを採用しています。この違いにより水の管理が不要となり、安定した仕上がりが得られます。

-

水なし印刷はどのような印刷物に向いていますか?

-

写真やグラデーションを多用する高級カタログ、美術関連書籍、商品パッケージなど、色の鮮やかさや細部の再現性が求められる印刷物に適しています。文字の小さい冊子やデザイン性の高い媒体にも強みを発揮します。

-

VOCとは何のことですか?

-

VOCは「揮発性有機化合物」の略で、大気中に揮発して光化学スモッグや温暖化の原因になるとされる物質です。従来の印刷では湿し水に含まれるIPAなどがVOCの発生源となっていました。

-

水なし印刷は印刷コストが高いと聞きますが本当ですか?

-

初期導入時は専用の版やインキを使用するためコストがかかる場合があります。ただし、廃液処理費用や印刷トラブル削減による無駄の減少、効率化による生産性向上を考慮すると長期的にはコスト削減につながることも多いです。

-

水なし印刷に専用のインキは必要ですか?

-

はい。水なし印刷専用に開発されたインキを使用することで、シリコン層と適切に反応し、安定した印刷品質を保つことができます。従来のインキでは仕上がりに問題が出る場合があるため専用品の利用が推奨されます。

-

水なし印刷は乾燥が早いと聞きますが理由は何ですか?

-

紙に余計な水分を与えないため、インキが紙の上で効率よく乾燥します。結果として後工程への移行が速くなり、納期短縮や生産効率の改善につながります。

-

水なし印刷を導入することで企業の評価は上がりますか?

-

はい。環境対応に積極的な姿勢を示すことは取引先や消費者からの信頼につながります。CSR活動やSDGsへの取り組みとしても評価され、ブランド価値の向上に役立ちます。

-

水なし印刷は従業員の働く環境にも影響がありますか?

-

VOCの発生を抑えることで空気が清浄に保たれ、匂いや刺激が減ります。これにより作業環境が快適になり、従業員の健康維持や働きやすさにもつながります。

-

水なし印刷は大量印刷にも対応できますか?

-

はい。品質の安定性が高いため、大量印刷でも色ムラやかすれが出にくく、長時間の印刷にも対応できます。安定した仕上がりを求められる案件に適しています。

-

水なし印刷は環境規制への対応に役立ちますか?

-

役立ちます。VOCの排出削減や廃液抑制は環境基準を満たすだけでなく、将来的に規制が強化されても柔軟に対応できる手段として有効です。

-

水なし印刷を導入する際の課題は何ですか?

-

専用資材の調達や初期コスト、オペレーターの教育が課題となることがあります。ただし、導入後は効率化やブランド評価向上によって課題を補える可能性が高いです。

-

水なし印刷はデザイン面でどのようなメリットがありますか?

-

細い線や小さな文字、写真のグラデーションが鮮明に表現できるため、デザインの意図を忠実に再現できます。ブランドイメージを高めたい媒体に適しています。

-

水なし印刷の普及は今後広がっていきますか?

-

環境意識の高まりや企業のCSR活動の拡大に伴い、水なし印刷の需要は今後さらに広がると考えられます。環境と品質を両立できる技術として、導入を検討する企業は増えていくでしょう。

-

水なし印刷を採用すると消費者に伝えることは可能ですか?

-

可能です。印刷物に「水なし印刷による制作」と明記することで、環境に配慮している姿勢を直接伝えられます。消費者に安心感を与え、ブランドへの共感を促す効果があります。

-

印刷後の加工工程に影響はありますか?

-

水を使用しないため紙の伸縮や反りが少なく、加工精度が安定します。これにより製本やパッケージ加工がスムーズに行える点も利点のひとつです。

-

水なし印刷は海外でも利用されていますか?

-

はい。特に環境基準が厳しい地域では早くから注目されており、ヨーロッパや北米を中心に採用事例が増えています。日本でも環境対応の一環として導入が広がっています。

-

導入を検討している企業はどこから始めると良いですか?

-

まずは印刷会社に相談し、対応可能な機材や資材、コスト見積もりを確認することから始めると良いでしょう。小ロット案件で試験的に導入し、効果を確認してから本格的に取り入れる方法もあります。

-

水なし印刷は環境意識の高い消費者にどのように受け止められますか?

-

環境配慮型の商品やサービスを選びたいと考える消費者にとって、水なし印刷は企業の姿勢を示す明確な指標となります。ブランドに対する好感度や購買意欲を高める効果が期待できます。