株式会社ヤマガの印刷工場からでる紙のはしきれが大変身!1冊300〜370枚の個性派メモが100円で買えるって本当?

2025.07.03

印刷工場から生まれる「紙のはしきれ」が、もう一度人の役に立つメモ用紙として生まれ変わる。そんな静かで丁寧なものづくりが、株式会社ヤマガの印刷現場では日々行われています。チラシやパンフレットなどを印刷・断裁する際にどうしても出てしまう紙の端材や予備用紙。そのまま処分されるのではなく、ひと束ずつ丁寧に選び取られ、のり付けして綴じられることで、一冊のメモ帳に再構成されています。

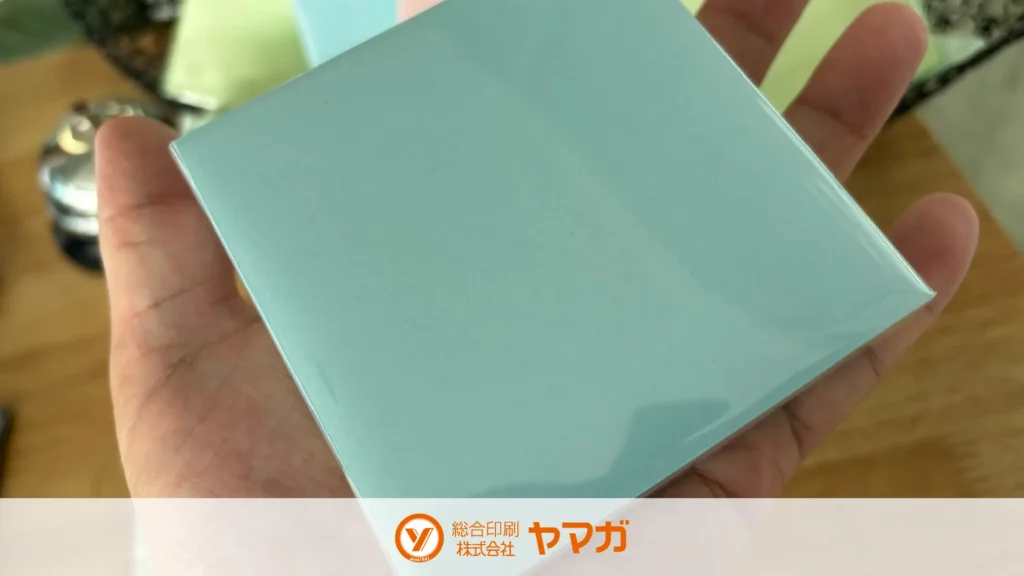

このメモ用紙の魅力は、なんといってもその個性と実用性のバランスです。紙の色や厚み、手触りが1枚ごとに異なり、まるで小さな作品集のような感覚で紙をめくることができます。同じものはひとつとして存在せず、使うたびに少しずつ違う表情に出会える。そんなちょっとした楽しさが、日常の中にやさしく溶け込んでいきます。しかも、1冊あたり300〜370枚というたっぷりのボリュームがありながら、価格はたったの100円。手に取りやすく、気兼ねなく使える存在として、多くのオフィスや家庭で親しまれています。

企業では伝言や打ち合わせメモに、家庭では冷蔵庫の買い物リストや子どものお絵かき帳として、気づけばいつもそばにある。そうした日常の一部としての活躍の裏には、印刷業のプロの目と経験によって選ばれた紙、丁寧に束ねられた手作業、そして「紙を無駄にしたくない」という静かな想いがあります。この小さなメモ帳が生まれるまでの背景には、ものづくりの現場で大切にされてきた姿勢と、環境へのやさしいまなざしが詰まっているのです。

- 株式会社ヤマガの印刷工場から出る紙のはしきれがどのようにメモ用紙として再活用されているのか

- 紙のはしきれを使ったメモ用紙にはなぜサイズや色が統一されていないのか

- 1個あたり300〜370枚というボリュームがどのようにして確保されているのか

- 紙のはしきれで作られたメモ用紙が1個100円という価格で提供できる背景

- 株式会社ヤマガのメモ用紙が企業の現場や一般の家庭でどのように役立っているのか

- 紙のはしきれメモ用紙が持つ見た目や手触り、ユニークな質感や個性について

- 印刷業界の視点から見た紙のはしきれ再利用の意味や、ものづくりの裏側について

- 紙のはしきれを使うことが環境への配慮につながる理由

- まとめ

- 株式会社ヤマガの印刷工場アウトレットメモ帳の購入情報はこちら

- よくある質問Q&A

株式会社ヤマガの印刷工場から出る紙のはしきれがどのようにメモ用紙として再活用されているのか

株式会社ヤマガの印刷工場では、日々多くの印刷物が作られています。チラシやパンフレット、リーフレット、名刺など、さまざまな製品が印刷機と断裁機を通してかたちになっていくなかで、どうしても紙のはしきれや中途半端に余ってしまった紙が出てしまいます。これらの紙は通常であれば廃棄物として処分されるものですが、ヤマガ印刷では、そうした「余り紙」の一部をできるだけ無駄にせず活かすために、メモ帳として再利用する取り組みを行っています。

印刷の現場では、断裁作業の都合により用紙の四隅や端に余白が残ることがあります。また、印刷機にかけた用紙が少しだけ余ってしまうこともあります。たとえば、1000部の印刷をするために1100枚の用紙を用意しておいた場合、予備分として使われなかった100枚前後の紙が、ちょうど良いサイズのまま残ることもあります。こうした紙は真っ白なこともあれば、試し刷りの跡がある場合もあり、内容や状態はさまざまです。しかし、印刷用紙としては十分に質が高く、手触りの良さもそのまま残っています。

ヤマガ印刷では、そうした紙をゴミとして処分するのではなく、「もう一度、誰かの手に渡るかたちに整えて使えないか」と考えました。そして始まったのが、この紙のはしきれを使ったメモ帳づくりです。工場内では、印刷後に余った紙や断裁時に発生した小さな紙を回収し、それらを一定の大きさに揃えたうえで、ひとつひとつの束としてまとめ、のり付けをしてメモ帳の形に加工していきます。

このメモ帳の特徴は、まさに「一点もの」であることです。サイズや紙の色は毎回異なり、全く同じ組み合わせのものは存在しません。あるときは淡いブルーの紙が中心になっていたり、またあるときは白色の上質紙が何枚も混ざっていたりと、その日の断裁の流れや印刷案件の種類によって、中身の個性が自然に変わっていきます。この不均一さこそが、このメモ帳に味わいを与えており、工場ならではの魅力といえます。わかりやすく簡単に表現すると印刷工場のアウトレット品なのです。

実際の製造では、まず余った紙をサイズごとに分別します。小さすぎるものや、印刷が全面に入っていてメモとして使いづらいものは取り除き、メモ帳にふさわしいものだけを選別していきます。その後、束ねた紙を断裁機である程度揃ったサイズに整え、背の部分に専用ののりを塗って圧着します。これにより、1枚ずつきれいに剥がせる使いやすいメモ帳ができあがるのです。

メモ帳として再加工する工程も、ヤマガ印刷のスタッフが心を込めて取り組んでいます。もちろん機械も使いますが、サイズや紙の質感によっては人の目と手で確認しながら調整する場面も多く、想像以上に丁寧な作業が重ねられています。そうして完成したメモ帳は、株式会社ヤマガの事務所で1個100円で販売されています。1冊あたりの枚数はおおよそ300〜370枚と非常にボリュームがあり、見た目以上の実用性があります。

この取り組みは、ヤマガ印刷にとっても特別な意味を持っています。印刷現場で出る余り紙は、以前であれば産業廃棄物として廃棄処分されていたこともありました。しかし、「まだ書ける」「まだ紙として使える」と判断されるものについては、できるだけ形を変えて役立てたいという思いが背景にあります。ただ安く提供するということではなく、もともとの紙の品質を保ちつつ、新しい用途で再び人の役に立つ存在へと変えていく。それが、印刷会社としてできる小さな環境取り組みなのです。

また、このメモ帳の存在を知ったお客様のなかには、オフィスでのメモ書きに活用する方や、家庭で買い物リストを書いたり子どもの落書き帳として使ったりする方もいらっしゃいます。ユニークな紙が混ざっていることで、使うたびに新しい発見があり、毎日の中にちょっとした楽しさを感じてもらえるという声も届いています。ある人にとってはアイデアノートのように使われたり、またある人には折り紙として重宝されたりと、想像以上に幅広いシーンで活躍しています。

紙の端材をメモ帳にするという発想は、環境のことを考える上でも非常に意味があります。印刷という業務はどうしても大量の紙を扱うことになり、少しのロスが積み重なると大きな廃棄量になります。そんななかで、紙の寿命を少しでも延ばし、使いきるという意識が自然と広がっていくことは、事業者にとっても利用者にとっても大切な価値観の共有といえるでしょう。大げさなことではありませんが、小さなアクションの積み重ねが、モノへの見方や暮らしのあり方を少しずつ変えていく力になります。

株式会社ヤマガが印刷工場の一角で地道に取り組んでいるこのメモ帳づくりは、大量生産ではないからこそ、紙に対する敬意や思いやりが詰まっています。そして、それを手に取る方にも、日々のなかで少しだけ、紙とのつきあい方を考えるきっかけになれば。そんな静かなメッセージが、この商品には込められているのです。

紙のはしきれを使ったメモ用紙にはなぜサイズや色が統一されていないのか

株式会社ヤマガの印刷工場で生まれる紙のはしきれメモ用紙は、ひとつとしてまったく同じものがないというのが最大の特徴です。購入する度に大きさや色合い、質感が少しずつ異なっており、それがまるで日替わりのように新鮮さを届けてくれます。こうした不揃いさは、実は偶然ではなく、印刷という工程そのものに根ざした必然的な背景から生まれています。

印刷業の現場では、商品となるチラシやパンフレット、冊子、名刺などを大量に印刷し、一定のサイズに断裁して仕上げる作業が日常的に行われています。このとき、使用される用紙は最初から目的のサイズに合わせて用意されているのではなく、むしろ大きめの紙を使ってまとめて印刷し、あとから複数に切り分けるというやり方が一般的です。そうすることで効率が良くなり、印刷機に通す際のトラブルも減らせるためです。

たとえば、A4サイズの印刷物を作るために、もっと大きなサイズの用紙を使い、そこに複数面を並べて印刷してから裁断するという工程がとられます。この裁断作業によって、当然ながら用紙の端の部分や、使われなかった余白部分が発生します。これが「紙のはしきれ」と呼ばれるもので、元の印刷物によってその形状や大きさはまちまちですし、どの位置でカットされたかによって、印刷が入っている面積や紙の質感にも違いが生じます。

ヤマガ印刷では、そうした裁断によって残ったはしきれや余白の部分のうち、まだ使える紙を再利用の候補としてピックアップします。その際、すべてを統一したサイズに揃えるということはせず、むしろ余りがでないように断裁します。サイズがほんの少しずつ異なるのは、断裁の元となる印刷物の種類が毎日異なるためであり、それによって生まれる端材の寸法も変化するからです。

また、紙の色や質感にもばらつきがあるのは、印刷現場で使用される紙の種類が多岐にわたっているからです。たとえばチラシには比較的薄手で明るい色の上質紙が使われる一方で、パンフレットにはしっかりとした厚みのあるコート紙や、落ち着いた色味のマット紙が使われることがあります。加えて、カラー印刷の試し刷りに使われた紙が混ざることもあるため、1冊のメモ帳の中に、真っ白な紙とカラフルな紙が交互に現れることもあります。

このようにして集められた紙をメモ帳として再構成するにあたって、すべてを同じサイズや同じ色に揃えるには、さらに細かい裁断や選別の工程が必要になりますが、それではせっかくの紙をより多く削り捨ててしまうことになり、再利用の意義が薄れてしまいます。ヤマガ印刷では、できるだけそのまま紙を活かすことを大切にしており、紙の本来の姿を残したまま使ってもらうという考え方を採っています。

たとえば、紙の長辺がほんの数ミリ違っているだけで、本来であれば整形のために切りそろえるところを、あえてそのまま使用することで、手間も省き、紙の無駄も減らすことができます。また、1枚1枚に紙の感触が変わることについても、単調さのない使い心地や、少しだけ気分を変えてくれるような驚きとして楽しんでいただけることを期待しています。

こうしたサイズや色の違いは、「均一であることが正しい」という固定観念から少し離れて、モノとのつきあい方を柔軟に捉えるきっかけにもなるかもしれません。たしかに、一般的に売られているメモ帳はすべて同じサイズで整えられており、見た目にもそろっていて美しいものが多いですが、一方で、この紙のはしきれメモ帳には、工業製品にはない「揺らぎ」や「表情」があります。その違いこそが、この商品ならではの魅力として感じられる部分なのです。

また、実際に使用される方のなかには、こうしたランダムさを楽しんでくださる声も多く寄せられています。たとえば、思考の整理をするときに毎回違う色の紙が出てくることで、発想に変化が生まれるという方や、ラフスケッチや手書きのアイデアを描くときに、紙の個性が気持ちをリセットしてくれるという方もいらっしゃいます。サイズがそろっていないことを逆に「自由さ」として受け取ってくださる方が多いのは、このメモ帳の何よりの強みともいえるでしょう。

日々印刷される内容が異なるため、使用される紙も変化し、その結果としてサイズや色に統一性がなくなる。それをそのまま活かして商品として世に出すという選択は、製造する側にも使う側にも、小さな許容や遊び心をもたらしてくれるものです。株式会社ヤマガでは、この「揃っていないこと」に価値を見いだし、それを愛着のある製品へとつなげています。

メモ用紙とは、本来「ちょっとしたことを残すための紙」であり、その役割においては、きれいに揃っている必要はありません。むしろ、不揃いであることが気持ちを軽くし、「思いついたらすぐ書く」「とりあえずメモしておく」といった行動を後押ししてくれるのです。そんな風に、メモ帳がほんの少し使う人の心をやわらかくしてくれる存在になれば・・・。それが、ヤマガ印刷の紙のはしきれメモ帳に込められた、やさしい願いなのです。

1個あたり300〜370枚というボリュームがどのようにして確保されているのか

株式会社ヤマガの印刷工場から生まれる紙のはしきれメモ帳は、手のひらに収まるようなサイズ感ながらも、中をめくると想像以上に厚みがあります。1冊のなかにしっかりと紙が詰まっており、その枚数はおおよそ300枚から370枚ほど。これだけのボリュームがありながら、価格は1冊100円と非常にお手頃です。なぜそんなにたくさんの枚数を詰められるのか、不思議に感じる方も多いかもしれません。このボリュームの秘密には、株式会社ヤマガの印刷現場で日々生まれる紙の流れと、丁寧に整える工程の工夫が関係しています。

まず前提として、印刷会社の工場では、印刷工程の特性上、用紙が常に大量に扱われています。印刷物というのは、一般的に数百枚、数千枚、時には万単位の発注を受けて生産されるため、印刷機には常に束ねられた紙が通され、そして仕上げの断裁を経て出荷されていきます。この一連の流れのなかで、どうしても出てしまうのが、サイズの合わない紙や使いきれなかった紙です。これらはもともと廃棄対象として扱われることもありましたが、株式会社ヤマガではそれをあえて再利用し、紙としての価値を再構成しています。

日々の断裁作業で発生する紙のはしきれは、決して数枚や数十枚といった単位ではありません。ひとつの印刷案件で出る端材の量が数百枚に及ぶこともあり、それが毎日何件も積み重なれば、自然とかなりの枚数になります。その中でも、メモ帳として再利用できそうな用紙をスタッフが選別し、厚みや形状を見ながら分類していくことで、素材の在庫はしっかりと確保されていきます。

こうして蓄積された紙のなかから、メモ帳に加工するための素材としてふさわしいものをピックアップし、それぞれ一定のサイズに整えながら、1冊あたり約300枚(少し少なくなるときもあります)を目安に束ねていきます。ただし、すべての紙が同じ厚みとは限らず、使用されていた用途や紙質によっても微妙な違いがあるため、重ねてみたときの全体の厚みも考慮しながら枚数を調整しています。紙が薄めであれば370枚前後になることもあり、厚めの用紙が多く含まれていれば、300枚でもしっかりとした存在感のあるメモ帳になります。

この調整作業は、すべて機械まかせというわけではありません。現場のスタッフが実際に手に取り、紙の束の感触を確かめながら枚数を重ねていきます。視覚だけでなく触覚を頼りに「ちょうど良い厚みか」「この枚数でのり付けしてもしっかりまとまるか」などを判断しているのです。こうした細やかな作業の積み重ねが、1冊ごとに安定した使い心地と満足感を支えています。

また、ヤマガ印刷では「どうせなら、たっぷり使ってもらいたい」という思いから、極力薄すぎるメモ帳にはしないよう工夫しています。少ない枚数で終わってしまうよりも、思い切り自由に、惜しみなく使ってもらえるようにという考えがあり、その結果、自然と300枚以上というボリュームになっているのです。これにより、ユーザーは1冊のメモ帳を長く活用でき、コストパフォーマンスも高く感じてもらえます。

紙の厚みを感じながら1枚ずつめくるその時間には、工場で紙が加工され、束ねられ、整えられてきた背景が息づいています。作り手が目指しているのは、ただ紙を集めて束ねるだけのメモ帳ではありません。たとえば厚みにばらつきがあると、のりの付きが甘くなり、使っているうちにバラけてしまうこともあります。そうならないよう、のりを塗る際にも気温や湿度を見ながら適量を調整し、乾燥にも時間をかけることで、しっかりとまとまった製品に仕上げています。

さらに、枚数が多いという点は、再利用という観点からも意味があります。もし端材がわずかしか使われていないようであれば、それは単なる付け足しでしかなく、リサイクルという本来の目的を果たせていません。ヤマガ印刷では、捨てられるはずだった紙に新たな命を吹き込み、できる限り多くの紙を再活用することを意識しており、その結果として1冊のなかに多くの紙を詰め込むという仕様が実現しているのです。

もちろん、日によって手元に集まる紙の量は変動します。しかし、印刷の仕事が日々行われているかぎり、一定のペースで紙のはしきれは発生します。そのため、常にある程度の在庫を確保しながら、安定して商品を作り続けられるという強みもあります。余った紙を無理にため込むのではなく、定期的に整えて形にしていくことで、循環が生まれ、必要とされる場所へと紙が再び届いていくのです。

1冊のメモ帳に込められた300枚という数字は、単なる数字以上の意味を持っています。使う人にとっては「まだある」「どんどん使える」と思える安心感であり、作る側にとっては「これだけの紙を救えた」という手応えでもあります。その枚数が、印刷業のなかにある目には見えにくい努力や、再利用への想いの積み重ねであるということを、少しでも感じ取っていただけたら嬉しく思います。

紙のはしきれで作られたメモ用紙が1個100円という価格で提供できる背景

株式会社ヤマガで作られている紙のはしきれを使ったメモ用紙は、1冊あたり300枚から370枚という十分なボリュームがありながら、1個100円という手に取りやすい価格で販売しています。手にした方からは「この枚数で100円なんて信じられない」「もっと高くてもいいのでは」といった声が聞かれることもありますが、それでもこの価格が守られている背景には、いくつかの現実的な理由と、株式会社ヤマガの考え方が込められています。

まず大きな理由として挙げられるのが、メモ用紙に使用されている紙自体が、新たに購入されたものではなく、すでに印刷現場で発生した端材や半端紙であるという点です。本来、印刷の仕事をしていると、印刷サイズの用紙を用途に合わせて切って使うことになりますが、どうしてもすべてを無駄なく使い切ることはできません。裁断時に生まれる紙のはしきれや、数量調整の結果として余ってしまう紙は、印刷の現場にとって日常的に出るものであり、それ自体はすでに仕入れた段階で使われている資材の一部です。

このため、メモ帳に再加工される紙には、あらたに紙を買い足すためのコストがほとんどかかっていません。通常の文具メーカーがメモ帳を作る場合、新品の用紙を使って断裁や製本を行うことになりますが、株式会社ヤマガの印刷工場からでる紙のはしきれメモ帳は、その多くが「廃棄予定だったものを活かす」形で作られているため、素材にかかる費用が非常に小さく済んでいます。

とはいえ、紙が廃棄予定であったとしても、そこからメモ帳として製品化するまでには、人の手による作業や製造に必要な道具、保管・販売までの工程が含まれます。株式会社ヤマガでは、印刷機の稼働がひと段落した時間帯や、印刷現場の空き時間を使って、スタッフが紙の整理や束ね作業、のり付け、検品、包装などを行っています。この取り組みは、通常業務と並行して少しずつ行われているため、専用の製造ラインや追加人員を必要とせず、自然な流れのなかで作られているのが特徴です。

のり付けに使われている接着剤も、特殊なものではなく、製本や簡易綴じに使われる汎用の製本用のりが使われており、大量生産を前提としないからこそ、材料コストも抑えることができます。また、パッケージも必要最小限の簡素な仕様となっており、派手なラベルや装飾的な包装はあえて施していません。透明の袋に包まれているだけという、非常にシンプルな外観は、コスト削減の意図だけでなく、「中身で勝負したい」という製品思想をそのまま反映しています。

販売面でも工夫が凝らされています。たとえば、販売経路を広げすぎず、事務所での販売に限定することで、物流や在庫管理にかかるコストを最低限に抑えています。また、宣伝やマーケティングに大きな予算をかけることなく、口コミやリピーターの方々の声で少しずつ広がっているため、余計な広告費用が発生しないことも、低価格を維持する一因となっています。

そしてなにより、株式会社ヤマガがこのメモ帳を通して届けたいのは「ものを無駄にしないという価値」と「紙に触れる楽しさ」であり、利益を追求するための製品ではないという考え方が根底にあります。1冊100円という価格は、印刷会社として最低限のコストをカバーしつつも、できるだけ多くの人に手に取ってもらい、日常の中で気軽に使ってもらえるようにという想いから設定されています。紙の一枚一枚に込められた背景や、それが製品として再び命を持つプロセスを知ってもらいたい。そのためには、あくまで“買いやすい”価格であることが重要だと考えているのです。

印刷会社として日々の業務のなかで発生する紙の端材。それを捨てずに、手間をかけて丁寧に整え、形にして届けるという流れは、けっして派手なものではありませんが、ものづくりの根本を見つめ直す姿勢そのものです。価格以上の価値を感じてもらうことが、なによりの目標であり、たとえ利益がわずかでも、使ってくださる方の笑顔や驚きが大きな励みになります。

日常的に使うものだからこそ、手に取りやすい価格であることは大切です。しかもそのなかに、製造者の工夫や思いやりがしっかり込められていることを知ると、使う側の気持ちもまた、少しだけやわらかくなるのではないでしょうか。1個100円。この価格はただ安いだけでなく、ものを大切にし、再び活かすという選択が作り出した、とても静かで意味のある数字なのです。

株式会社ヤマガのメモ用紙が企業の現場や一般の家庭でどのように役立っているのか

株式会社ヤマガの印刷工場で生まれた紙のはしきれを活用したメモ用紙は、その素朴な佇まいと手軽さから、さまざまな場所で活用されています。1枚1枚の紙が持つ個性を楽しめるだけでなく、のり付けされているため、使い勝手も抜群です。特に、企業のオフィスや家庭の中でこのメモ帳がどのように役立っているのかを見ていくと、このシンプルな製品の中に、日常を支えるちょっとした便利さと安心感がしっかりと詰まっていることが伝わってきます。

企業の現場では、メモ用紙はなくてはならない存在です。たとえば、電話の取り次ぎや、来客対応中の伝言メモ、倉庫や工場でのちょっとした在庫確認メモなど、ほんの数行のやり取りを紙に残すシーンは意外と多くあります。こうしたメモはすぐに読み返して破棄されることが多く、あえて立派なノートや特別な用紙を使う必要はありません。その点、このメモ帳は紙の色や質感がさまざまでありながら、すべての紙が実用に耐える品質を持っているため、ラフに使っても気にならず、気軽にどんどん使えるのがうれしいポイントです。

また、のり付けされていることで1枚ずつきれいに剥がすことができ、紙のバラつきや散らかりを防ぐという利点もあります。一般的なコピー用紙をカットして束ねただけのメモ帳と比べても、まとまりが良く、片手で扱いやすい仕様になっています。多忙な現場で手早くメモを取る必要があるとき、この使いやすさは意外と大きな助けになります。とくに、事務仕事で慌ただしく対応している社員にとっては、「いつでもそこにある」「すぐ使える」「終わったら捨てられる」という手軽さが、とてもありがたいのです。

会議の前後に、簡単な要点を書き出して整理するためにも役立ちます。たとえば、議題に沿って話したいことを箇条書きにしたり、意見を聞きながら重要なポイントだけを抜き出してメモしたりと、紙のサイズに縛られない自由な使い方ができるのが特長です。書き出したメモを会議後にそのまま共有したり、個人の備忘録として保管したりと、必要に応じて使い方を変えられるのも、このメモ帳の魅力です。

一方、一般の家庭では、家族間のちょっとした伝言や、買い物リストの記録、冷蔵庫に貼るリマインダーとして活躍しています。たとえば「夕方○○さんから電話があったよ」や「牛乳買ってきてね」といったメッセージを手書きで残すとき、さっと1枚剥がして書ける手軽さはとても便利です。冷蔵庫や玄関にマグネット付きのクリップで挟んでおけば、いつでも誰でも使える家庭の共有メモとして機能します。

子どもたちにとっても、このメモ用紙は小さな遊び道具になります。サイズが手頃で、しかも色や紙質がバラバラなので、お絵かきをしたり、折って遊んだり、思い思いに使うことができます。特に、大人が大事にしすぎず自由に使わせてくれるメモ帳というのは、子どもにとって安心できる存在です。たくさん書いても怒られない、思いきり描いても大丈夫、という感覚は、創造力をのびのび育てる環境にもつながっていきます。

さらに、料理中に使いたいレシピのメモや、ゴミ出しの日のチェックリストなど、「今だけちょっと使いたい紙」が欲しいときにもぴったりです。使い終わったらそのまま捨てられる、でも必要なあいだはしっかり役目を果たしてくれるという、このメモ帳ならではの軽やかさが、暮らしのあらゆる場面で役立っています。

オフィスや家庭で何気なく使われるこうしたメモ帳の存在は、紙のはしきれという言葉から想像するよりもずっと丁寧につくられており、日常のなかに静かに溶け込んでいきます。使う人の立場や使う場所によって、用途はさまざまですが、それぞれのシーンにすっとなじむ柔軟さがあり、「ちょうどいい」「これで十分」と思わせてくれる安心感があります。

特別ではないけれど、確かにそこにある便利さ。それがこのメモ帳の魅力です。機能性を押し出すよりも、「ふつうに使えること」を大切にしているからこそ、たくさんの人の手元に届き、静かに支持されているのかもしれません。株式会社ヤマガが印刷工場の一角で手がけているこの製品は、使ってくれる人たちの日常の中に自然と居場所を見つけ、今日もまたそっと使われているのです。

紙のはしきれメモ用紙が持つ見た目や手触り、ユニークな質感や個性について

株式会社ヤマガの印刷工場から生まれる紙のはしきれメモ用紙には、既製品にはない特別な「味わい」があります。見た目や手触り、質感といった感覚的な部分に、どこか温かみを感じる方も多いのではないでしょうか。これらのメモ用紙は、均一に整えられた市販のメモ帳とは異なり、そもそも使われている紙の種類がさまざまで、色、厚み、肌ざわりなどが一冊のなかに混在しています。そのため、同じものがひとつとして存在せず、それぞれにちがった表情を持っているのです。

まず目を引くのが、紙の色味の多様さです。まっさらな白だけではなく、ややアイボリーがかった紙、ほんのりグレーや淡いブルーが混ざった紙などが含まれていることもあります。これは、もともとそれぞれ異なる用途で使われていた印刷用紙が、裁断や予備紙として余ったものであるためです。たとえばチラシのベースに使われた明るい用紙、パンフレットの中面で使われた少し落ち着いた色合いの用紙、封筒に使われることの多いクリーム色の紙など、多様な紙が無作為に積み重なって、独特の色の重なりを生み出しています。

手触りについても、紙をめくるたびに変化を感じることができます。ある紙はさらさらしていて鉛筆が滑りやすく、ある紙はマットな質感でペン先にわずかに抵抗がある。ときには光沢がありツルツルとしたコート紙や、逆にわずかにざらつきがあり、インクの乗りがゆっくりになる紙もあります。書き味の違いを楽しめるという意味でも、書く道具との相性を考えながら使えるのが、このメモ用紙の面白さのひとつです。使うたびに変化があり、書くという行為が少し特別な時間になります。

紙の厚みにも違いがあるため、めくったときの感覚や、束を手に取ったときの感触にも独特のボリューム感があります。市販のメモ帳のように均一ではないけれど、そこがむしろ心地よく、日常のなかで紙と触れ合う時間に“揺らぎ”を与えてくれます。

見た目の不ぞろいさに、最初は驚く方もいるかもしれません。でも、使い始めるとその多様性がむしろ楽しく感じられるようになります。「今日はこの紙だった」「あ、このページはちょっと厚め」と、ちょっとした違いを見つけるたびに、小さな発見が積み重なっていくようです。それは、ただのメモ帳以上に、紙という素材の奥深さに触れるきっかけとなり、使う人と紙との間に自然と親しみが生まれていきます。

また、この“個性のある紙たち”は、使い終わったあとにとっておきたくなることさえあります。何気なく書いた走り書きでも、紙の色や手触りが面白かったために、ふと保管しておきたくなるという方も少なくありません。これは、単に「使いやすい」や「安い」といった実用性の範囲を超えた、情緒的な価値に触れる体験とも言えます。

こうしたユニークな個性を持つメモ用紙は、ひとつの製品というよりも、小さな「紙の作品集」のようでもあります。それぞれの紙に、どこかから切り取られた背景があり、それが積み重なって束になっている。その物語性に惹かれて、ちょっとしたプレゼントとして購入される方もいらっしゃいます。包装も簡素で控えめなため、なおさら中身の魅力が際立ちます。手にした人が思わず紙をめくって中身を確かめてしまう、その衝動は、メモ帳にしては珍しい楽しみ方かもしれません。

株式会社ヤマガのこのメモ用紙は、製品としての均質さを追い求めるのではなく、「ありのままの紙」に価値を見出す姿勢から生まれています。裁断された紙のなかに見つかる個性や表情をそのまま活かし、できるだけ加工を加えずに束ねていく。その素直な製造工程が、紙本来の魅力を引き出しており、結果として、市販品にはない「味」を持ったメモ帳に仕上がっているのです。

たとえ少し不ぞろいでも、紙が持っている特性をありのままに受け止めて使ってみる。それだけで、いつものメモがほんの少し特別な時間に変わる。そんな体験を、株式会社ヤマガのメモ用紙は静かに届けてくれます。一冊のなかに詰まった紙たちの個性は、使う人の感性と出会って初めて本当の意味で活かされるのかもしれません。そしてそれが、このメモ帳を手に取る価値のひとつになっているのです。

印刷業界の視点から見た紙のはしきれ再利用の意味や、ものづくりの裏側について

株式会社ヤマガが取り組んでいる紙のはしきれを活かしたメモ用紙づくりには、印刷会社ならではの視点と、ものづくりの現場に息づく考え方が色濃く反映されています。表からは見えにくい工場の中で、日々行われている細かな工夫や判断。そのひとつひとつが積み重なって、シンプルで使いやすいメモ帳というかたちに仕上がっています。この取り組みがどのような背景から生まれ、どんな意味を持っているのかを、印刷業界の現場に根ざした視点から改めて考えてみたいと思います。

まず、印刷会社の業務は、ただ紙にインクを乗せるだけではなく、その前後に多くの工程が関わっています。印刷前には、データ作成や色調整、用紙の選定や機械へのセットがあり、印刷後には断裁や折り、製本や検品といった後工程が控えています。そのなかで、必ずといっていいほど出てくるのが「余る紙」です。印刷物を仕上げるためには、紙を多めに用意しておく必要があり、それは印刷調整や予備の分を見込んだものですが、予定通りに進んだ場合は、まったく手が触れられないまま紙が余ることも珍しくありません。

また、断裁時にできる四隅のカット、ページ数が合わない印刷物から外れた部分、折り工程の試し紙、色味のチェック用紙など、業務の中で自然に生じる紙の断片は、毎日少しずつ、しかし確実に積み重なっていきます。これらの紙は、一見すると使い道がなさそうに見えるかもしれませんが、実はその多くがまだまだ書くための紙として十分な品質を持っています。ただのゴミとして扱うには、あまりにももったいないものが多いのです。

印刷の仕事に長く携わっていると、紙に対する感覚が研ぎ澄まされていきます。ほんの少しの厚みの違いや、光沢の具合、紙の繊維の向き、インクの乗り方など、見るだけで、あるいは手に触れただけで、「この紙は良い紙だな」と判断できるようになります。そうした経験をもとに、株式会社ヤマガでは日々出る端材のなかから、「これは使える」と思うものを見極め、丁寧に集めて保管し、あとからメモ帳として再加工する工程へとつなげていきます。

このような取り組みは、効率化や利益追求とは少し違った場所から出発しています。むしろ、ものを大切にする気持ちや、ものづくりに対する誠実さが根底にあると言えるでしょう。印刷工場では大量の紙が日々扱われるからこそ、ほんの一束の紙を無駄にせず、もう一度手に取ってもらえる形に整えるという行動が、深い意味を持ち始めるのです。それは環境意識の高まりとも共鳴しながら、業界の中でも少しずつ広がりを見せています。

また、印刷業という仕事は、機械的な工程が多いように見えて、実際には人の手や判断に支えられている場面がたくさんあります。特に端材の扱いに関しては、機械任せでは難しい部分が多く、「これは書きやすいか」「めくりやすいか」「見た目が不快にならないか」といった点を、人の目で確かめる必要があります。そうした丁寧な仕事を積み重ねることが、製品としての安心感や、使う人の満足につながっていきます。

このようなものづくりの姿勢は、直接的には数字で評価されることの少ない部分かもしれませんが、確実に人の心に届く何かを持っています。大量生産ではなく、地道に積み上げていく工程のなかにある工夫や手間こそが、最終的に「また使いたい」と思っていただける製品を生み出しているのです。

印刷の仕事には、納期、品質、コストといった厳しい条件が常に求められます。そのなかで効率ばかりを追うのではなく、あえて「手をかける」ことを選ぶというのは、簡単なことではありません。しかし株式会社ヤマガでは、「どうせ捨てる紙だから」ではなく、「まだ使える紙だから」という視点を持つことで、メモ用紙という別の価値に変えることを選びました。それは、現場で働く人たちの経験に裏打ちされた判断であり、ものづくりに対する責任の表れでもあります。

この取り組みが、直接的に売り上げに大きく貢献しているかといえば、決してそうではないかもしれません。しかし、こうした姿勢を丁寧に続けていくことで、印刷という仕事の在り方そのものが、少しずつ社会のなかに広がりを見せていく可能性があります。なにげなく使っている紙に、背景や思いがあると知ったとき、人はその紙を少しだけ大切に扱いたくなるものです。その積み重ねが、印刷会社と社会を結ぶ静かな橋渡しになるのではないでしょうか。

印刷の現場で生まれる紙のはしきれ。それをどう見るかは、会社の姿勢や考え方によって大きく変わってきます。株式会社ヤマガでは、それを単なる余りものではなく、次の使い道を見出す素材として捉え直し、形を整え、また人の手に届けています。このサイクルは、印刷業という仕事の一部でありながら、同時に持続可能なものづくりの象徴でもあります。誰かに届き、また誰かの暮らしの中で役立つ。その静かな循環が、今日もまた工場の一角で積み上げられているのです。

紙のはしきれを使うことが環境への配慮につながる理由

日常の中で何気なく使っている紙製品ですが、そのひとつひとつの背景には、想像以上にたくさんの資源やエネルギーが使われています。木を伐採し、パルプを加工し、水と熱をかけて紙を作るという工程は、環境への負荷を避けられないものです。そのため、紙を「無駄なく使う」ことは、私たち一人ひとりが身近にできる環境配慮のひとつと言えるでしょう。株式会社ヤマガが行っている「紙のはしきれをメモ用紙に再利用する」という取り組みは、小さなことのように見えて、実はとても意味のあるアクションです。

まず前提として、紙の原材料である木材は限りある資源です。森林は自然のバランスを保つ重要な存在であり、二酸化炭素を吸収し、生態系を支える役割を担っています。近年では、紙の原料を持続可能な方法で確保するために、FSC認証などの仕組みが整備されていますが、それでも製紙の過程には水やエネルギーの大量消費が避けられず、製造段階での環境負荷は決して小さくありません。

そんななかで、「すでに存在している紙を、もう一度活用する」という行動は、森林資源の保全や、製紙にかかるエネルギーの削減に直結します。新たに紙を生産せずに、すでにある紙を別の用途で使うことで、それだけ森林伐採の圧力が減ることになりますし、製造工程そのものをまるごと省略できることにもつながります。つまり、使える紙を最後まで使いきるという姿勢は、それ自体が自然環境への負担を軽減することになるのです。

株式会社ヤマガでは、印刷作業のなかで日常的に発生する紙のはしきれや半端紙を、可能な限り再利用しています。たとえば、断裁のときに余った細長い部分や、印刷数の調整で出た予備用の紙、試し刷りの用紙など、これまでなら産業廃棄物として処理されていたものが、今ではメモ用紙という実用品として生まれ変わっています。これにより、廃棄物として処理するための燃料も減らせるうえ、紙の「寿命」を延ばすことにもなります。

このような再利用の考え方は、いわゆる「3R(リデュース・リユース・リサイクル)」のうちの「リユース」にあたります。すでに製品としての役割を終えたもの、または副産物として残ったものに対して、別の用途を与えて再び活かすという考え方です。リサイクルのように資源を分解して再構成するのではなく、そのままのかたちを保ちつつ再利用するため、加工エネルギーも抑えられます。

たとえば、1日に1,000枚の印刷を行うなかで、仮に100枚の紙が余ったとします。それが10案件あれば、1日で1,000枚の余り紙が生まれることになります。これをすべて廃棄するのではなく、メモ帳に再加工すれば、1冊300枚前後のメモ用紙を3冊以上作ることができ、それが100円で販売され、さらに使われることで、ゴミにならずに価値を生む循環が生まれます。これは企業にとっても、資源管理の面から見て非常に意味のある選択となります。

また、こうした取り組みが社内で根付いているということ自体が、環境に配慮する姿勢をもった企業文化を築く一助にもなっています。社員一人ひとりが「紙を無駄にしない」「もったいないと感じたら手を止める」といった意識を自然に持つようになり、メモ帳づくりに関わることで、再利用や資源活用の大切さが肌感覚で伝わっていきます。企業の社会的責任(CSR)の観点からも、小さな行動が積み重なることで、外部からの信頼を育む要因にもなっているのです。

環境への配慮というと、なにか特別な設備投資が必要だったり、大がかりな制度変更が必要に感じられるかもしれません。しかし、こうして「今あるものをどう活かすか」に目を向けることで、すでにできることがたくさん見えてきます。株式会社ヤマガのメモ用紙づくりは、まさにそうした取り組みのひとつであり、大げさなアクションではなくても、日々のなかで持続的に続けられるという点で、大きな意味を持っています。

紙を再利用するということは、ゴミを減らすことでもあり、同時に「もう一度役割を与える」という、人とモノとの関係性を見直す行為でもあります。そこには、「捨てる前に考える」という気持ちがあり、それがやがて消費のあり方や働き方にまで、じんわりと影響を与えていきます。環境保護は、意識だけではなく、こうした小さな行動の積み重ねのなかにこそ根ざしていくものなのかもしれません。

株式会社ヤマガのメモ用紙を手にしたとき、もしその一冊が「本当なら捨てられていたかもしれない紙の束だった」と知れば、書くという行為にもほんの少しだけ丁寧さが宿るかもしれません。紙の価値を感じ、使う意味を考えることが、次のアクションを生み出すきっかけになります。そのサイクルの始まりにあるのが、日々の現場から出る紙のはしきれを、ただのゴミではなく「次に使う紙」として見つめ直すという、やさしい視点なのです。

まとめ

株式会社ヤマガの工場から生まれる紙のはしきれメモ用紙は、印刷現場で日々発生する半端な紙を、捨てることなく、再び人の手に届くかたちへ整えて届けるという、とてもやさしく、そして実直な取り組みのなかでつくられています。断裁の際に余った紙や、予備用に多めに準備して使われなかった紙などを、スタッフが丁寧に選び取り、束ねてのり付けを施すことで、1冊の使いやすいメモ帳が完成します。

サイズや色、紙質が均一ではないのは、それぞれの紙がもともと異なる用途で使われていたことを物語っています。それはつまり、一冊のメモ帳に多彩な個性が詰まっているということでもあり、使うたびに違った紙の表情や書き味に出会える楽しさがあります。メモ帳であると同時に、小さな紙の作品集のような魅力をまとっており、手にするたびに、紙という素材の持つ豊かさを感じさせてくれます。

1冊あたり300〜370枚というボリュームもまた、印刷工場ならではの背景が支えています。日々多くの紙を扱うからこそ、再利用可能な紙が安定して確保でき、それを余すことなく活かそうという思いが、たっぷりの枚数に結びついています。そして、それだけの枚数がありながらも、1冊100円という価格で提供されているのは、あくまで廃棄されるはずだった紙を活かすという前提と、利益よりも「紙を無駄にしない」姿勢を優先している企業の考え方によるものです。

このメモ帳は、企業のオフィスでは伝言やメモ書きに、家庭では買い物リストやお子さまの落書き帳としても活用されています。使用場所や目的を選ばず、さっと手に取り、気兼ねなく使える存在であることが、多くの方にとっての魅力となっています。派手さはないけれど、生活に寄り添いながら、しっかりと役目を果たしてくれる。そんな信頼感が、この製品には宿っています。

印刷業の現場から見たとき、この取り組みは単なる再利用ではなく、ものづくりに対する姿勢そのものを表しているとも言えます。人の目で見て、手で感じながら、使える紙を選び取り、再び価値あるかたちにして送り出す。そこには効率だけでは語れない誠実さと、紙に対する敬意が込められています。そしてその営みは、環境への配慮という視点でも大きな意味を持ちます。すでに存在する資源を最後まで使いきること、それ自体が紙資源の保全や廃棄物削減につながり、持続可能な社会への一歩となっていきます。

このように、株式会社ヤマガ印刷の紙のはしきれメモ用紙は、ただの文房具ではありません。そこには、日々の仕事の中で見つめられてきた「もったいない」という感覚や、「もう一度活かす」という工夫と手間、そして、紙を使う人すべてに届けたいというやさしい気持ちが、静かに込められています。一冊のメモ帳が、環境への配慮やものづくりの原点を教えてくれる。それは、今の時代にとって、とても大切な価値なのかもしれません。

株式会社ヤマガの印刷工場アウトレットメモ帳の購入情報はこちら

会社名:株式会社ヤマガ

販売場所:〒807-0813 北九州市八幡西区夕原町4-8(YPビル)

お問い合わせ先:TEL:093-622-8600(代表) FAX:093-622-8655

販売時間:平日 月曜日〜金曜日 10:00〜17:00

※12:00〜13:00は事務所が閉まっています。

土・日・祝日・GW・年末年始はお休み

地図

企業・個人問わずご購入できますので、お気軽に株式会社ヤマガの事務所までお声掛けください。

よくある質問Q&A

-

ヤマガ印刷の紙のはしきれメモ用紙は、どのような紙を使って作られているのですか?

-

ヤマガ印刷の紙のはしきれメモ用紙は、印刷工場で日々発生する断裁後の余り紙や、使用されずに残った予備紙などを活用して作られています。これらの紙はもともとチラシやパンフレットなどの印刷物に使われるため品質が高く、手触りや色合いも多様です。廃棄されるはずだった紙に新たな用途を与えることで、資源の有効活用と環境への配慮を実現しています。

-

1冊あたり300〜370枚という枚数は、どうやって確保されているのですか?

-

ヤマガ印刷では、毎日の印刷業務から自然に発生する余り紙や端材を集め、手作業と機械の工程を通じて一定のサイズに整え、束ねています。紙の厚みによって枚数は微調整されますが、可能な限り多くの紙を再利用する方針のもと、1冊あたり300〜370枚という十分なボリュームが確保されています。無理に規格を揃えず、素材を最大限に活かすことがポイントです。

-

なぜ紙の色やサイズにバラつきがあるのですか?

-

紙の色やサイズにバラつきがあるのは、使用される紙がすべて異なる印刷物の副産物だからです。チラシやパンフレット、名刺などに使われる用紙は種類が多く、それぞれ厚さや手触り、色味も異なります。また、断裁の位置や内容によっても形状が変わるため、一冊の中でもさまざまな表情の紙が混在します。これがこのメモ用紙ならではの魅力となっています。

-

のり付けされているということですが、どのような仕様ですか?

-

ヤマガ印刷のメモ用紙は、背の部分がのり付けされており、1枚ずつきれいに剥がして使える仕様になっています。これは、オフィスや家庭で使いやすいように考慮された加工であり、紙がバラバラにならず、必要な分だけをスムーズに剥がせるように仕上げられています。手作業で確認しながら仕上げることで、剥がしやすさと束ねる力のバランスが保たれています。

-

どのような場面でこのメモ用紙は活用されていますか?

-

このメモ用紙は、企業のオフィスでは伝言メモや会議のメモ取りに、家庭では冷蔵庫のリマインダーや買い物リスト、子どものお絵かき帳など、多様な場面で活用されています。1枚ごとの紙の違いが、使う楽しさや発想のきっかけにもなり、気軽に、そして自由に使える点が、多くの人にとって魅力となっています。

-

価格が100円というのはかなり安く感じますが、なぜ実現できるのですか?

-

この価格は、再利用する紙を素材としていることと、製造を既存の業務の合間に行っていることが理由です。新たに用紙を仕入れる必要がなく、包装や流通にも過度なコストをかけていないため、利益を大きく上げることよりも「多くの人に使ってもらう」ことを目的に、1個100円という価格が実現されています。

-

見た目が不揃いでも実用性に問題はありませんか?

-

まったく問題ありません。メモ帳として十分に使える品質の紙を選んでいるため、書きやすさや耐久性には配慮されています。むしろ、紙の色や厚みの違いが使うたびに変化を感じさせてくれるため、飽きずに楽しみながら使えるという声も多く聞かれています。実用性と遊び心を兼ね備えたメモ用紙です。

-

どこで購入できますか?

-

現在は株式会社ヤマガの事務所で販売されています。ネットショップ等の通信販売は行っておりませんが、お問い合わせいただければ郵送にて販売しております。郵送の場合は、地域により送料が異なるため予めご了承ください。また、商品の特性上常に在庫があるというわけではございません。お問い合わせいただきましたら、在庫状況をお調べいたします。

-

製造にはどのような工程がありますか?

-

まず、印刷後に発生した紙のはしきれや余り紙を集め、サイズや印刷の有無に応じて選別します。その後、必要に応じて断裁を行い、紙の厚みや大きさを調整。適量を束ねたあと、のりを使って背を綴じて乾燥させ、仕上げに簡素なパッケージでまとめて完成となります。手作業が多く含まれ、ひとつひとつ丁寧に作られています。

-

環境への配慮という点では、どんなメリットがありますか?

-

本来廃棄されていたはずの紙を再利用することで、紙資源の使用を最小限に抑えることができます。また、新たに紙を製造するための水やエネルギーの消費を減らすことにもつながり、製紙に伴う環境負荷の軽減に寄与しています。さらに、廃棄物処理にかかるコストや資源の無駄も削減でき、企業としての責任ある姿勢の一環となっています。

-

再利用される紙はどのように選別されていますか?

-

使い道が限られてしまうような全面印刷の紙や、著しく汚れたものは除外され、裏面が白くて書きやすい紙や、印刷が軽微な部分のみの紙が選ばれます。印刷業に携わるスタッフの目と経験により、「これなら使いやすい」と判断された紙だけがメモ帳として生まれ変わるようになっています。

-

なぜ毎回違う紙になるのですか?

-

株式会社ヤマガでは日々異なる印刷案件を扱っており、それに使われる紙も毎回異なります。そのため、メモ帳に使われる紙も日によって種類が変わり、色や質感もバリエーション豊かになります。同じ製品でもまったく同じ内容のものは存在せず、それが個性や一点物としての面白さを生んでいます。

-

手作り感があるというのはどういう意味ですか?

-

一つひとつのメモ帳は、断裁やのり付けなど、最終的な仕上げに人の手が加わっており、量産品とは異なる温かみがあります。製造する人の感覚や判断で紙が選ばれ、微調整されているため、どのメモ帳にも少しずつ違いがあり、その分、親しみやすさや特別感が感じられるという意味です。

-

商品化のきっかけは何だったのでしょうか?

-

日々の業務のなかで出る大量の紙のはしきれを「もったいない」と感じたことがきっかけでした。もともと廃棄されていた紙を再利用することで、紙の価値をもう一度見つめ直し、できるだけ捨てずに活かす方法として考案されたのが、このメモ帳です。

-

なぜあえて包装を簡素にしているのですか?

-

メモ帳の魅力は中身にあるという考えから、あえて装飾的な包装はせず、必要最小限のパッケージに留めています。それにより包装資材の使用も抑えられ、コスト削減と環境負荷の軽減にもつながっています。派手さはなくても、中身を見て納得できる商品を目指しています。

-

このメモ帳を贈り物として選ぶ方はいますか?

-

はい、います。紙好きな方や、クラフトが好きな方へのちょっとした贈り物として選ばれることもあり、1冊ごとに違いがある点が「一点もの」としての価値を生んでいます。シンプルで実用的ながら、製品に込められた想いやストーリーが伝わる品物として人気があります。

-

どんな人におすすめですか?

-

紙を気軽にたくさん使いたい人や、ちょっとしたメモをこまめに取る習慣がある人にはぴったりです。また、環境に配慮した商品を選びたいと考える方や、クラフトや紙雑貨が好きな方にもおすすめです。個性を楽しみながら、紙と丁寧に向き合いたい方に向いています。

-

これからも継続的に製造される予定ですか?

-

株式会社ヤマガでは、印刷業務が続く限りこのメモ帳の製造も可能と考えています。大量生産ではありませんが、日々の印刷現場から生まれる紙のはしきれを丁寧に活かすこの取り組みは、今後もできるだけ続けていきたいと考えております。