グラビア印刷とは?写真のような高品質表現とパッケージ印刷で注目される理由を徹底解説

2025.11.13

グラビア印刷は凹版にインクを流し込み、素材に高い圧力で転写することで、厚みのあるインク層と美しい濃淡を再現できる印刷方式です。写真のように鮮やかで滑らかな表現が可能で、パッケージや食品包装、化粧品の外装、広告用のポスターなど私たちの生活に身近な製品を支えています。版シリンダーに刻まれた微細なくぼみと、低粘度インクの精密な流れがつくり出す深みのある色彩は、長期間安定して保たれ、商品を手に取る人に強い印象を与えます。

この印刷方式は紙だけでなく、プラスチックフィルムや金属箔など多様な素材に対応できるのも大きな特徴です。冷凍食品の袋や飲料ボトルのシュリンクラベル、医薬品の包装など、温度変化や摩擦に強く、鮮度やデザインを保つ必要がある製品で特に活躍しています。さらに、厚いインク層によって耐久性が高く、流通や保管の過程でも色あせや剥がれが起こりにくいことから、ブランド価値を守りながら消費者に安心感を届ける役割を果たしています。

グラビア印刷の現場では、高速回転する多色印刷機や精密な乾燥装置、インクの自動粘度調整や見当合わせを行う最新機能が導入され、長時間の連続印刷でも色や位置のズレが少なく、安定した仕上がりを実現します。製版から印刷、仕上げまでの各段階で厳密な品質管理と検査が重ねられ、熟練スタッフによる最終確認も欠かせません。こうした努力が、私たちが日常的に手に取る製品の美しさと信頼性を守っています。

さらに、環境に配慮した取り組みも進んでいます。水性インクや低溶剤型インクの普及、レーザーによるデジタル製版、省エネルギー乾燥システム、リサイクル可能な素材の活用など、環境負荷を減らしながら高品質を維持する技術が次々と導入されています。短納期や多様なデザインに対応するため、クラウドを利用したデータ共有やデジタル化された管理システムも広がり、グラビア印刷はますます進化を遂げています。

美しい発色と高い耐久性、そして環境配慮とデジタル化による柔軟な対応力を兼ね備えたグラビア印刷は、これからも食品や日用品のパッケージをはじめとした多くの分野で欠かせない存在であり続けるでしょう。

- グラビア印刷の基本を理解し凹版を使った印刷方式の特徴

- 凹版にインクを流し込んで転写する仕組みと印刷工程

- 厚みのあるインク層が作り出す鮮やかな発色と細やかな濃淡表現の魅力

- 紙以外にも広がる活用分野としてプラスチックフィルムや金属箔などへの応用

- パッケージ印刷や食品包装など身近な商品での使用例

- 商業印刷で求められる設備や印刷機の特徴と効率的な運用ポイント

- 高品質な仕上がりを保つための品質管理と現場での確認の方法

- 環境負荷を減らすために進む技術革新やエコ素材の活用の取り組み

- コストや納期を意識した発注の流れと依頼時に役立つポイント

- 最新の印刷技術やデジタル化によって広がるグラビア印刷の新しい可能性

- まとめ

- よくある質問Q&A

グラビア印刷の基本を理解し凹版を使った印刷方式の特徴

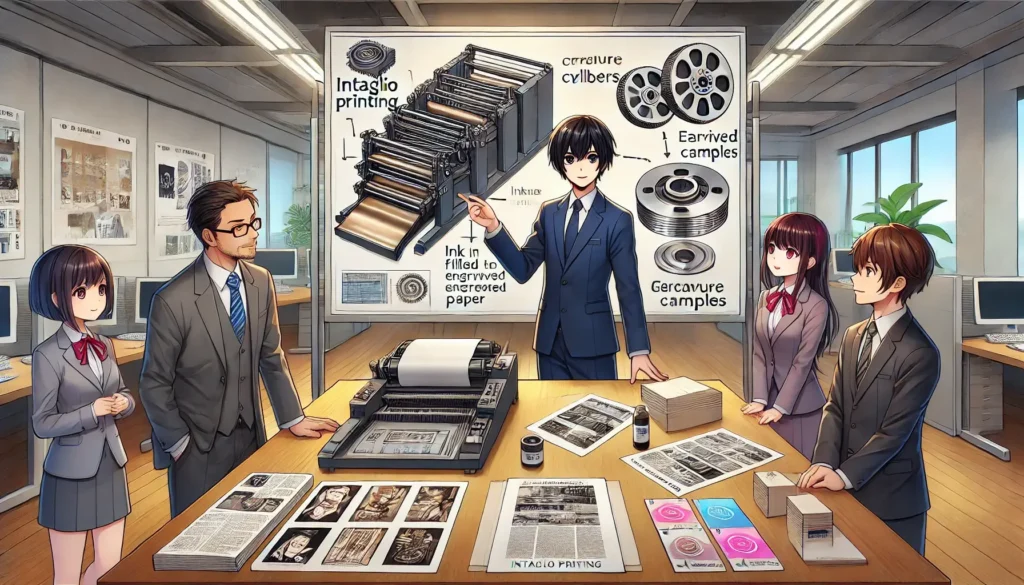

グラビア印刷は、凹版印刷という方法の一種で、写真やパッケージなど色の深みや細かい階調を表現したいときに選ばれる代表的な印刷方式です。凹版とは、版の表面にあえて小さなくぼみをつくり、その部分にインクを流し込んで素材に転写する仕組みを持っています。一般的なオフセット印刷のように平らな部分を使うのではなく、くぼみを主役にして印刷する点が大きな違いです。くぼみにインクがしっかりと入り込み、厚みのある層をつくることで、目で見たときの鮮やかさや滑らかな濃淡が生まれます。

この工程を少し詳しく見ると、銅などの金属シリンダーを版として使い、表面に細かい穴や溝を彫り込みます。くぼみの深さや大きさによってインクの量が変わり、濃い部分や淡い部分を自在に表現できるのが特徴です。印刷の際は、版全体に低粘度のインクをたっぷりかけたあと、不要な表面のインクをスキージと呼ばれる金属のへらで取り除き、くぼみ部分だけにインクを残します。その後、素材を押し当てて圧力をかけることで、くぼみにたまったインクだけが正確に転写されます。

こうしてできた印刷物は、一般的な印刷よりもインクが厚くのるため、しっとりとした質感やほんのわずかな凹凸を感じる仕上がりになります。触ったときの手触りと、目で見たときの奥行き感が両方感じられるのは、グラビア印刷ならではの魅力です。写真の微妙なグラデーションや複雑な模様を、そのまま紙やフィルムに再現できる理由もここにあります。

さらに大きな特徴として、多くの素材に対応できる柔軟さがあります。紙はもちろん、プラスチックフィルムやアルミ箔など、さまざまな軟包装材に直接印刷できるため、食品や化粧品、日用品などのパッケージ分野で広く利用されています。たとえばスナック菓子の袋や高級チョコレートの外装、飲料のラベルなど、日常生活の中で手に取る多くの商品にこの印刷方式が使われています。鮮やかな写真や色の深みを直接パッケージに表現することで、商品価値やデザイン性を高める効果を持っているのです。

また、グラビア印刷は大量生産に向いている点も見逃せません。版の制作には時間とコストがかかりますが、一度版をつくってしまえば長時間安定して同じ品質を保ちながら大量に刷ることができます。雑誌やカタログ、パッケージのように何万部もの印刷が必要なケースでは、一枚あたりのコストを低く抑えつつ高品質を維持できるため、多くの企業が採用しています。

色の表現力も優れています。くぼみの深さや大きさによってインクの濃淡を調整できるため、空のグラデーションや人の肌の微妙な色合いなど、繊細な写真表現も自然に仕上がります。通常の印刷で見られる粒状感が少なく、肉眼で見てもなめらかに感じられるのはこのためです。美術書や写真集、高級ブランドのカタログなど、特に美しい発色や質感が求められる印刷物でも評価されています。

最近は環境への配慮も進んでいます。溶剤の使用を減らしたり、水性インクを取り入れたりと、地球環境への負担を軽くする取り組みが各地で行われています。印刷の効率を高める技術革新も同時に進み、より環境にやさしく、クリーンな印刷方法として注目されています。

このように、グラビア印刷は高精細な色表現、手触りを感じる仕上がり、そして多様な素材への対応力を兼ね備えた印刷方法です。私たちの身近な商品パッケージや広告、写真集などにも幅広く使われており、見た目の美しさだけでなく商品の魅力を引き立てる大切な役割を果たしています。初めて知った人でも、この仕組みと特徴を理解すれば、日常生活の中でその存在を見つける楽しさを感じられるでしょう。

凹版にインクを流し込んで転写する仕組みと印刷工程

グラビア印刷が持つ美しい色彩や細やかな濃淡を実現するためには、凹版の構造とインク転写の工程が重要な役割を果たしています。この印刷方式は一見すると単純に見えますが、実際には複数の緻密な工程が連動して初めて完成します。ここでは、凹版にインクを流し込んで転写する仕組みをわかりやすくたどりながら、その工程を順を追って丁寧に解説していきます。

まず、グラビア印刷の心臓部となるのが「凹版」と呼ばれる版の作成です。凹版は通常、銅をベースにしたシリンダー状の金属でできています。この表面に極めて小さなくぼみを無数に彫り込むことで、インクがしっかりと入り込むスペースをつくります。くぼみの深さや大きさは印刷物の濃淡を決める重要な要素であり、深ければ濃く、浅ければ淡い色として紙やフィルムに現れます。このくぼみはレーザーや化学的な腐食を使って精密に彫られ、写真や細かな模様を忠実に再現できるように設計されます。

凹版が完成すると、次はいよいよ印刷の準備に移ります。印刷機は高速で回転する大きなシリンダーを備えており、版シリンダーは絶えず回転しながら印刷素材と接触します。インク供給装置から低粘度のインクがたっぷりと版全体に塗布されると、凹みにしっかりとインクが入り込みます。ここでポイントとなるのがスキージと呼ばれる金属のへらの役割です。スキージは版シリンダーの表面に密着して余分なインクをきれいに取り除き、凹みの内部だけにインクを残します。この工程により、くぼみの深さや大きさに応じたインク量が正確に残り、濃淡の表現が決まるのです。

その後、印刷する素材が版シリンダーに密着するよう、ゴムなどで覆われた圧胴シリンダーが版シリンダーを押さえ込みます。素材は紙だけでなく、プラスチックフィルムやアルミ箔などさまざまな軟包装材が使用可能であり、圧力がかかることで凹みに残ったインクが素材の表面にしっかりと転写されます。インクは瞬時に定着するわけではなく、後工程で熱風乾燥装置を通して水分や溶剤を蒸発させることで、滑らかで鮮やかな仕上がりに整えられます。この乾燥工程は印刷スピードと密接に関係しており、安定した品質を保つためには温度や風量の管理が欠かせません。

グラビア印刷が他の印刷方式よりも優れた色再現性を持つ理由のひとつは、この凹版とインク転写の組み合わせにあります。版のくぼみごとに深さを微調整できるため、写真のような微妙なグラデーションや影の表現も違和感なく表現できます。くわえて、インクが物理的に厚くのるため光沢感や奥行きが生まれ、視覚的に豊かな印象を与えます。これが、食品や化粧品パッケージ、写真集や高級カタログなどで重宝される大きな理由です。

この工程では、インクの性質も重要です。グラビア印刷に使われるインクは、版の凹みに素早く行き渡りつつ余分なインクを取り除きやすいよう、粘度が低く調整されています。版シリンダーが高速で回転する中でも凹みの奥までムラなく入り込み、スキージによって過剰分が除去された後も均一な膜厚を保てるよう配合されているのです。インクの粘度や乾燥速度を適切に管理することで、発色の安定や印刷後のにじみ防止にもつながります。

印刷工程は基本的に連続的に行われ、1台の機械で複数色を順に重ねていく多色印刷も可能です。色ごとに版シリンダーを用意し、1色目の印刷が終わるとすぐに次の色が重ねられます。このとき各色の見当(位置合わせ)が精密でなければ、デザインがずれたり色がにじんだりする原因になります。そのため、現場では常にセンサーやカメラを使った自動検査で位置を確認し、品質を保ちながら高速生産を実現しているのです。

乾燥が終わった後は、最終的な仕上げとして表面のコーティングやラミネート加工が施される場合もあります。これにより、耐摩耗性や耐水性が高まり、印刷物の美しさを長く保つことができます。特に食品や化粧品のパッケージでは、輸送中の摩擦や湿度にさらされても印刷面が劣化しないことが求められるため、この工程が欠かせません。

このように、グラビア印刷は凹版の製版からインク供給、スキージによる除去、圧胴による転写、乾燥、仕上げまで、多くの精密な工程が積み重なって成り立っています。どの工程も一つでも欠けると高品質な印刷は実現できず、現場では温度や湿度、インクの状態などを常に監視しながら作業が進められています。工程ごとの細やかな調整が、写真のように滑らかで奥行きのある印刷表現を可能にしているのです。

グラビア印刷は単に大量生産向けというだけでなく、緻密な技術と管理によって、日常生活にあふれる鮮やかな商品パッケージや美しい印刷物を支えています。凹版にインクを流し込み、スキージで均一に整え、圧力と乾燥で定着させる一連の流れを知ることで、この印刷方法がどれほど計算された工程のもとに成り立っているかが理解できるでしょう。印刷物を手に取ったときに感じる質感や色の深みには、こうした一つ一つの工程が大きく影響しているのです。

厚みのあるインク層が作り出す鮮やかな発色と細やかな濃淡表現の魅力

グラビア印刷が多くの印刷方式の中で特別な存在とされる理由のひとつに、厚みのあるインク層がもたらす鮮やかな発色と緻密な濃淡表現があります。この特徴は凹版にインクを流し込み、そこから直接素材に転写する独自の仕組みによって生み出されています。くぼみにたっぷりとインクを抱え込んだ凹版は、一般的な平版印刷よりもインクを多く転写できるため、仕上がった印刷物には深みと輝きがあり、見る人の目を引きつける強い存在感を放ちます。

まず注目したいのは、インクの厚さが色の鮮やかさに与える影響です。グラビア印刷では低粘度で流動性の高いインクを使用し、凹版の細かなくぼみごとに異なる深さでインクをため込みます。深いくぼみには多く、浅いくぼみには少なくインクが残ることで、素材に転写された際に自然な濃淡が生まれます。光が印刷面に当たったとき、厚みのあるインク層が光を複雑に反射・透過させるため、目に映る色は一段と鮮やかに感じられます。まるで写真の現物を見ているかのような生き生きとした質感が出せるのは、このインク層の厚みがあるからこそです。

この厚みのあるインクはまた、細やかな階調表現を可能にします。写真やグラデーションのようにわずかな色の違いを繊細に描き分けるには、インクの量を微妙に変える必要があります。グラビア印刷では版のくぼみの大きさや深さを細かく変えることで、一度の印刷で濃い影から淡い光まで一枚の版で表現できます。従来の網点印刷のようにドットの大小だけで濃淡を出す方法と異なり、物理的にインク量が調節されるため、境目が滑らかで自然な仕上がりになります。

さらに、インク層の厚みは光沢感や立体感にもつながります。特に光沢紙や透明フィルムに印刷した場合、インクが光を受けてわずかに浮き上がったような効果を生み出し、立体的で高級感のある見た目を作り出します。たとえば化粧品のパッケージや高級食品のラベルなど、見た目の美しさが購入の決め手となる商品にとって、この質感は大きな魅力となります。指で触れたときにもわずかな凹凸が感じられるため、視覚だけでなく触覚にも印象を残すことができます。

また、インク層が厚いことで耐久性が向上する点も重要です。日常的に手に取られる商品パッケージは摩擦や湿気、光による退色などの影響を受けやすいですが、グラビア印刷のインク層はしっかりと密着し、色あせやこすれに強い性質を持っています。特に食品や飲料の包装など、冷蔵や輸送の際に結露や外的刺激を受ける環境では、この耐久性が商品の品質保持に直結します。

色の表現力という観点からも、厚みのあるインク層は欠かせません。例えば人物写真では肌の微妙な陰影や自然な赤みを、風景写真では夕焼けのグラデーションや水面の揺らめきまでを一枚で描き切ることが可能です。版のくぼみを微細に設計できるため、インクの量を点ではなく面として滑らかに変化させることができ、境目が目立たない自然な仕上がりが得られます。これにより、印刷物全体が立体的に見え、まるでその場の空気まで映し出したかのような臨場感を持たせることができます。

この技術はパッケージ印刷にも活かされています。スナック菓子や高級チョコレート、ドリンクのラベルなどは、店舗の棚に並んだときに消費者の目を引く鮮やかさが求められます。グラビア印刷の厚みのあるインクは、光を受けてきらめき、商品の魅力を一層引き立てます。鮮明な商品写真やブランドロゴが美しく映えることで、購買意欲を高める効果も期待できます。

近年では、環境への配慮と高発色を両立させるため、水性インクや植物由来の成分を用いた新しいインク開発も進んでいます。従来の溶剤型インクに比べて揮発性有機化合物の排出を抑えながらも、厚みのある塗膜を形成できるよう改良が重ねられており、従来以上の鮮やかさと持続性を持つ印刷物が生まれています。印刷工程における乾燥や定着の技術も進化しており、環境負荷を減らしながら鮮やかな発色を守る取り組みが広がっています。

また、厚みのあるインク層は光や角度によって見え方が変化するため、視覚的な奥行きや高級感を演出するデザインにも活かされています。ラグジュアリーブランドのパッケージや限定版の装飾では、光を反射するインク層を活かしてきらめきを演出し、特別感を引き出す工夫がなされています。グラビア印刷は単なる印刷方法にとどまらず、商品の世界観を表現する重要なデザイン要素としても存在感を高めています。

このように、厚みのあるインク層が可能にする鮮やかな発色と細やかな濃淡表現は、グラビア印刷ならではの大きな魅力です。凹版にインクをしっかりとため、くぼみの深さと大きさを精密に調整することで生まれる滑らかな階調は、他の印刷方式では得がたい表現力を実現します。日常生活の中で目にする商品の多くにこの技術が使われていることを知れば、普段手にするパッケージや広告の鮮やかさにも、より深い理解と感動を持つことができるでしょう。

紙以外にも広がる活用分野としてプラスチックフィルムや金属箔などへの応用

グラビア印刷はもともと高品質な写真印刷に適した方法として知られてきましたが、現在ではその活用範囲が紙だけにとどまらず、プラスチックフィルムや金属箔など多様な素材へ広がりを見せています。こうした応用が進んでいる背景には、グラビア印刷の持つ厚みのあるインク層や細やかな濃淡表現といった特性が、紙以外の素材でも美しい仕上がりを可能にしていることがあります。ここでは、どのようにしてさまざまな素材への印刷が行われ、どの分野で活躍しているのかを詳しく見ていきましょう。

まず、最も身近な応用例として挙げられるのがプラスチックフィルムです。食品や日用品のパッケージに使われる袋やラップ、ドリンクのラベルなど、私たちが日常的に目にする多くの製品がこの素材を活用しています。グラビア印刷は低粘度で流動性の高いインクを使用するため、フィルムのように滑らかで吸収性が少ない素材でもしっかり密着し、鮮やかな色を発色させることができます。さらに、乾燥後のインクはフィルムの伸縮にも対応できる柔軟さを持つため、袋の開閉や輸送時の摩擦によっても印刷がはがれにくく、長期間にわたり美しさを保つことが可能です。食品パッケージでは、商品の写真やロゴを鮮明に再現するだけでなく、保存性や衛生面を保つ役割も果たしており、商品の魅力を消費者に直接伝える重要な手段となっています。

続いて注目したいのが金属箔やアルミ素材への応用です。高級チョコレートやコーヒー、スナック菓子の外装袋など、輝きを持つパッケージにはグラビア印刷が多く利用されています。金属箔は光沢があり熱や湿気にも強い一方で、インクが定着しにくいという特徴があります。しかしグラビア印刷では、凹版のくぼみに十分なインクをため込み、圧力をかけて転写するため、表面が滑らかな金属箔にも鮮やかで密着性の高い印刷が可能です。インクの厚みが光を複雑に反射し、きらめきのある高級感を演出することから、贈答用食品や化粧品など、見た目の美しさが大切な製品に最適です。

さらに、グラビア印刷はラミネート加工された複合素材や特殊フィルムにも対応できる柔軟性を持っています。たとえばペットボトルのシュリンクラベルでは、印刷後に熱を加えてフィルムを縮ませる必要がありますが、グラビア印刷で使われるインクはこうした収縮にも強く、色が割れたり剥がれたりする心配がほとんどありません。医薬品や化粧品の個包装に用いられる特殊フィルムにも、バーコードや細かい文字を鮮明に印刷できるため、品質保持と情報伝達を両立する理想的な方法として活躍しています。

近年では、環境に配慮した新素材への印刷需要も高まっています。再生プラスチックやバイオマス由来のフィルムなど、従来よりも環境負荷を減らす素材にグラビア印刷を適用する動きが盛んです。インクの改良や乾燥技術の進歩により、これまで印刷が難しいとされてきた新素材にも安定した発色と耐久性を実現できるようになっています。水性インクや低溶剤タイプのインクを使用すれば、揮発性有機化合物の排出を抑えつつ、美しい仕上がりを維持することが可能です。こうした取り組みは、環境にやさしいパッケージを求める企業や消費者にとって大きな魅力となっています。

グラビア印刷の応用範囲は、工業製品や建材分野にも広がっています。たとえば、家具や建材に使用される化粧フィルムでは、木目や石目などの自然素材をリアルに再現することが求められます。厚みのあるインク層によって木の節や石の陰影を立体的に表現できるため、見た目や触感が本物に近い仕上がりを実現できます。さらに、自動車の内装用フィルムや家電の装飾パネルにも採用されており、耐摩耗性や耐光性の高さから長期間使用する製品に向いています。

また、飲料や食品の分野では、冷蔵や冷凍といった過酷な温度環境にも対応できる点が大きな利点です。冷蔵庫や冷凍庫で長期間保存される商品パッケージは、温度変化による結露や水分の影響を受けやすいですが、グラビア印刷で形成されたインク層は密着性が高く、水分でにじむことなく鮮やかな色を保つことができます。輸送や保管の際に摩擦や衝撃が加わっても色落ちしにくく、品質を維持したまま消費者の手元に届けられる点が大きな魅力です。

特殊な分野では、電子部品や機能性フィルムの製造にも活用が広がっています。導電性インクや特殊な機能を持つコーティング剤をグラビア印刷で均一に塗布することで、電子回路やセンサーシートなどの精密製品を安定して生産できます。均一な膜厚と高い精度を実現できる技術は、太陽電池やフレキシブルディスプレイの分野でも注目されています。

このように、グラビア印刷は紙媒体にとどまらず、プラスチックフィルム、金属箔、複合素材、さらには電子機器向けフィルムなど、幅広い素材への応用が進んでいます。凹版にインクをしっかりとためて正確に転写する技術、低粘度インクによる素材への高い密着性、乾燥や仕上げ工程の工夫が組み合わさり、さまざまな環境や用途に適応できる柔軟さが、この印刷方式の大きな強みです。

私たちがスーパーやコンビニで目にする美しいパッケージから、家の中の家具や家電、さらに工業製品に至るまで、グラビア印刷は身の回りの多くの場面に息づいています。その技術を知ることで、日常的に触れている製品の魅力をより深く感じ取ることができ、デザインや品質の裏側にある高度な工夫を理解する手がかりにもなるでしょう。

パッケージ印刷や食品包装など身近な商品での使用例

グラビア印刷は私たちの暮らしの中に深く入り込み、日々手にする商品パッケージや食品包装の多くに活用されています。スーパーやコンビニ、ドラッグストアなどで並ぶ商品を思い浮かべると、その美しい発色や細やかなデザインは一目で印象に残ります。鮮やかな写真が印刷されたお菓子の袋、光沢のある化粧品の外装、飲料のラベルなど、これらの仕上がりにはグラビア印刷ならではの技術が生きています。ここでは、身近な製品にどのように使われているのかを具体的に見ていきながら、その魅力を丁寧に解説します。

まず代表的な例として挙げられるのは、食品パッケージです。スナック菓子やチョコレート、冷凍食品、レトルト食品の袋など、多くの食品包装にはグラビア印刷が用いられています。低粘度で流れやすいインクを凹版にためて転写するこの方式は、プラスチックフィルムやアルミ箔といった吸収性の低い素材でもしっかりとインクが定着するため、鮮明な写真や複雑な模様をきれいに表現できます。消費者が商品を手に取ったときに感じる「おいしそう」「高級感がある」といった印象は、この鮮やかな色と細部まで再現されたデザインによって支えられているのです。

食品パッケージに求められるのは見た目の美しさだけではありません。保存性や耐久性も重要です。グラビア印刷ではインクが厚く塗布されるため、印刷面が摩擦や湿気に強く、長期間にわたって色あせを防ぐことができます。冷蔵や冷凍で保管される食品包装では、温度変化による結露が発生してもにじみにくく、輸送時の衝撃や摩擦でも印刷がはがれにくいという特性があります。鮮度を保ちながら見た目の美しさを維持するという二つの要求を同時に満たすことができるのが、グラビア印刷の大きな魅力です。

飲料分野でもグラビア印刷は欠かせません。ペットボトルのシュリンクラベルやアルミ缶のラッピング、紙パック飲料のパッケージなど、多くの製品に使われています。特にシュリンクラベルは、ボトルに貼り付けた後に熱を加えて収縮させるため、印刷面が伸び縮みに耐える必要があります。グラビア印刷で使用されるインクはこの動きに対応できる柔軟性を持っており、ラベル全体を包み込む鮮やかなデザインを長期間保ちます。清涼飲料水やアルコール飲料のブランドイメージを消費者に強く印象づけるうえで、鮮明な色ときらめきのある光沢は大きな役割を果たしています。

さらに、化粧品や日用品のパッケージでもグラビア印刷は重要な役割を担っています。スキンケア製品やヘアケア用品のボトル、メイクアップ商品を包むフィルム包装、さらには高級ブランドの外箱など、洗練されたデザインと高級感が求められる製品に多く使われています。厚みのあるインク層が光を複雑に反射して生まれる上品な輝きは、ブランド価値を高め、消費者が手に取った瞬間に特別感を感じさせます。水や油分に強い特性も持ち合わせているため、洗面所や浴室など湿気の多い環境でも色やデザインが長く保たれます。

医薬品や健康食品の分野でも、グラビア印刷は欠かせない技術です。錠剤を個包装するPTPシートやアルミ袋、健康補助食品の外装袋など、厳しい品質基準が求められる製品においても、バーコードや成分表示、注意書きなどの細かい文字を鮮明に印刷できます。印刷の耐久性が高いため、輸送や保管の際に擦れても読み取りに支障が出にくく、消費者が安心して使用できるパッケージを提供できます。

また、日用品や家庭用品の包装にも幅広く利用されています。洗剤や柔軟剤の詰め替えパック、ラップフィルム、ペットフードの袋など、さまざまな製品がグラビア印刷によってデザイン性と耐久性を兼ね備えています。これらの製品は使用頻度が高く、手に触れる機会も多いため、印刷面がこすれやすく色落ちしやすい環境にありますが、厚くしっかりとしたインク層のおかげで美しさを長く保つことが可能です。

グラビア印刷が選ばれる理由は、単に鮮やかな色を出せるだけではありません。大量生産に向いていることも、食品や日用品のように消費量が多い商品にとっては大きなメリットです。一度版を作れば、何十万部ものパッケージを同じ品質で安定して印刷でき、コストを抑えながら高品質な仕上がりを実現できます。これは企業にとって生産効率を上げるとともに、消費者に安定した品質の商品を届けるうえでも大きな利点となっています。

近年では、環境に配慮した包装需要の高まりに合わせて、リサイクル可能な素材や水性インクを活用したグラビア印刷が増えています。これにより、地球環境への負担を減らしながらも、美しい発色と耐久性を維持することが可能になりました。環境にやさしいパッケージを採用することで企業のブランド価値が高まり、消費者の安心感も向上しています。

このように、グラビア印刷は食品や飲料、化粧品、医薬品、日用品など幅広い分野で活用され、私たちの生活に欠かせない存在となっています。鮮やかな発色や立体感のある仕上がり、そして高い耐久性は、商品を魅力的に見せるだけでなく、品質を守り長く美しさを保つためにも重要です。毎日手に取るパッケージや食品包装の多くが、この高度な技術によって支えられていることを知ることで、私たちは普段何気なく見ているデザインや色の美しさの奥にある職人の技と工夫を感じ取ることができるでしょう。

商業印刷で求められる設備や印刷機の特徴と効率的な運用ポイント

グラビア印刷は、パッケージや食品包装、写真集など多くの分野で活躍している印刷方式ですが、その品質と効率を支えるのが商業用の大型印刷設備です。ここでは、グラビア印刷を行うための主な設備とその特徴、さらに現場で効率よく運用するためのポイントを、初めて知る方にも理解しやすいように丁寧に紹介していきます。

まず、グラビア印刷の中心となるのが印刷機本体です。多くの場合、胴体のように長く連なったシリンダーを備えた輪転型の印刷機が使われます。シリンダーには、凹版を彫り込んだ版シリンダー、印刷素材を押さえる圧胴シリンダー、インクを供給するインキングシステムなどがあり、これらが高速で回転しながら一連の印刷工程を連続的にこなします。紙やプラスチックフィルム、アルミ箔など、さまざまな素材を高速で送りながら印刷できるため、大量生産でも品質が均一に保たれるのが大きな特徴です。

印刷機の大きなポイントは、1台で複数の色を重ねて印刷できる多色機構です。例えばフルカラー印刷ではシアン・マゼンタ・イエロー・ブラックの4色が基本となりますが、グラビア印刷では必要に応じて特色を追加し、6色や8色といった多色構成に対応する機械も珍しくありません。各色の版シリンダーが独立して回転し、素材が順に通過するたびに色が重ねられていくことで、写真のような繊細なグラデーションが生まれます。版シリンダー間の見当合わせ(位置の正確さ)がずれると絵柄が不自然になるため、機械には高精度の位置調整機構や自動検査カメラが組み込まれており、常に印刷面のズレやにじみを監視しています。

グラビア印刷では、乾燥装置も欠かせない設備です。印刷後の素材は、インクの溶剤や水分をすばやく蒸発させる必要があります。大きな乾燥ユニットから温風を均一に送り、フィルムや紙の表面に残ったインク成分をしっかりと定着させることで、鮮やかな発色と安定した品質が保たれます。乾燥温度や風量の管理は非常に重要で、低すぎるとインクが乾き切らず、高すぎるとフィルムが縮んだり変形したりする恐れがあります。そのため、温度センサーや湿度計を使った緻密な制御が欠かせません。

効率的な運用を考えるうえで欠かせないのが、自動化とデジタル制御の導入です。最近の印刷機には、版シリンダーの交換を自動化するシステムや、インク粘度の自動管理装置、さらには印刷中に色の濃さや見当をリアルタイムで補正する機能が搭載されているものもあります。これにより、人の目による微調整に頼らずに常に一定の品質を維持しながら、高速で安定した生産が可能になります。長時間の連続運転でも色むらや印刷ズレが起こりにくく、作業者の負担を大幅に軽減できる点が大きなメリットです。

さらに、作業環境の整備も効率化に直結します。グラビア印刷はインクの性質上、温度や湿度の影響を受けやすいため、工場内の空調や換気がしっかりと整えられている必要があります。特に夏場や湿気の多い時期は、インクの乾燥速度や粘度が変化しやすいため、温湿度を一定に保つことで品質の安定と生産効率の向上が期待できます。

品質管理の面では、抜き取り検査や自動検査機の活用が重要です。印刷中のサンプルを定期的に確認し、色の濃さや位置ズレ、インクの付着具合を測定することで、異常を早期に発見して修正できます。最近では高速カメラを使った全数検査システムも増えており、人の目では気づきにくい微細なズレやかすれを瞬時に検知して自動で補正する仕組みが普及しています。これにより不良品の発生を抑え、安定した大量生産を可能にしています。

また、版シリンダーの管理やインクの再利用といった資材面での工夫も、効率的な運用には欠かせません。版シリンダーは繰り返し使用することが多いため、印刷後の洗浄や保管方法が品質を左右します。インクについても、余った分を次回の印刷に再利用できるよう濃度や粘度を適切に管理することで、廃棄量を減らしコストを抑える取り組みが行われています。

さらに、環境にやさしい運用という観点も注目されています。従来は溶剤型インクが主流でしたが、近年は水性インクや低溶剤型インクへの切り替えが進み、排出ガスや廃液の削減に寄与しています。これらのインクを安定して使用するには乾燥装置の改良やインク循環システムの最適化が必要であり、設備全体の調整が効率化の鍵となります。これによって、環境負荷を抑えながら高品質な印刷を継続的に提供できる体制が整えられてきました。

このように、商業用のグラビア印刷を支えているのは、精密な機械設備とその運用を最適化する技術の積み重ねです。版シリンダーや乾燥装置、多色印刷に対応する高度な機構、そして自動制御や品質検査のシステムが一体となり、長時間の連続運転でも変わらない品質を維持しています。これらの設備を正しく理解し、日々の管理を丁寧に行うことが、効率的かつ高品質な商業印刷を実現する大きなポイントとなります。

グラビア印刷が美しく耐久性のある製品を大量に生み出せるのは、こうした設備と運用技術が絶えず進化しているからです。印刷現場での設備管理や作業の工夫が、日々私たちの手に届く鮮やかなパッケージや写真集、広告物の品質を支えていることを知ると、何気なく手に取る商品にも新たな価値や背景を感じ取ることができるでしょう。

高品質な仕上がりを保つための品質管理と現場での確認の方法

グラビア印刷は写真のように鮮やかで滑らかな発色や、細やかな濃淡を長期間安定して再現できる印刷方式ですが、その魅力を最大限に発揮するためには緻密な品質管理と現場での丁寧な確認作業が欠かせません。どれほど性能の高い印刷機を用いても、管理や確認が不十分であれば色のバラつきや版の摩耗、インクのにじみなどが生じ、仕上がりの美しさや耐久性が損なわれてしまいます。ここでは、現場でどのような工程と配慮が重ねられているのかを、具体的な流れに沿って詳しく紹介します。

最初の重要なポイントは、印刷前の準備段階です。グラビア印刷では銅やクロムで作られた版シリンダーの表面に微細なくぼみを彫り込みますが、このくぼみの深さや形状は色の濃淡を直接左右します。製版後のシリンダーは顕微鏡レベルで傷や異物がないか検査され、均一な彫り込みが保たれているかが入念に確認されます。特に連続生産が前提となる商業印刷では、版の耐久性や細部の精度が仕上がりの一貫性に直結するため、この段階での点検が極めて重要です。

印刷工程に入ると、インク管理が品質を左右します。グラビア印刷に使用される低粘度インクは流動性が高く、凹版の奥までしっかり入り込む反面、温度や湿度によって粘度が変化しやすい性質があります。粘度が高くなりすぎると凹みに均一に流れ込まず、逆に低すぎると余分なインクが残ってにじみの原因となります。そのため現場では、印刷中も常に粘度計で測定しながら、必要に応じて希釈液を加えて一定の状態を保っています。インクの循環装置を使って温度を一定に保つことも、品質を安定させるための重要な工夫です。

次に重要なのが色の管理です。グラビア印刷は複数の版シリンダーを用いて色を重ねるため、わずかな見当ズレや濃度の違いが全体の色合いに大きく影響します。現場ではカラーマネジメントシステムを導入し、印刷中のシートを抜き取りながら分光測色計などで色の濃度やバランスを計測します。測定値が規定範囲を外れた場合には即座にインク供給量や乾燥条件を調整し、印刷物全体の色が均一に保たれるよう細心の注意を払います。特に写真やブランドロゴなど、わずかな色の変化が商品イメージに直結する場合には、この工程が欠かせません。

印刷スピードと乾燥工程の管理も品質維持に大きく関わります。印刷後の素材は乾燥装置に通され、熱風によって溶剤や水分を飛ばしてインクを定着させますが、温度や風量が適切でなければインクが完全に乾かず、後工程で擦れや粘着の原因になることがあります。逆に乾燥が強すぎると素材自体が縮んだり反ったりする恐れがあります。現場では印刷機の速度と乾燥装置の温度・風量を連動させ、常にバランスを取ることで仕上がりを安定させています。

さらに、製造ラインでは自動検査機や高性能カメラが重要な役割を担っています。高速で流れる印刷物をリアルタイムで撮影し、版の汚れやインクの飛び、微細な見当ズレを瞬時に検出することで、人の目では見逃しやすい問題を早期に発見します。検知した異常は即座にオペレーターに通知され、自動的に印刷機を停止したり微調整を行ったりすることで、不良品の流出を防いでいます。

印刷後の仕上げ工程でも品質管理は続きます。必要に応じてラミネート加工や表面コーティングを施し、耐摩耗性や耐水性を高めます。このときもコーティングの厚みや密着度が均一であるかどうかを目視や測定機器で確認します。パッケージや食品包装のように長期間使用される製品では、表面の保護が不十分だと輸送中や陳列時に摩擦で印刷がはがれる原因となるため、この段階のチェックも欠かせません。

また、完成した印刷物はロットごとに抜き取り検査が行われます。サンプルを一定時間保管し、光や湿度による変色やインクの剥がれがないかを確認することで、長期保存や流通過程での品質変化にも備えています。これらの検査結果は記録として保存され、次回の生産や改善に役立てられます。こうした履歴管理は、万一不具合が発生した場合の原因追究や再発防止に役立ち、顧客からの信頼を高める要素にもなります。

人の感覚による最終確認も重要です。自動検査では捉えきれない質感や光沢の微妙な違いを見極めるには、熟練したスタッフの目や手が必要です。特に高級パッケージや美術印刷など、微細な仕上がりが求められる製品では、人による目視や触感によるチェックが欠かせません。スタッフがこれまでの経験から得た感覚で仕上がりを確認することで、機械だけでは判断できない細やかな品質を守ることができます。

このように、グラビア印刷で高品質な仕上がりを維持するには、製版からインク管理、印刷中の測定、乾燥、仕上げ、最終検査に至るまで、細かい段階ごとに複数の確認と調整が重ねられています。どの工程も一つでも疎かにすれば、色の鮮やかさや耐久性に影響が出てしまいます。現場での継続的な品質管理は、見た目の美しさを保つだけでなく、企業やブランドの信頼を支える土台でもあります。

私たちが店頭で手に取る商品パッケージや写真集が、いつ見ても同じ色合いで鮮やかに輝いている背景には、こうした精密な品質管理と丁寧な現場確認があります。グラビア印刷の品質を守る努力は、消費者が安心して商品を選び、長く楽しめることにつながっています。品質へのこだわりがあるからこそ、グラビア印刷は多くの分野で信頼され続けているのです。

環境負荷を減らすために進む技術革新やエコ素材の活用の取り組み

グラビア印刷は高品質で大量生産に向いている一方、インクに含まれる溶剤やエネルギー消費などが環境への負担となることが長年の課題でした。しかし近年、印刷業界全体で持続可能なものづくりを実現するための取り組みが加速しており、グラビア印刷も例外ではありません。企業や研究機関、印刷機メーカーが協力し、環境負荷を減らしながら美しい仕上がりを維持する技術革新が次々に進められています。ここでは、具体的な技術や素材の進歩を中心に、これからの印刷を支える環境配慮の取り組みをわかりやすく紹介します。

まず注目されるのが、水性インクの普及です。従来のグラビア印刷では、有機溶剤を含むインクを使うのが一般的でした。揮発した有機化合物が大気中に放出されると、環境への影響や作業環境の悪化が問題となる可能性がありました。そこで開発が進んでいるのが水を主成分とした水性インクです。水性インクは揮発性有機化合物の排出を大幅に削減できるだけでなく、臭いが少なく作業環境を快適に保てる利点があります。さらに、低粘度でも凹版の細かなくぼみに均一に流れ込むように調整されており、従来の溶剤型インクと同等、あるいはそれ以上の発色と耐久性を持つものが増えています。

印刷機自体の進化も環境対策に大きく貢献しています。最新のグラビア印刷機には、インクの循環システムや自動粘度調整機能が搭載され、インクの無駄を最小限に抑える仕組みが整えられています。これにより、印刷中に余ったインクを再利用できるだけでなく、一定の濃度を保ちながら連続印刷を続けることが可能になりました。また、乾燥工程の効率化も進んでいます。従来より低い温度で素早く乾燥させるヒートマネジメント技術や、熱を回収して再利用するシステムによって、エネルギー消費を削減しながら安定した品質を保てるようになっています。

さらに、版の製造工程でも環境配慮が進んでいます。従来の製版では化学薬品を用いて凹版を腐食させる方法が主流でしたが、近年はレーザー彫刻技術の精度が向上し、薬品の使用量を大幅に減らせるようになりました。レーザーによるデジタル製版は、化学処理による廃液がほとんど発生せず、製版にかかる時間の短縮やエネルギー消費の削減にもつながっています。これにより、版の交換やメンテナンスが頻繁に行われる現場でも、環境への負荷を低く抑えながら高精度な印刷を継続することが可能になりました。

素材面での取り組みも広がっています。例えば、バイオマスプラスチックやリサイクル可能なフィルムなど、従来よりも環境に優しい素材が続々と登場しています。植物由来の原料を使ったフィルムは、使用後の焼却時に二酸化炭素の排出量を抑える効果があり、循環型社会の実現に貢献します。これらの新素材は印刷適性が課題とされてきましたが、インクの改良や乾燥技術の進歩によって、従来のフィルムと変わらない鮮やかさや耐久性を保つことができるようになりました。グラビア印刷の特性を活かしつつ、持続可能な製品づくりを目指す企業が積極的に導入しています。

包装分野では、モノマテリアル化という動きも注目されています。モノマテリアルとは、異なる素材を組み合わせるのではなく、同じ種類の素材だけで製品を構成する方法で、リサイクルしやすいことが特徴です。たとえば複数層からなるラミネート包装を単一素材に置き換えることで、分別せずにリサイクルが可能になります。グラビア印刷はこうした単一素材のフィルムにもしっかりと密着し、美しい色彩を表現できるため、環境に配慮したパッケージの製造に適しています。

また、印刷現場の省エネルギー化も進んでいます。生産ライン全体の稼働効率を高めるため、印刷中の電力消費をモニタリングするシステムや、必要な部分だけを加熱する選択的加熱技術が導入されており、無駄なエネルギーを使わずに安定した生産が可能になりました。これにより、電力コストの削減と二酸化炭素排出量の低減を同時に実現できます。

さらに、製品のライフサイクル全体を見据えた取り組みも進化しています。製品が消費者の手元に届いた後の廃棄やリサイクルを考慮し、印刷段階で環境に配慮する設計が求められています。例えば、インクの層を必要最小限に抑えることで焼却時の排ガスを減らしたり、インクの成分を水や微生物で分解しやすいものに変える研究が行われています。これにより、使い終わった後の環境負荷を抑えつつ、美しさと耐久性を両立することが可能になっています。

こうした取り組みは、単に環境保護のためだけではなく、企業が社会的責任を果たすうえでも重要です。環境配慮型の製品を選ぶ消費者が増えるなか、企業にとって持続可能な印刷方法を採用することはブランド価値を高めることにもつながります。グラビア印刷は、美しい仕上がりと環境負荷の低減を両立させることで、消費者と地球の双方にやさしい製品づくりを支えているのです。

このように、グラビア印刷の世界では水性インクの活用、製版工程のデジタル化、新素材の導入、省エネ化、リサイクルしやすい設計など、多方面で環境負荷を減らす取り組みが進んでいます。私たちが日々手に取る食品や日用品のパッケージが美しくあり続ける裏側には、こうした技術革新と努力があります。環境にやさしい印刷を選ぶことは、地球環境を守るだけでなく、未来の暮らしを豊かにする選択にもつながっているのです。

コストや納期を意識した発注の流れと依頼時に役立つポイント

グラビア印刷を実際に発注する際には、仕上がりの美しさだけでなく、コストや納期をどのように管理するかが大切な課題となります。特にパッケージや食品包装など大量生産が前提となる案件では、限られた予算の中で安定した品質を保ち、決められた納期までに商品を届けることが求められます。ここでは、グラビア印刷を依頼する際に知っておきたい発注の基本的な流れと、コストや納期をうまくコントロールするための具体的なポイントを丁寧に解説していきます。

まず、発注前の準備段階では、印刷したい内容を明確にすることが重要です。商品名やロゴ、写真、キャッチコピーなどのデザインだけでなく、使用する素材やサイズ、最終的な使用目的まで具体的にまとめることで、印刷会社との打ち合わせがスムーズに進みます。グラビア印刷では凹版を使用するため、一度版を作ると長期間同じデザインでの再印刷が可能です。そのため、初回の段階で誤字やレイアウトの不備を徹底的に確認し、最終データを確定しておくことが後々のコスト削減につながります。

見積もりの段階では、印刷部数や色数、素材の種類によって価格が変わります。グラビア印刷は一度の印刷にかかるコストは高めですが、同じデザインで大量生産する場合は1枚あたりの単価が大きく下がる特徴があります。たとえば、数千枚の少部数よりも数十万枚の大ロットで発注するほうが、版の製作費を均等に分散できるためコストを抑えやすくなります。また、特色を多く使用するデザインは色数が増えるため、その分の版シリンダーやインクが追加され、コストが上がることを理解しておくと安心です。

納期を短縮するためには、事前のスケジュール管理が欠かせません。版シリンダーの製作には通常1〜2週間ほどかかり、そこから印刷・乾燥・仕上げまでの工程が加わります。もし急ぎの案件で短納期を希望する場合は、あらかじめ印刷会社に相談し、版のデータ入稿や色校正の段階で時間を節約する方法を検討しましょう。最近ではデジタル製版や自動見当合わせなどの技術が進み、従来よりも製版や調整にかかる時間が短縮されていますが、急な変更やデータ修正が発生すると納期が遅れる可能性があるため、余裕を持ったスケジュール設定が大切です。

品質とコストを両立させるためには、印刷素材の選び方も重要です。紙やプラスチックフィルム、アルミ箔など素材ごとに価格や印刷適性が異なります。用途に合わせて適切な素材を選び、過剰な性能を求めすぎないことが、無駄なコストを抑えるポイントとなります。例えば室内での短期使用が前提のパッケージに、高価な耐候性フィルムを選ぶ必要はありません。印刷会社と相談しながら、必要な強度や保存性を満たす最適な素材を見極めましょう。

打ち合わせの際には、色校正をしっかり確認することが仕上がりの安定につながります。色校正とは、印刷の仕上がりを事前に確認するための試し刷りです。これを行うことで、本番印刷後の色味のずれや写真の発色の問題を未然に防ぐことができます。もし色校正を省略してしまうと、印刷後に修正が必要となり、再製版や追加印刷でコストと納期が大幅に増えるリスクがあります。特にブランドカラーや写真の再現が重要な製品では、色校正の時間をしっかり確保することが結果的に効率的な進行につながります。

グラビア印刷では、印刷後の加工工程も見逃せません。ラミネート加工や表面コーティング、カッティングや成形などの仕上げ作業が必要な場合、それぞれに時間とコストがかかります。発注時にはこれらの工程を見越してスケジュールと予算を組み、仕上げの順序や方法を印刷会社と共有しておくことが大切です。複数の工程を並行して進めることで納期を短縮できる場合もあるため、事前の相談が役立ちます。

最近では、環境に配慮した素材や水性インクの採用も増えていますが、これらを使用する場合は従来より乾燥に時間がかかることがあるため、納期に余裕を持つ必要があります。一方で、環境配慮型のパッケージは消費者の信頼や企業ブランドの向上につながるため、長期的にはコスト以上の価値を生む選択肢となります。

さらに効率的な発注を実現するためには、印刷会社とのコミュニケーションが欠かせません。希望の納期や予算だけでなく、商品の使用環境や販売計画など、できるだけ多くの情報を共有することで、印刷会社は適切な提案や改善策を出しやすくなります。たとえば、印刷後の保管条件や配送先の状況をあらかじめ伝えることで、輸送中のトラブルを防ぐための加工や梱包方法を提案してもらえる場合もあります。

このように、グラビア印刷を発注する際には、データ準備から見積もり、色校正、印刷、仕上げ、納品までの流れを理解し、それぞれの段階で適切に対応することが、コストを抑えつつ納期を守るための鍵となります。特に大量生産を前提とする場合は、初回の打ち合わせで細部まで計画を詰めることで、後工程での修正やトラブルを最小限に抑えられます。

私たちが手に取る美しいパッケージや広告物が予定通りに店頭へ届く裏側には、こうした綿密な準備と管理があります。コストや納期を意識した発注の流れを理解し、印刷会社と協力して最適な方法を選ぶことで、グラビア印刷の高品質な仕上がりをより確実に実現できるでしょう。

最新の印刷技術やデジタル化によって広がるグラビア印刷の新しい可能性

近年、印刷業界ではデジタル化や自動化が急速に進み、グラビア印刷の分野でも新しい技術が次々に導入されています。従来から高精細な表現と大量生産に強みを持つグラビア印刷ですが、最新の機械やソフトウェアを組み合わせることで、さらに効率的で環境にもやさしい生産体制が整いつつあります。ここでは、最新技術やデジタル化によってどのような変化が起こり、新しい可能性が広がっているのかをわかりやすく紹介していきます。

まず大きな進歩として挙げられるのが、デジタル製版の普及です。これまでグラビア印刷の版シリンダーは、化学薬品による腐食や機械彫刻を使って凹版を形成するのが一般的でした。しかし近年では、高精度レーザーを用いて版のくぼみを直接彫り込むデジタル製版が主流となりつつあります。レーザー彫刻は薬品をほとんど使わないため廃液を大幅に削減でき、環境への負担を減らすだけでなく、製版時間の短縮や品質の均一化にもつながります。従来は数日かかっていた製版工程を数時間で終えることも可能になり、短納期や小ロットの案件にも柔軟に対応できるようになっています。

印刷工程そのものもデジタル化の影響を強く受けています。従来のグラビア印刷では、オペレーターがインクの粘度や色の濃さ、見当合わせ(色版の位置調整)を目視や経験で行う場面が多くありました。現在ではセンサーとAIを組み合わせた自動制御システムが導入され、印刷中の素材をリアルタイムで監視しながら、わずかな色の変化や版ズレを自動補正できるようになっています。これにより人の感覚に頼らずとも常に安定した品質を保つことが可能になり、長時間の連続運転でも均一な仕上がりが維持できるようになりました。

また、インクや乾燥工程の改良も進化を後押ししています。水性インクや低溶剤型インクは、従来の溶剤型に比べて揮発性有機化合物の排出が少なく、環境への負荷を抑える効果があります。乾燥機も熱の再利用や省エネルギー化が進み、低温でも短時間でインクを定着させる技術が登場しています。これによりエネルギー消費を抑えつつ、印刷スピードを維持することができ、環境保護と生産効率の両立が可能になりました。

デジタル化は、デザインやデータ管理の面でも大きな変化をもたらしています。これまで印刷用データの修正や色校正は紙ベースで何度もやり取りを行う必要がありましたが、現在はクラウド上でデザインデータを共有し、関係者が同時に確認・修正できるシステムが広がっています。印刷直前のデータ変更も素早く反映できるため、商品の仕様変更や追加注文にも柔軟に対応できるようになっています。

さらに、パッケージや広告の多様化に対応するため、グラビア印刷とデジタル印刷のハイブリッド化も進んでいます。グラビア印刷は大ロットでの高品質生産に強みがありますが、デジタル印刷は小ロットやバリアブル印刷(可変印刷)に優れています。最新の生産ラインでは、同じ現場で両方の印刷方式を組み合わせることで、商品の一部にシリアル番号や限定デザインを入れるなど、これまで難しかった付加価値の高い印刷を効率的に実現できるようになっています。

IoT技術の導入も、印刷工場の運営を変えつつあります。印刷機や乾燥装置に設置されたセンサーが稼働状況を常に記録し、遠隔からでも状態を監視できるようになったことで、故障予測やメンテナンスの自動通知が可能になりました。これにより、突発的な機械トラブルによる生産停止を防ぎ、計画的な稼働とコスト削減を両立することができます。

デザイン表現の幅も技術革新によって大きく広がっています。従来は難しかった微細なパターンや複雑なグラデーションも、高精度レーザーによる製版と自動見当合わせ技術によって、より滑らかで鮮明に再現できるようになりました。金属光沢やマット調、特殊な凹凸など、触感や視覚に訴える多様な加工も、最新の印刷機なら短時間で安定して生産できます。これにより、商品パッケージが単なる保護材ではなく、ブランドイメージを高める重要な要素として進化し続けています。

このように、グラビア印刷は単なる従来型の大量生産の技術にとどまらず、デジタル化と最新技術によって新たな価値を生み出す領域へと進んでいます。環境への配慮、効率的な生産、そして多彩なデザイン表現という三つの要素が、これからの印刷業界でますます求められていくでしょう。私たちが手にするパッケージや広告が、これまで以上に美しく、持続可能で、個性豊かなものになる背景には、こうした見えない進歩が息づいています。

まとめ

グラビア印刷は凹版にインクを流し込み転写することで、厚みのあるインク層と滑らかな濃淡表現を可能にする印刷方式です。高級感のある鮮やかな仕上がりを大量に安定して生産できる点から、写真やパッケージ、食品包装、化粧品など幅広い分野で活躍しています。この記事では、その基本構造から実際の工程、素材の選び方や最新技術、環境への配慮に至るまで、多角的に詳しく紹介してきました。

最初に触れた基本構造では、凹版に彫り込まれた微細なくぼみに低粘度のインクを満たし、素材に高圧で転写する仕組みが特徴です。これにより、通常の印刷では難しい微細な階調や鮮明な色再現が可能となり、写真や繊細なデザインを忠実に表現できます。版シリンダーの均一な彫刻と高精度な圧力管理が、安定した品質を支える重要な要素です。

素材への対応力も大きな魅力です。紙だけでなくプラスチックフィルムや金属箔、特殊フィルムなど多彩な素材に対応できるため、食品包装や飲料ラベル、医薬品のパッケージ、家具や建材用フィルムなど用途は年々拡大しています。冷蔵や冷凍といった温度変化や輸送時の摩擦にも強く、長期保存にも耐えることから、日常生活のあらゆる場面でその存在を実感できます。

実際の活用例としては、スナック菓子や冷凍食品の袋、ペットボトルのシュリンクラベル、化粧品の高級パッケージなどが代表的です。鮮やかな写真や細かい文字を長期間色あせることなく保ち、消費者に商品の魅力を強く印象づけます。加えて、印刷後のラミネート加工や表面コーティングといった仕上げにより耐摩耗性や耐水性が強化され、流通や保管の際の品質維持にも大きく貢献しています。

これらの高品質を実現するには、印刷機や周辺設備の精度と安定した運用が欠かせません。多色印刷に対応するシリンダーの正確な見当合わせ、乾燥工程の緻密な温度管理、インク粘度の自動調整など、最新の印刷機は高度な自動化技術を備えています。品質検査もリアルタイムで行われ、微細なズレやかすれを瞬時に補正することで、長時間の連続運転でも変わらない仕上がりを確保しています。

品質管理は製版から仕上げまで続きます。シリンダーの微細な傷や異物を顕微鏡レベルで検査し、インク濃度を分光測色計で測定するなど、多段階のチェックが行われます。自動検査カメラによる全数検査と、熟練スタッフの目による最終確認が組み合わさることで、消費者が手に取ったときに感じる鮮やかさと信頼感が守られています。

環境への配慮も近年大きく進歩しています。水性インクや低溶剤型インクの活用、熱回収を行う乾燥システム、レーザーによるデジタル製版などが代表的な例です。これにより、揮発性有機化合物の排出削減や廃液の抑制、エネルギー消費の低減が実現されています。バイオマスプラスチックやモノマテリアルといったリサイクルしやすい素材への印刷も増えており、環境にやさしい製品づくりを後押ししています。

発注の面では、デザインや仕様の早期確定、適切な部数設定、色校正の実施がコストと納期を抑える鍵となります。特に大ロット生産では版の製作費を分散できるため、単価を下げながら高品質を維持することが可能です。仕上げ加工や配送計画までを印刷会社と綿密に打ち合わせることで、余裕を持ったスケジュール管理と効率的な生産が実現します。

そして、最新のデジタル技術はグラビア印刷の可能性をさらに広げています。レーザー彫刻による高精度製版やAIによる自動見当合わせ、クラウドを利用したデータ共有、ハイブリッド印刷との連携などが、従来では難しかった短納期や可変印刷、小ロット対応を可能にしました。これにより、より多様で魅力的なパッケージや広告表現が生まれ、ブランド価値の向上に寄与しています。

このように、グラビア印刷は高精細な表現力と大量生産能力を併せ持ちながら、環境への配慮とデジタル技術の進化によって新しい段階へと進み続けています。私たちが日常的に目にする美しい商品パッケージや広告の裏側には、こうした高度な技術と綿密な管理が息づいています。今後もグラビア印刷は、より豊かなデザイン表現と持続可能な社会づくりを支える大切な役割を果たし続けるでしょう。

よくある質問Q&A

-

グラビア印刷とはどのような印刷方法ですか?

-

版の表面に微細なくぼみを彫り、その凹部に低粘度インクを流し込み、高い圧力で素材へ転写する方法です。厚みのあるインク層が滑らかな濃淡や写真のような美しい発色を生み出します。紙だけでなくプラスチックや金属箔など多様な素材に対応できる点も特徴です。

-

一般的なオフセット印刷との違いは何ですか?

-

オフセット印刷は平らな版を介してインクを転写しますが、グラビア印刷は凹版に直接インクをためて素材に押し付けるため、インクの層が厚く、より深みのある発色と細やかな階調表現が可能です。大量生産に適し、長期保存や摩擦に強いパッケージなどに向いています。

-

どのような製品にグラビア印刷は使われていますか?

-

スナック菓子や冷凍食品の袋、飲料ボトルのシュリンクラベル、化粧品や医薬品のパッケージ、ペットフードの袋、さらには高級写真集や装飾用フィルムなど幅広い分野で活用されています。特に鮮やかな色彩や耐久性が求められる商品で高く評価されています。

-

グラビア印刷が写真やグラデーション表現に向く理由は?

-

版のくぼみの深さや形状を細かく制御でき、低粘度インクが均一に入り込むためです。これにより点の大きさやインク量を精密に変えられ、微細な階調や自然なグラデーションを再現できます。広告や高級パッケージ、写真集など精細さが必要な製品に最適です。

-

大量生産に強いとされるのはなぜですか?

-

一度版シリンダーを作れば、何十万枚以上の同一デザインを高い速度で安定的に印刷できるからです。インク供給や乾燥も連続運転に対応し、品質が均一に保たれます。版の製作費はかかりますが、部数が多いほど1枚あたりの単価を大幅に下げられます。

-

印刷工程の主な流れを教えてください。

-

まず版シリンダーを製版し、低粘度インクを凹部に供給します。素材を高精度で送りながら版に圧力をかけて転写し、直後に乾燥装置で溶剤や水分を飛ばしてインクを定着させます。複数の色を順番に重ねることで鮮やかなフルカラーが完成します。

-

使用するインクにはどのような特徴がありますか?

-

流動性の高い低粘度インクが使われます。凹部に素早く行き渡り、均一な層を形成することで発色と耐久性を両立します。現在は環境配慮のため、水性インクや低溶剤型インクの採用も増え、作業環境改善や有機溶剤排出削減に役立っています。

-

品質を保つための管理はどのように行われますか?

-

製版時の版検査、印刷中のインク粘度測定や見当合わせ、分光測色計による色濃度測定などが行われます。乾燥温度や風量も自動制御され、高速カメラによる全数検査や熟練スタッフの目視確認が組み合わされることで長時間の連続運転でも均一な仕上がりが守られます。

-

環境への配慮はどのように進んでいますか?

-

水性インクや低溶剤型インクの導入、レーザーによるデジタル製版、省エネルギー乾燥機、モノマテリアルやバイオマスプラスチックなどリサイクル可能素材の活用が進んでいます。これにより有機化合物の排出や廃液、電力消費を大きく減らす取り組みが実現されています。

-

コストを抑えるにはどんな工夫が必要ですか?

-

大ロットで発注して版の製作費を分散すること、初期データを確定して修正を減らすこと、色校正を適切に行い印刷後の再作業を防ぐことが重要です。素材や加工方法を用途に合わせて選び、過剰な仕様を避けることも効果的なコスト管理につながります。

-

納期を守るためのポイントは何でしょうか?

-

版シリンダー製作や色校正など事前工程を早めに進め、データの確定を早期に行うことが大切です。クラウドを活用したデータ共有や自動見当合わせなど最新の印刷機を備えた会社を選ぶことで短納期にも対応しやすくなります。余裕あるスケジュール設定も不可欠です。

-

小ロットや可変デザインに対応できますか?

-

従来は大量生産向きでしたが、デジタル製版やハイブリッド印刷の進歩により、小ロットやシリアル番号・限定柄などの可変印刷にも対応できる体制が整いつつあります。クラウド管理と高速レーザー製版が短納期化を支えています。

-

印刷後の仕上げにはどのような工程がありますか?

-

耐久性や質感を高めるラミネート加工、光沢や防湿を与える表面コーティング、製品に合わせたカッティングや成形が行われます。これらの仕上げ工程は印刷面を保護し、輸送や店頭陳列でも長く美しさを維持するために欠かせません。

-

食品や飲料向けのパッケージで特に求められる性能は?

-

鮮やかな発色と印刷の耐摩耗性、湿気や温度変化への強さが重視されます。冷蔵や冷凍の環境でも色あせやにじみが少なく、長期間保存しても印刷面の美しさが保たれることが大切です。グラビア印刷はこれらの条件を安定して満たします。

-

今後のグラビア印刷にはどのような展開がありますか?

-

水性インクやデジタル製版など環境負荷を抑える技術の普及、AIやIoTによる自動制御、デジタル印刷とのハイブリッド化などが進むことで、より柔軟で持続可能な生産が可能になります。高品質を維持しながら多様なデザインや短納期にも応えられる時代が訪れています。