画像やスキャンデータでモアレが出る理由!網点とストライプ重なりの視覚トリックを解説!

2025.11.07

画像や印刷物に突然現れる不思議な縞模様、それがモアレです。網点やストライプなど規則正しい模様が重なったときに発生する視覚的な干渉で、写真やスキャンデータ、再印刷の工程など幅広い場面で見かけることがあります。一見すると単なる色ムラや印刷の不具合のように見えますが、その背景には光の干渉やデジタルのサンプリング原理といった複雑な要素が潜んでおり、気づかないうちに作品の印象や印刷物の品質に大きな影響を与える場合があります。

この記事では、モアレの仕組みから撮影や編集、印刷現場での具体的な対策、完成した印刷物の長期保存にいたるまでを、専門用語を避けつつわかりやすく解説します。撮影時に角度や距離を工夫する方法、画像編集での適切なサイズ変更や補間設定、印刷工程での網点角度の最適化や最新技術を活用した干渉防止など、実務で役立つポイントを丁寧に紹介します。

また、完成後に時間の経過とともにモアレがどのように変化するのか、長期間美しさを保つために必要な保管方法や環境管理についても詳しく取り上げます。印刷や写真に関わる人はもちろん、趣味で写真やデザインを楽しむ方にも役立つ知識として、実際の現場で活かせる実践的な情報を幅広く網羅しました。これから印刷物やデジタル画像を扱う方が、モアレを未然に防ぎ、美しい仕上がりを長く楽しむための道しるべとして、ぜひ参考にしてください。

モアレとは何か視覚的に起こる縞模様の仕組みを解説!

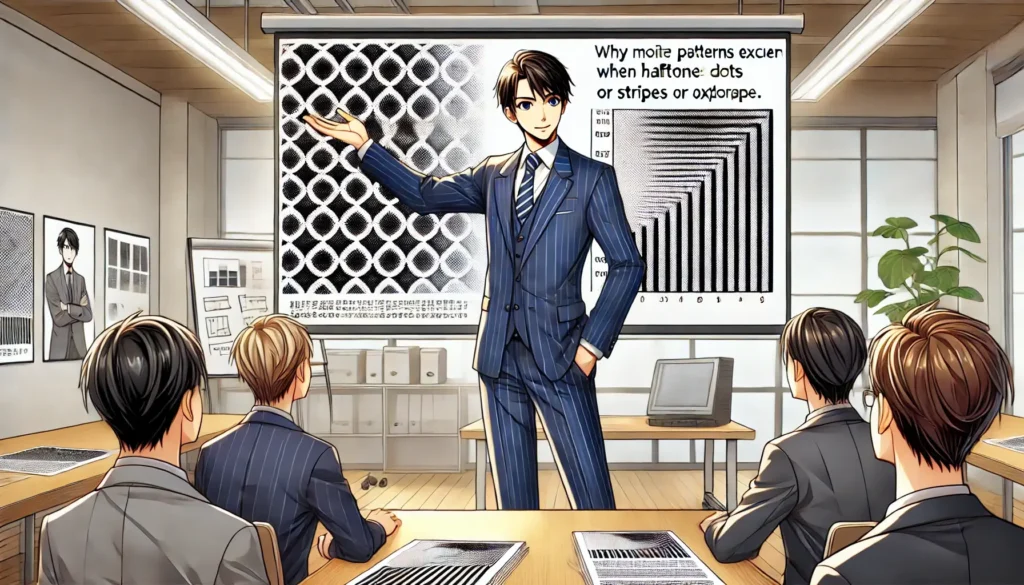

モアレという言葉を初めて耳にする方も多いかもしれませんが、実は私たちの日常の中に静かに潜んでいる不思議な現象です。モアレとは、規則正しい細かい模様が重なったときに現れる縞模様のことを指します。印刷物や画像の世界では特に目立つ現象で、網点と呼ばれる小さなドットの集まりが重なることで、肉眼では描かれていないはずの波状や縞のパターンが浮かび上がります。これは単なる印刷の不具合というよりも、視覚的な錯覚に近い現象であり、光と模様の重なりが生み出す独特の模様なのです。

そもそもモアレがなぜ生まれるのかというと、模様の周期が複雑に干渉し合うことが原因です。たとえば、細かく並んだ網点がある印刷物をもう一度スキャンして拡大すると、スキャナーの読み取り線と印刷物の網点が微妙にずれることで新しいパターンが現れます。これは音の世界でいう「うなり」に似ています。二つの音波が重なると耳には存在しない新しい音が聞こえるように、二つの規則的なパターンが重なると目には存在しないはずの縞が見えてしまうのです。写真のシャツのストライプやテレビ画面をスマートフォンで撮影したときに見える波のような縞も、このモアレの一例といえます。

モアレは印刷分野で特に注意が必要です。印刷物は基本的にシアン、マゼンタ、イエロー、ブラックという4色のインクを細かな網点で重ねて色を表現します。その網点が角度や間隔のわずかな違いによって干渉すると、意図しない模様が浮かび上がります。例えば写真の背景に細かいチェック柄やストライプが含まれていると、その模様と印刷の網点が干渉してしまい、目に見える縞模様が生じるのです。さらにデジタルデータを拡大したり縮小したりするときにも、ピクセルの規則性と網点の配置がぶつかり、思いがけないモアレが発生します。

また、モアレは単に印刷だけの話ではありません。建物の外壁や窓のブラインドのように、規則正しく並んだ構造物をスマートフォンで撮影するときにも起こります。例えば縦横に並んだ網目状のフェンスを少し離れた位置から撮影すると、写真全体に波打つような模様が写ることがあります。これは肉眼では感じない現象ですが、カメラのセンサーとフェンスの間隔が重なり合ってモアレが現れたものです。私たちの目ではほとんど意識できない細かな周期が、デジタル機器のセンサーによって映し出されることで、はっきりした模様となって表れるのです。

この現象は一見すると単なる偶然の産物のように見えますが、実は数学的な法則で説明できます。二つの周期的なパターンがわずかに角度を変えて重なると、新しい周期が生まれるという「干渉」の原理です。例えば、細い線を1ミリ間隔で描いた透明なシートを二枚重ね、片方をわずかに回転させると、まるで動いているかのような大きな波模様が見えてきます。これこそがモアレの基本的な仕組みで、印刷や写真の中で起きていることもまさにこの現象と同じです。

さらに、モアレが視覚的に不思議なのは、人間の目と脳が細かいパターンを処理する際の限界とも深く関わっている点です。網点やストライプなどの微細な模様は、網膜上で折り重なり合うと、脳がその境界を正確に解釈できず、存在しない線や波を「見ている」と錯覚してしまいます。これは印刷物や画像に限らず、布地や建築物の表面、ディスプレイに映る映像など、身近なあらゆるところで起こる現象です。つまりモアレは、光学的な現象であると同時に、人間の知覚特性と密接に結びついた現象でもあります。

このようにモアレは、印刷やデジタル画像にとって無視できない課題でありながら、そのメカニズムを知ることで対策を考えることができます。例えば写真撮影では、被写体の角度を少し変えたり、解像度や焦点距離を調整することで、モアレの発生を抑えることができます。印刷の現場では、網点の角度を適切に設定したり、網点の大きさを変えることで干渉を最小限にする方法が取られています。つまりモアレは避けられない現象ではなく、理解と工夫によって大きく減らすことが可能なのです。

この章では、まずモアレがどのような仕組みで発生するのかを丁寧に解説しました。次の章では、網点やストライプが重なることで具体的にどのようにモアレが生まれるのか、その詳しい理由や実際の事例に踏み込んで説明していきます。モアレという現象を正しく理解することで、印刷や画像を扱う際の不意のトラブルを減らす手助けとなり、より美しい仕上がりを実現するための第一歩となるでしょう。

網点やストライプが重なるとモアレが生まれる理由

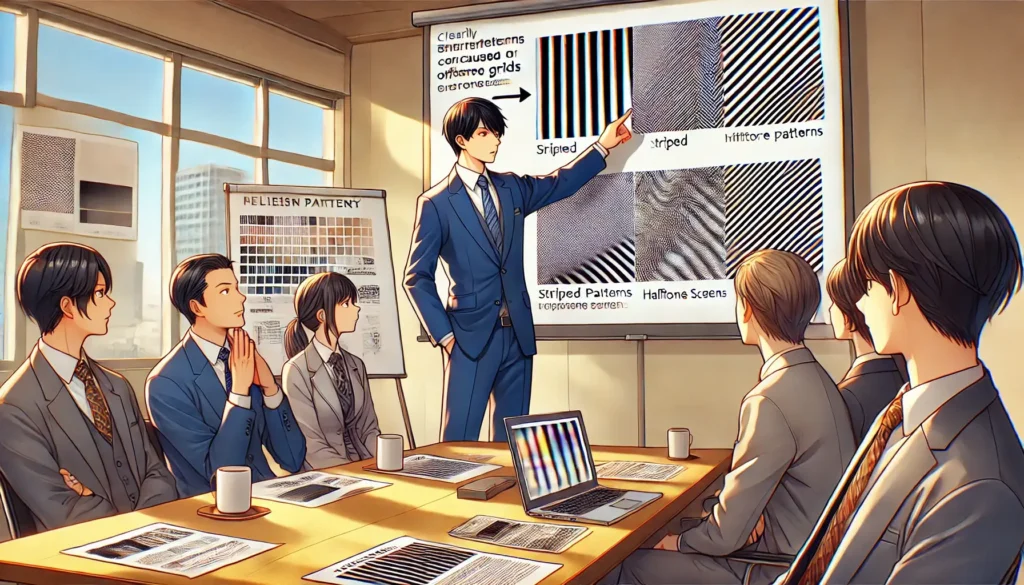

モアレが起こる大きな要因の一つは、印刷物やデジタル画像の中で使われている「網点」の存在です。印刷の世界では、シアン・マゼンタ・イエロー・ブラックの4色のインクを組み合わせることで、さまざまな色を表現します。しかし単に色を塗り重ねるのではなく、非常に細かい点、いわゆる網点を一定の角度や間隔で配置して色の濃淡を作り出しています。この網点は肉眼では小さすぎてひとつひとつを確認するのは難しいものの、集合体としては規則正しい模様を持っており、その規則性こそがモアレ発生の出発点になります。

たとえば、印刷物に配置された網点の角度が異なる複数のレイヤーが重なるとします。通常はそれぞれの網点の角度を慎重に設計することで干渉を最小限に抑えていますが、わずかな角度の差や配置のずれがあると、それぞれの網点が周期的に重なり合い、目にはないはずの縞模様が浮かび上がることがあります。これはまさにモアレの典型的な仕組みです。角度が1度違うだけでも干渉のパターンは変化し、縞の幅や形も変わってしまいます。そのため印刷現場では、網点の角度設定を数度単位で緻密に管理することがとても重要なのです。

また、網点同士の間隔の違いもモアレを生む原因となります。たとえば1ミリ間隔の細かいドットと、わずかに間隔の異なる0.9ミリ間隔のドットを重ねてみると、部分的にドットが重なり、部分的に離れる箇所が現れます。その結果、規則正しい新しい大きな模様が浮かび上がり、まるで別のデザインが存在しているかのような視覚効果を作り出します。これは音の世界で異なる周波数の音が干渉してうなりを生じるのと似た現象で、周期の違いが目に見える形として現れているのです。印刷だけでなく、細かいストライプ模様の服や建物の外壁、ディスプレイ画面をカメラで撮影したときに見える波状の模様も、同じような仕組みで説明することができます。

特にストライプや細かいパターンを含む被写体を撮影する際には、カメラのセンサーが持つ画素の間隔と被写体の模様の周期が干渉することでモアレが生じます。カメラの撮像素子には一定の間隔で配列された画素があり、この規則的な並びが被写体の規則的な模様と重なると、センサーが正確に模様を捉えきれず、存在しない縞模様を作り出してしまいます。これがいわゆる「撮影時のモアレ」で、服の細かい織り柄やビルの窓のブラインドなどを撮るときにしばしば現れる現象です。印刷物をスキャンした際に出るモアレも、この仕組みとほぼ同じで、スキャナーの読み取り線の周期と印刷された網点の周期が重なり、新たな模様が目に映ることになります。

モアレをより身近に感じられる例としては、二枚の細かい格子状の透明フィルムを重ね、片方を少し回転させる実験があります。フィルムを回転させる角度によって、波打つような模様の形や動きが変化する様子が肉眼で確認できます。この現象は、二つの異なる周期のパターンが重なったときに新しい周期の模様が現れる「干渉」という物理的な原理をそのまま表しています。印刷物やデジタル画像の網点も同様に、わずかな角度の違いや周期の差によって複雑な縞模様が生じるのです。

さらに、印刷では複数の色を重ねる必要があるため、網点同士の角度設定は特に慎重に行われます。一般的にはシアンは15度、マゼンタは75度、イエローは0度、ブラックは45度というように、干渉を最小限にする角度が選ばれています。しかし、データの拡大縮小や印刷機の微細なズレ、用紙の伸縮などの要因が加わると、理想的な角度が保てなくなり、モアレが強く出る場合があります。つまり、モアレは設計段階の理論だけでは完全に防ぐことが難しく、実際の印刷現場では常に注意深い管理が求められるわけです。

また、デジタル編集や画像加工の段階でもモアレが発生する可能性があります。写真を縮小したり拡大したりすると、ピクセルの並びが元の網点やストライプの間隔と干渉して新たな模様を作り出すことがあります。これを避けるためには、リサイズする際に適切な補間方法を選ぶことや、あらかじめ高解像度で撮影しておくことが有効です。印刷物をデータとして再利用する場合も、スキャン時の解像度や角度調整を慎重に行うことが重要となります。

さらに、モアレは単なる視覚的な不具合にとどまらず、印刷物の印象や品質評価にも直結します。例えばカタログやポスターなど、大量に印刷して配布されるものにモアレが現れると、仕上がりの美しさが損なわれ、商品や企業のブランドイメージにも影響を与えかねません。そのため、印刷会社では網点の角度設定だけでなく、用紙の特性や湿度管理、印刷機の精度まで含めた総合的な品質管理が不可欠です。デザイナーや編集者が事前にモアレの仕組みを理解しておくことも、仕上がりを美しく保つためには欠かせない取り組みとなります。

このように、網点やストライプが重なることでモアレが生まれる理由は、単純な偶然ではなく、数学的で物理的な干渉現象に基づいています。細かい周期が重なったときに新しい周期が生まれるという法則は、音や波などさまざまな自然現象とも共通しており、モアレはその視覚的な表れといえるでしょう。

画像データでモアレが出やすい条件とその特徴

デジタル機器が普及した現代では、画像データを扱う機会が日常的にあります。スマートフォンで写真を撮ったり、スキャナーで印刷物を取り込んだり、パソコンで編集したりすることは誰にとっても身近な作業です。しかしこの便利さの一方で、モアレと呼ばれる縞模様が画像の中に思わぬ形で現れることがあります。モアレは単なる偶然ではなく、特定の条件がそろうことで生じやすくなる現象です。ここでは、画像データでモアレが出やすくなる具体的な条件や特徴を詳しく見ていきます。

まず大きな要因として、被写体の模様の細かさと規則性が挙げられます。チェック柄のシャツ、細かいストライプのスーツ、カーテンやブラインド、建物の外壁に並ぶ窓など、規則正しく細かいパターンを持つ対象はモアレを引き起こしやすい典型例です。これは、被写体そのものが一定の間隔で繰り返される模様を持っているため、カメラのセンサーが捉える画素の並びと干渉しやすいからです。人の目はこうした細かい繰り返し模様を滑らかに認識できますが、センサーの配列は人間の視覚とは異なり、有限の解像度で一定の格子状に並んでいるため、規則が重なると干渉が起きてしまいます。

次に、撮影やスキャン時の解像度やピクセル数もモアレ発生に大きく関わります。画像を構成するピクセルの間隔が被写体の模様の間隔と近い場合、センサーが微細な違いを正確に再現できず、二つの周期の差が大きく強調されてモアレが現れやすくなります。たとえば低解像度のカメラで高精細な布地を撮影すると、センサーのピクセルが模様を正しく表現できず、結果として縞模様が強く浮かび上がります。逆に高解像度のカメラであっても、拡大や縮小を繰り返したり、撮影距離が極端に近すぎたり遠すぎたりすると、同様に周期がぶつかり合いモアレが発生する可能性があります。

撮影の角度や距離も無視できない要因です。被写体に対してセンサーが正面からではなく斜めに向いていたり、少しだけ回転していたりすると、模様の周期がセンサーの配列とわずかにずれて新しい干渉パターンが生まれます。わずか数度の角度の違いでもモアレの形や強さが変わることがあり、撮影時の位置や姿勢によって結果が大きく異なることがあります。このため、スタジオ撮影や商品写真を撮る際には、光の当て方やカメラの角度を細かく調整しながら撮影することがよく行われています。

画像編集や加工の過程でもモアレが発生する場合があります。写真を拡大・縮小したり、トリミングしたりする際に、ソフトウェアがピクセルを補間するアルゴリズムによって元の周期が乱れ、別の周期との干渉が強調されることがあります。特に解像度を大きく変える場合や、複数回リサイズを繰り返す場合は注意が必要です。また、印刷物をスキャンしてデータ化する場合も、スキャナーの読み取り線と印刷された網点の間隔が近いと干渉が起こり、モアレが現れやすくなります。雑誌やカタログの写真を取り込む際に縞模様が浮かび上がるのはその代表的な例です。

さらに、光の状態や照明環境もモアレに影響します。撮影時の光源が強すぎたり弱すぎたりすると、模様のコントラストが強調されて干渉が目立つことがあります。蛍光灯などの人工照明の下では特に光の波長やちらつきがセンサーの動作と微妙に干渉する場合があり、結果としてモアレがより強く見えることがあります。逆に自然光の下で均一に照らされた環境では、模様の影が出にくく干渉が抑えられる場合もあります。

これらの条件が複合的に重なることで、画像データにモアレが現れる可能性が高くなります。被写体の模様が細かい、解像度や撮影角度が合わない、編集やスキャンで周期が乱れる、光の条件が不均一であるなど、どれか一つだけが原因ではなく複数が影響し合うことが多いのが特徴です。そのため、一見何の問題もないように見える写真やスキャンデータでも、特定の操作をした途端に縞模様が現れることがあります。

モアレが画像に現れると、写真の質感が損なわれるだけでなく、印刷やウェブ掲載時に思わぬトラブルを引き起こすこともあります。カタログやパンフレットに使用する写真であれば、商品の質感や色味が本来のものと異なって見え、デザイン全体のクオリティに影響を与える可能性があります。ウェブサイト用の画像であれば、閲覧するモニターの解像度やブラウザの表示方法によってさらにモアレが強調される場合があり、ユーザー体験を損なうこともあるでしょう。

こうしたリスクを避けるためには、モアレが出やすい条件をあらかじめ理解しておくことが大切です。撮影前に被写体の模様を確認し、必要に応じて角度や距離を調整すること、撮影後に画像を編集する際にはリサイズや補間の方法を慎重に選ぶこと、スキャンする場合は解像度や角度を最適化することなどが有効です。また、被写体によってはあえて解像度を少し下げることで干渉を減らせる場合もあります。モアレの仕組みを知ることで、こうした選択が可能になり、最初から問題を避ける画像作成がしやすくなります。

このように、画像データにモアレが出やすくなる条件には、被写体の特徴、機材の性能、撮影や編集の方法、光の環境といったさまざまな要素が複雑に関わっています。モアレは突然現れるように見えて、その背後には必ず原因があります。これらを理解しておくことで、デジタル写真や印刷物を扱う際に予期せぬ縞模様を防ぎ、より美しい仕上がりを保つことが可能になります。

スキャンや再印刷でモアレが強く出てしまう要因

印刷物をスキャナーで取り込んだり、いったん紙になった写真やカタログを再度印刷用データに変換したりすると、元画像では目立たなかった縞模様が急に現れることがあります。これは偶然ではなく、スキャナーの読み取りの仕組みと印刷物の網点という二つの規則的なパターンが重なって干渉するために起こります。スキャナーは一定の間隔で画素をサンプリングし、印刷物は一定の間隔で網点を配置して色を表現します。二つの間隔や角度が近いと、新しい大きな縞が現れてしまうのです。

この干渉は、信号処理でいうエイリアシングと同じ性質を持っています。デジタルで情報を取り込むときは、サンプルの細かさに上限があり、その限界(ナイキスト周波数)を超える細かさが含まれると、本来ないはずの低い周期が見えてしまいます。細かな織り柄やストライプ、印刷の網点は高周波の情報なので、スキャナーのサンプリング間隔と合わないと縞が生まれます。このため、細部が詰まった紙面ほどスキャン時のモアレが強くなりやすいのです。

スキャン時の設定も影響します。解像度を被写体の細かさに対して中途半端に設定すると、ちょうど悪いところで周期がぶつかって縞が出ます。対処としては、デスクリーン機能を使って網点の周期を和らげる、あるいは解像度を意図的に変えて干渉の条件から外すといった方法が知られています。多くのスキャナーにはデスクリーンの設定が用意され、必要に応じてスクリーン線数の指定や解像度の調整と組み合わせて使うことで、縞が目立ちにくくなります。

実務では、高めの解像度で取り込み、わずかにぼかしてから縮小する手順も効果があります。先に十分な情報量で取り込んでおけば、後段の処理で網点の周期を平均化しやすくなります。一方で、一部の機種ではデスクリーン機能が特定の解像度帯でのみ動作するなどの制限があるため、機能の対象範囲を確認しながら解像度とデスクリーンの併用を検討すると無理がありません。

再印刷の局面では別の難しさが加わります。紙の写真や雑誌をそのままレイアウトに貼り込み、再度網点で出力すると、既存の網点に新しい網点が重なる「二度の網点化」が起きます。角度や線数が理想どおり一致しない限り、二つのスクリーンが作る干渉縞は避けづらく、面ごとに縞の大きさや方向が変わることもあります。再印刷でモアレが強く感じられるのは、この二重の周期が生む視覚効果が原因です。

網点の角度設計は、そもそも本刷りでの干渉を抑えるために考え抜かれてきました。一般的にはブラックを45度、シアンを15度、マゼンタを75度、イエローを0度といった角度の組み合わせが広く用いられ、網点の重なりでできるロゼットが目立ちにくいよう工夫されています。ところが印刷済みの紙面を再び網点化すると、元の角度と新しい角度の差が場所によって変わり、浅い角度差の領域で縞が強調されます。つまり、角度の最適化は一度きりの再現では有効でも、重ね網点には別の計算が要るということです。

スキャン後の画像処理も、ちょっとした手順で結果が変わります。縮小や拡大を何度も繰り返すと、補間処理の過程で周期の整合が崩れ、縞が浮かぶことがあります。最初に目的サイズへ一度で変換し、必要ならその前に軽いぼかしやノイズ軽減を入れて網点の規則性を弱めるほうが、縞を抑えやすくなります。意図せず輪郭強調を強くかけると網点のコントラストが上がり、かえって縞がはっきり見えることもあるので、仕上げのシャープネスは控えめに整えると安心です。

再印刷の現場では、元データが手に入るならスキャン原稿ではなくオリジナルの画像ファイルを使う判断が最善です。それが難しい場合は、スキャン前に原稿の向きを数度だけ回して角度差を作る、取り込み解像度を意図的に変える、デスクリーンと縮小を組み合わせる、といった小さな工夫の積み重ねが成果につながります。仕上げの印刷側でも線数や角度の選択を見直し、レイアウト上の配置と相性が悪い領域に微調整を入れることで、見た目の縞をこころもち和らげることができます。

デジタル撮影から紙に載せる場合にも似た課題があります。センサーの画素配列と被写体の細かなパターンがぶつかると、撮影段階でモアレが写り込み、そのまま紙面でも縞が再現されます。これは空間サンプリングの限界に起因する現象で、センサー解像度を超える細部を無理に拾おうとすると、見えてほしくない低周波の縞が生まれてしまいます。撮影時にわずかに距離や角度を変えて細部の周期を外す工夫は、紙に載せたときの見え方にも効いてきます。

また、スキャン原稿の用紙面の状態も結果に響きます。コート紙のように表面が平滑で網点がくっきり出ている原稿は、スキャナーの規則と噛み合いやすく縞が出やすい傾向があります。逆に、微細な凹凸があって散乱が強い紙では、網点のコントラストがわずかに低下し、干渉の縞が目立ちにくくなる場合があります。照明のムラや原稿の反り、ガラス面の汚れなど、見落としがちな要因も周期の読み取りに影響しますから、取り込み前の物理的な準備を丁寧に整えると無駄がありません。

色の組み合わせもわずかに関与します。網点の角度差が浅い色同士や、中間調が広い面では、干渉のロゼットが大きくまとまり、縞が見えやすくなることがあります。初回の製版では角度の設計によって目立たない領域へ追いやれますが、再網点化では元のロゼットと新しいロゼットが別々に動くため、見え方が読みづらくなります。製版側での角度選択や線数の相性を知っておくと、配置の段階で避けたい重なりを推測しやすくなります。

もしスキャン後の画像に強い縞が出てしまったら、処理の順番を見直しながら段階的に弱めていくのが現実的です。取り込み時にデスクリーンを有効化し、必要に応じてスクリーン線数の指定を合わせ、取り込み後に軽いぼかしと適切な縮小を施します。縞が顕著な領域だけを選択して局所的にノイズ低減をかけると、副作用を抑えつつ見え方を整えられます。最終的に紙に出すときは、試し刷りで気になる範囲を確認し、配置や拡大率をわずかに変えるだけでも印象が変わることがあります。

再印刷の品質を安定させるうえでは、工程間の往復を減らす発想も役に立ちます。紙からスキャンし、画像処理を重ね、また網点で出力する回り道は、周期が重なる場面を増やします。原稿が印刷物しか残っていない事情もありますが、可能であれば撮影し直す、あるいは元画像の提供を依頼するなど、周期の重なりを回避する選択肢を探るだけでも、後の作業が滑らかになります。どうしても代替がない場合にこそ、角度・解像度・デスクリーン・縮小の四点を丁寧に組み合わせて、目に触れる縞を少しでも和らげたいところです。

最後に、モアレは「完全にゼロにする」対象ではなく「見えにくく整える」対象だと捉えると、判断が楽になります。人の目が気づきにくい細かさやコントラストに押し込めることができれば、同じデータでも仕上がりの印象は大きく変わります。スキャンと再印刷で強く出る要因を理解し、取り込み設定と画像処理、配置と製版の小さな舵取りを積み重ねれば、業務でも日常でも、納得感のある仕上がりに近づけるはずです。

印刷物や写真でモアレを見分ける際の注意点

印刷物や写真を眺めていて、何となく細かい波のような縞模様が浮かんで見えることがあります。それがモアレです。モアレは単なる色ムラや汚れとは異なり、規則的なパターンの干渉によって生まれる視覚現象であり、印刷や写真の仕上がりを左右する要素です。見分けるためには、まずモアレ特有の特徴を知ることが大切です。ここでは、印刷物や写真でモアレを見分けるときに役立つ観察のポイントや注意すべき状況、確認の際の具体的な手順を詳しく紹介します。

最初に理解しておきたいのは、モアレは印刷物や写真のデータそのものに存在する模様ではなく、見る環境や角度によって浮かび上がる現象だという点です。例えば同じ印刷物でも、室内の蛍光灯の下で見ると縞がはっきりしていても、自然光の下では気づかない場合があります。これは光の当たり方が微妙に変わり、網点やストライプの干渉パターンが強調されたり和らいだりするためです。そのため確認の際は、昼光や蛍光灯など複数の光源で見比べることが有効です。光の方向を変えたり、紙面を少し傾けてみるだけでも、隠れていた縞模様が見えてくることがあります。

印刷物では、モアレは特に中間色の広い面やグラデーション部分に現れやすい傾向があります。写真やイラストの背景など、淡い色が広く使われている箇所は、微妙な角度や線数の違いによる干渉が目立ちやすく、細かい波打つ模様が確認できる場合があります。逆に文字や濃い単色の領域では網点のパターンが単純なため、モアレが現れにくい傾向にあります。印刷物全体をまんべんなくチェックする際は、まず淡色の背景やグラデーションの部分を重点的に観察すると、見落としが減ります。

写真をチェックするときは、画像を拡大したり縮小したりしてみることが役立ちます。モアレはサイズや表示方法によって見え方が変わる特徴があります。パソコン画面で全体表示しても気づかないのに、スマートフォンで拡大して見た途端に縞がはっきり現れるケースは珍しくありません。特にウェブ用の画像では、モニターの解像度やブラウザの拡大率がモアレの発生や見え方に直結するため、複数の環境で確認することが重要です。紙に印刷する場合も、試し刷りの段階で原寸大に出力して、実際の印刷条件に近い環境でチェックすると安心です。

モアレを見分ける際には、通常の色ムラや印刷不良と区別する視点も必要です。色ムラは不規則なにじみや濃淡の変化として現れるのに対し、モアレは規則的で繰り返しのある縞模様や波紋のような形で現れます。特定の角度で見ると模様が強く出て、少し動かすと弱まったり消えたりする場合は、ほぼモアレと考えてよいでしょう。紙面を上下左右に動かしたときに縞が一緒に動くかどうかを観察することも有効です。縞が印刷物自体の汚れや傷であれば動きませんが、モアレは視覚的な干渉によるものなので、見る位置を変えると模様の見え方も変化します。

印刷物をスキャンしてデータ化する場合は、取り込み後の画像を画面で確認するときにも注意が必要です。スキャンの解像度や角度が元の網点の周期と重なると、モアレがデータ上で強調されることがあります。特に雑誌やカタログなど、元から細かい網点が使われている印刷物はスキャン時に縞が出やすいため、取り込み直後に拡大して細部を確認することが大切です。もし縞が目立つ場合は、スキャンの解像度や角度を調整したり、デスクリーン機能を使用して再取り込みするなどの対応が必要になります。

写真撮影の場合も、撮った画像を複数の機器で確認することが望ましいです。パソコンの大きな画面、スマートフォン、タブレットなど、表示する機器ごとにピクセル密度や色再現性が異なり、それがモアレの見え方に影響します。ある機器では見えない縞が、別の機器ではくっきり見えることもあります。ウェブや印刷物に使用する写真は、できれば複数の環境で表示してチェックすることで、意図しないモアレを事前に把握しやすくなります。

また、モアレは画像編集の工程でも出現することがあります。撮影後の写真をトリミングしたり、拡大縮小を繰り返したりすると、ピクセルの補間処理によって新たな干渉が生じる場合があります。編集後は、処理前と比べて縞模様が現れていないか注意深く確認することが欠かせません。特にシャープネスを強くかけたり、コントラストを大幅に調整した画像では、網点や細部のパターンが強調され、モアレが目立ちやすくなります。編集ソフトを使う際は、仕上げ前に一度等倍表示にして細部を確認する習慣をつけておくと、思わぬ縞模様の発生を防ぐ助けになります。

さらに、用紙や印刷方法によってもモアレの見えやすさが異なります。光沢紙のように表面が滑らかでインクのにじみが少ない紙では、網点の形がくっきりと出やすく、それにより干渉もはっきり見える場合があります。一方で、マット紙やテクスチャーのある紙では光が乱反射して細部のコントラストが和らぎ、モアレが目立ちにくいことがあります。試し刷りや本刷りの紙質を変えるだけで、モアレの見え方が変化することを知っておくと、印刷物の完成度を高めるうえで役立ちます。

こうしたポイントを総合すると、モアレを見分けるには一度の確認だけでは不十分だとわかります。さまざまな角度や距離、光源、表示機器、拡大率で繰り返し観察することが、縞模様を早期に発見する最良の方法です。これにより、印刷物の品質や写真の仕上がりに対する信頼性を高めることができます。

モアレを防ぐために撮影時にできる工夫と対策

写真や印刷物の制作において、モアレは仕上がりを大きく左右する要因の一つです。特に撮影時の工夫次第で、後工程での修正や補正を最小限に抑え、最初からきれいなデータを得ることができます。ここでは、撮影現場で実践できる具体的な工夫と対策を、初心者でも取り入れやすい方法から専門的な機材選びまで幅広く解説します。

まず重要なのは撮影角度の工夫です。モアレは規則正しい模様とカメラのセンサーが一定の角度で重なったときに発生しやすくなります。例えば、ストライプや細かいチェック柄の服、金網やブラインドなどを正面から撮影すると、模様の周期がセンサーの画素間隔と直線的に干渉し、強い縞模様が生じやすくなります。被写体を数度傾けたり、カメラをわずかに上下左右に動かすだけでも、両者の周期が一致しにくくなり、縞が目立たなくなる効果が得られます。小さな角度の違いでも結果が大きく変わるため、撮影前に複数のアングルを試して最もきれいに映る角度を見つけることが大切です。

被写体との距離もモアレ抑制に欠かせません。近づきすぎると模様の細部がセンサーに対して大きく映り、周期の干渉が強調されます。逆に遠すぎる場合も模様が小さく圧縮されて別の干渉を起こすことがあります。理想的な距離は被写体の柄の細かさや使用するレンズによって異なりますが、撮影の際には一度モニターで確認し、縞が見えにくくなる距離を探りながら調整すると効果的です。特に衣服や布地を撮るときは、少し離れた位置からズームで撮影すると縞模様が出にくくなるケースが多く見られます。

レンズ選びと絞りの設定も工夫のポイントです。高解像度のレンズは細部を忠実に描写する一方で、網点や細かい織り柄の周期をはっきりと捉えてしまうため、モアレが現れやすくなる場合があります。あえて少し柔らかい描写のレンズを選ぶ、あるいは絞りをやや開けて被写界深度を浅くすることで、細部のパターンが自然にぼけ、干渉が緩和される効果が期待できます。特にポートレート撮影など、背景の柄が気になる場面では、背景を意図的にぼかすことで人物が際立ち、かつモアレも抑えられるという二重のメリットがあります。

デジタルカメラの場合は、センサーの特性を理解しておくことも重要です。多くの一眼レフやミラーレスカメラには、モアレを抑えるためのローパスフィルター(光学ローパスフィルター)が搭載されています。これは微細な光の干渉をわずかにぼかして、センサーが規則的なパターンを過剰に拾わないようにする仕組みです。最近では高解像度を優先してローパスフィルターを省いたモデルもありますが、その場合は撮影時の角度や距離の調整がより重要になります。カメラを選ぶ段階で被写体の種類や目的に応じてローパスフィルターの有無を検討すると、撮影後の修正を減らせます。

撮影時の照明環境も見逃せません。モアレは光の方向や強さによって模様のコントラストが強調されることで目立つことがあります。光源を柔らかく拡散させたり、複数の光源を使って影を和らげると、規則的なパターンがセンサーに与える影響を減らせます。スタジオ撮影では、ソフトボックスやレフ板を活用して均一な光を作り出すことで、縞模様が浮き出るのを防ぐ方法が一般的です。自然光で撮影する場合は、直射日光を避けて曇りの日や窓越しのやわらかい光を利用すると、干渉が目立ちにくくなります。

さらに、カメラの設定を見直すことでモアレのリスクを下げることも可能です。ISO感度を必要以上に上げると画像にノイズが増え、そのノイズがモアレを強調する場合があります。適正な露出を保ちながらISO感度を低めに設定することは、縞模様を抑える上で効果的です。また、ホワイトバランスやピクチャースタイルなどの設定を調整し、コントラストを抑えめにすることで、細かいパターンが強調されにくくなります。撮影後にレタッチで調整するよりも、撮影段階で落ち着いたコントラストを確保しておく方が、自然で美しい仕上がりにつながります。

動画撮影でも同様の配慮が必要です。特にシャッタースピードとフレームレートの組み合わせは、周期的なパターンとの干渉に大きく影響します。テレビ画面やLEDディスプレイを撮影するときに縞が動いて見えるのは、映像のリフレッシュレートとカメラのシャッター速度が合わないためです。フリッカーを防ぐ設定や、撮影環境に合わせたシャッタースピードの調整を行うことで、モアレの動きを抑えることができます。

撮影現場でのこれらの工夫に加えて、準備段階で被写体そのものに対して対策を取ることもできます。たとえば、衣装選びの際に極端に細かいストライプや千鳥格子などを避ける、背景として使用する布や壁紙を無地にするなど、あらかじめ干渉の原因となる要素を減らしておくことは非常に効果的です。商品撮影や広告写真では、デザイン段階からモアレの可能性を想定した素材選びを行うことで、後の修正作業を大幅に削減できます。

これらの撮影時の工夫は、どれか一つを行えば必ず防げるというものではなく、複数の要素を組み合わせることで効果が高まります。角度の調整、距離の設定、レンズや絞りの選択、光の作り方、カメラ設定、被写体の選択という複数の観点を少しずつ改善することで、モアレが発生する条件から大きく外れることができるのです。撮影後に画像編集で縞を取り除く作業は手間がかかり、完全に除去するのが難しい場合もあります。だからこそ、撮影時にモアレを抑える工夫を積み重ねることが、美しい仕上がりを確保する最も確実な方法といえます。

このように撮影段階での細やかな配慮は、印刷やデジタル配信などその後の工程すべてに良い影響を与えます。

デジタル編集やデータ作成時に意識したい予防方法

撮影時にモアレを抑えても、編集やデータ作成の工程で再び縞模様が現れることがあります。特に高解像度の写真や印刷用データを扱う際は、パソコン上での作業が直接仕上がりに影響するため、注意深い処理が必要です。ここでは、デジタル編集やデータ作成の段階でモアレを未然に防ぐために意識したいポイントを詳しく解説します。

最初に大切なのは画像サイズの取り扱いです。モアレは規則的なパターンが重なることで起こるため、写真を拡大・縮小するときに発生しやすくなります。特に何度もサイズ変更を繰り返すと、ピクセルの補間処理が複雑化し、元の網点や細かい模様との間で新たな干渉が起こる場合があります。これを防ぐには、最初から最終的な出力サイズを想定し、一度の操作で目的のサイズに変更するのが理想的です。もし途中でトリミングや回転をする場合も、可能な限り少ない回数で完結させるとモアレのリスクを減らせます。

画像補間の方法も重要です。編集ソフトには、バイキュービック補間やランチョス補間など複数の補間アルゴリズムが用意されていますが、選び方によっては細部の模様が強調されることがあります。被写体がストライプや細かいチェック柄などモアレが出やすい場合は、滑らかに補間する方法を選ぶことが効果的です。例えば、Photoshopなどで「バイキュービック(滑らか)」を選ぶと、細部のコントラストがわずかに抑えられ、縞模様が目立ちにくくなります。

さらに、画像の回転や角度補正にも配慮が必要です。少し傾いた写真を補正する際、ソフトはピクセルを再配置して新しいグリッドを作ります。その際、元の網点や細かい模様との位置関係が変化し、モアレが発生する可能性があります。特に小さな角度補正を繰り返すと、複数の周期が重なり合い縞模様が強調されることがあるため、必要最小限の回転で済ませることが望ましいでしょう。

シャープネスやコントラストの調整も慎重に行う必要があります。シャープネスを強くかけると輪郭がくっきりする反面、網点や細かいパターンのコントラストが強調され、隠れていたモアレが目立つことがあります。特に被写体の服や背景に規則的な模様が含まれている場合は、シャープネスの適用を控えめにし、必要な場合は全体ではなく部分的にかける方法が有効です。コントラストも同様で、全体の明暗差を強調しすぎると縞模様が浮かび上がることがあるため、自然な仕上がりを意識した調整が求められます。

スキャン画像を編集する場合は、取り込み時点での設定が大きく影響します。解像度を適切に設定し、デスクリーン機能を活用して網点のパターンを平均化しておくと、後の編集作業でモアレが出にくくなります。取り込み後に縞模様が見つかった場合は、軽いぼかしを施してから縮小する方法も有効です。これは微細な網点をぼかすことで周期的なパターンを弱め、干渉が目立たなくなる効果があります。ただし強くぼかしすぎると画像が不自然になるため、微調整を繰り返しながら少しずつ仕上げることが大切です。

印刷用データを作成する際は、網点の線数や角度の設定も重要です。商業印刷では通常、シアン・マゼンタ・イエロー・ブラックの4色を異なる角度で配置することでモアレを防いでいます。新しくデータを作成する際にこれらの角度を無視すると、異なる色版が干渉してモアレが出る可能性があります。特に既存の印刷物をスキャンして再利用する場合は、元の網点に新しい網点が重なる「二重網点」にならないよう、製版時に線数や角度を調整することが欠かせません。

また、印刷方式によっても対応が異なります。オフセット印刷では網点の角度や線数が明確に管理される一方、オンデマンド印刷やインクジェット印刷では異なる原理で色を表現するため、モアレの出方が変わります。データ作成の段階で最終的な印刷方式を把握し、それに合わせて画像解像度やカラープロファイルを設定しておくと、不要な干渉を避けることができます。

ファイル形式の選択も見落とせません。JPEGのような非可逆圧縮は、圧縮率を上げると微細なノイズやブロック状の模様を生み出すことがあります。これが網点や細かいパターンと干渉するとモアレが強調されることがあるため、印刷用や高品質が求められる画像はTIFFやPNGなどの非圧縮形式、あるいは低圧縮設定を選ぶ方が安全です。複数回保存する場合も、圧縮を繰り返すと干渉が蓄積するため、編集途中は非圧縮形式で保存し、最終的な用途に応じて変換する方法が推奨されます。

さらに、レイアウトソフトやDTPソフトを使用する際には、リンク画像の解像度や表示設定にも注意しましょう。低解像度のプレビュー表示をそのまま印刷してしまうと、拡大時にピクセルが粗くなり、モアレが発生することがあります。印刷所へ入稿する前に、リンク画像が実寸に対して十分な解像度を確保しているかを確認することが、トラブルを未然に防ぐ基本です。

これらの対策は、単独で行うよりも複数を組み合わせることでより高い効果を発揮します。画像サイズの管理、補間方法の選択、回転やトリミングの最小化、シャープネスやコントラストの適正化、スキャン時の設定、印刷方式に応じた網点管理などを総合的に意識することで、編集工程に潜むモアレのリスクを大幅に減らせます。撮影時に抑えたモアレを編集で再び生じさせないためにも、これらの知識と手順は欠かせません。

このように、デジタル編集やデータ作成の段階でできる工夫は多岐にわたりますが、その根底には「一度の処理で完結させる」「余計な強調を避ける」「最終出力に合わせて設計する」という共通の考え方があります。

印刷現場で行われるモアレ低減の具体的な工夫

印刷物を制作する現場では、モアレを防ぐための工夫が欠かせません。撮影やデータ編集の段階でしっかり対策しても、実際に紙に印刷する工程で網点の重なり方や機械の微細なズレによって縞模様が現れる可能性があります。そのため印刷会社では、データ処理から刷り出しまで一貫して細やかな調整を重ねながら、モアレの発生を最小限に抑えています。ここでは、現場で実際に行われている具体的な取り組みを順を追って詳しく解説します。

まず、製版段階での網点設計が基本になります。商業印刷では一般的にシアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの4色を重ねて色を表現しますが、それぞれの網点をどの角度で配置するかは非常に重要です。一般的にはブラックを45度、シアンを15度、マゼンタを75度、イエローを0度に設定するなど、色ごとの角度を意図的にずらして干渉を避ける組み合わせが用いられています。これにより、4色の網点が規則的に重なったときにできるロゼットと呼ばれる花形の模様が目立たないように工夫され、モアレのリスクが大幅に減ります。印刷会社では、印刷する用紙の種類やデザイン内容に応じて最適な角度を微調整し、製版段階から縞模様を出にくくする仕組みを整えています。

網点の線数の選定も重要なポイントです。線数とは1インチあたりに何本の線が入るかを表す値で、数値が高いほど細かい網点になります。高精細な仕上がりを求めて線数を上げると、色の再現性は向上しますが、逆にスキャナーやデジタル表示との干渉が強まりモアレが目立つ場合があります。逆に線数を下げると粗さは出ますが干渉が減り、縞が出にくくなる傾向があります。印刷現場では、デザインや印刷方式に応じて線数を細かく調整し、見た目と安全性のバランスを取りながら最適な数値を選ぶ工程を経ています。

最近では、網点の形そのものを工夫する「FMスクリーニング」や「ランダムドットスクリーン」と呼ばれる技術も活用されています。従来のAMスクリーニングは規則的な点の集まりを基に濃淡を表現しますが、FMスクリーニングでは点の大きさをほぼ一定に保ったまま、位置をランダムに配置することで濃淡を表現します。これにより周期的なパターンが生まれにくく、網点同士の干渉を大幅に減らすことができます。高級写真集や美術印刷など、微細な質感を重視する印刷物ではこの技術が積極的に採用され、モアレをほとんど感じさせない仕上がりを実現しています。

印刷機のメンテナンスもモアレ対策に欠かせません。たとえば、印刷機の圧力や用紙送りのわずかな不均一が網点の位置ずれを引き起こすと、設計段階で計算した角度や間隔が崩れ、縞模様が強調される場合があります。現場では、日常的な点検や定期的なキャリブレーションを通じて、機械の状態を常に安定させています。湿度や温度の管理も重要です。紙は湿度の変化によって伸び縮みする性質があり、わずかな寸法の変化が網点の重なり方を変えてしまうことがあります。印刷工場では、空調設備や加湿器を用いて一定の環境を保ち、季節や天候による用紙の寸法変化を最小限に抑える努力が続けられています。

また、印刷前の「プルーフチェック」と呼ばれる試し刷りも大切な工程です。最終的な本刷りに入る前に小部数で印刷を行い、モアレが発生していないか、デザインや写真の細部まで念入りに確認します。もし試し刷りの段階で縞模様が見つかった場合は、網点の角度を変更したり、線数を調整したり、必要に応じてデータを修正することで本番印刷でのリスクを大きく減らすことができます。クライアント立ち会いのもとで行うことも多く、双方で仕上がりを確認してから本刷りに進むことで、後戻りできない段階でのトラブルを防ぎます。

さらに高度な方法として、モアレ低減を目的とした専用ソフトウェアの活用も広がっています。印刷用RIP(Raster Image Processor)ソフトには、データを出力する際に網点の配置を最適化し、干渉を抑える機能が備わっているものがあります。こうしたソフトは複雑な計算を高速に行い、人の目では判断しきれない細部のパターンまで調整するため、モアレを未然に防ぐのに大きな効果を発揮します。特に大規模印刷や高精細印刷では、このようなデジタル技術と職人の経験を組み合わせることが標準的になっています。

また、現場ではデザイナーやオペレーターとの密な連携も欠かせません。モアレはデザイン段階の模様選びや画像の解像度設定に左右されるため、印刷会社はデザイナーに事前のガイドラインを提示し、網点の角度や線数に適したデータ作りを依頼します。逆にデザイナーから印刷現場に対しても、使用した素材や画像加工の方法を共有することで、最適な印刷条件を選びやすくなります。双方の情報交換がスムーズであれば、モアレの芽を早い段階で摘むことができるのです。

仕上がった印刷物を顧客に届けるまでには、こうした数多くの工程が重なっています。現場の職人は微細な変化を見極める経験をもとに、機械の微調整から色合わせ、用紙管理まで徹底して行います。結果として、一般の目では気づかないほどモアレが抑えられた美しい印刷物が完成します。これらの努力は目に見えにくいものですが、完成品の品質と信頼を支える重要な要素です。

このように印刷現場で行われているモアレ低減の取り組みは、製版、機械管理、ソフトウェア活用、そして人の目による確認のすべてが連携することで初めて成果を生み出します。

完成した印刷物を長く美しく保つための保管方法と経年によるモアレの変化

印刷物は完成した時点が最も美しく見える状態ですが、時間が経つにつれて紙やインクは少しずつ変化していきます。特にモアレは印刷直後だけでなく、保管環境や経年によって見え方が変わることがあり、長期間の保存や展示を考える場合には適切な対策が欠かせません。ここでは、完成した印刷物を長く美しく保つための保管方法と、年月を経ることでモアレがどのように変化していくのかを詳しく解説します。

まず、印刷物の大敵は湿度と温度です。紙は湿気を吸ったり乾燥したりすることで膨張や収縮を繰り返します。こうした変形が網点の微妙な位置に影響を与え、光の反射具合が変わることで、印刷直後には気にならなかったモアレが強く見えたり逆に薄くなったりする場合があります。特に梅雨時や夏場の高湿度は要注意で、湿気が多い環境では紙の繊維が伸びて表面がわずかに波打ち、光の当たり方が変化して干渉縞が際立つことがあります。逆に冬場の乾燥し過ぎは紙を縮ませ、これもまた網点の配置に微細なずれを生じさせる原因になります。こうした変化を抑えるためには、湿度40〜60%、温度15〜25度程度の安定した環境を保つことが理想です。エアコンや除湿機、加湿器などを活用して室内環境を一定に保つことは、長期保存の基本的な対策となります。

光の影響も無視できません。直射日光や強い蛍光灯に長時間さらされると、インクの色素が分解されて褪色が進みます。色が変わると網点のコントラストバランスが崩れ、印刷時には目立たなかったモアレが別の形で浮かび上がることがあります。特に青や赤系のインクは紫外線に弱く、光による劣化が早い傾向があります。展示する際は紫外線をカットするガラスやフィルムを使用し、保管する場合は直射日光の当たらない暗所に置くのが望ましいでしょう。LED照明を選ぶ場合も、紫外線カット仕様のものを選ぶとより安全です。

保管方法としては、酸を含まない中性紙の封筒やファイル、アルバムを使うことが勧められます。酸性紙は時間とともに黄ばみや劣化が進みやすく、印刷面の微細な網点や光沢感に悪影響を与えます。中性紙の保管資材やアーカイバルボックスを選べば、化学変化による色の変質や紙の収縮を防ぐことができます。印刷物を重ねて収納する場合は、間に薄い中性紙を挟んで摩擦を減らすと、表面の擦れや傷を防ぎ、長期にわたって鮮やかな印刷面を守ることができます。

印刷物の取り扱い時にも注意が必要です。手の脂や汗は紙にとって意外なダメージ源であり、時間が経つにつれてシミや変色を引き起こします。白手袋を着用して扱う、取り出す際は角を持つなど、直接触れる面積を減らす工夫が効果的です。額装する場合は、作品とガラス面の間にスペーサーを設けて空間を作ることで、紙がガラスに密着して湿気によるカビや波打ちが起こるのを防げます。

経年によるモアレの変化は、必ずしも一方向ではありません。時間の経過とともに紙が自然に落ち着いてわずかな波打ちが消え、初期より縞模様が目立たなくなる場合もあります。逆に、長期にわたる湿度変化や紫外線による退色でコントラストが変化し、新しい干渉縞が浮かび上がることもあります。印刷物は静止した物体でありながら、紙とインクが呼吸するように微細に変化し続けているため、モアレもまた静的ではなく、環境によって形を変えながら見え方が移ろう現象だといえます。

展示や販売を目的とした印刷物では、これらの変化を想定した長期計画が求められます。ギャラリーや店舗で長く掲示する場合は、一定期間ごとに展示面を入れ替えたり、バックヤードで休ませて環境を均一化するなど、作品の負担を軽減する工夫が役立ちます。さらに、展示前後で写真を撮って記録しておくと、どの程度の変化が起きているかを比較でき、次の保存方法を見直す参考にもなります。

デジタルアーカイブも有効な手段です。完成直後の状態を高解像度でスキャンし、正確な色を記録しておけば、経年によって見え方が変わっても当初の状態をデジタルデータとして保存できます。このデータは再印刷や修復の際の貴重な基準となり、万が一の劣化にも備えられます。ただし、スキャンの際には新たなモアレが生じないよう、適切な解像度やデスクリーン機能を活用することが必要です。

長期保管では、定期的な点検と環境の見直しが欠かせません。季節の変わり目に保管場所の温度や湿度を測定し、必要に応じて除湿や加湿を行うこと、収納資材の劣化がないかを確認することなど、小さな管理の積み重ねが印刷物の美しさを守ります。特に倉庫や押し入れなど閉ざされた空間は湿気がこもりやすく、カビや変色の原因となるため、空気を入れ替える習慣を持つことも効果的です。

このように、完成した印刷物を長く美しく保つためには、温度や湿度、光、保管資材、取り扱い方法のすべてに配慮する必要があります。そして、経年によってモアレの見え方が変化する可能性を理解しておくことで、適切な環境管理と記録保存の重要性がより明確になります。

まとめ

ここまでモアレという現象を、仕組みから具体的な対策、そして長期保存まで段階的に解説してきました。モアレは網点やストライプなど規則正しい模様が重なったときに生じる縞模様で、印刷物だけでなくデジタル画像やスキャンデータ、撮影写真などさまざまな場面で発生します。その成り立ちは光の干渉やサンプリングの特性に深く関わり、見かけは単純でも背景には複雑な視覚と物理の要素が存在します。印刷や写真を扱う際には、この仕組みを理解することが美しい仕上がりを守る第一歩となります。

制作の各段階に応じた具体的な工夫も重要です。撮影時には、被写体の角度を数度変える、距離を適切に保つ、光をやわらかく当てる、レンズやカメラ設定を調整するなど、現場でできる細やかな配慮が効果を発揮します。編集の工程では、サイズ変更を最小限にし、滑らかな補間方法を選び、過度なシャープネスやコントラスト強調を避けることがモアレ予防につながります。さらに印刷現場では、網点の角度や線数の選定、FMスクリーニングなどの先端技術、定期的なプルーフチェックや機械の精密な調整など、多層的な取り組みによって干渉縞を極力減らす努力が続けられています。

完成した印刷物を長く美しい状態で保つためには、保存環境にも目を向ける必要があります。湿度や温度を一定に保ち、直射日光や強い照明を避けること、酸を含まない保管資材を用いることが、経年による色の変化やモアレの再発を防ぐ基本です。定期的な点検とデジタルアーカイブによる状態の記録は、将来の修復や再印刷にも役立ちます。こうした一連の知識と実践を積み重ねることで、印刷物や画像の仕上がりを長期間にわたり安心して楽しめます。

モアレは避けることが難しい現象ではありますが、その発生の仕組みと影響を理解し、制作から保存まで一貫して配慮することで、目立たないレベルに抑えることが可能です。印刷物や写真を取り扱うすべての人がこの知識を身につけておくことで、作品の品質を守り、見た目の美しさを維持し続けることができるでしょう。今回の記事が、日常の写真や専門的な印刷物を問わず、モアレへの理解を深め、確かな仕上がりを支える一助となれば幸いです。

よくある質問Q&A

-

モアレとは何ですか?

-

モアレは網点やストライプのように規則的な模様が重なったときに生じる縞模様のことです。紙の印刷物だけでなく、写真やスキャンデータ、ディスプレイ上の画像でも起こり、見る角度や光の当たり方によって見え方が変わる特徴があります。

-

モアレはなぜ縞のように見えるのですか?

-

二つ以上の周期的なパターンが少しずつずれた状態で重なり合うと、もとの模様にはない大きな周期の縞が新たに現れます。これは干渉縞と呼ばれる視覚現象で、網点の線数や角度、デジタル機器のサンプリング間隔などが原因となります。

-

どのような印刷物でモアレが発生しやすいですか?

-

細かい網点を多用したカラー印刷、織り柄やストライプ柄の写真、グラデーションを多く含むデザインなどで目立ちやすい傾向があります。高精細な写真集やポスターなども、紙質や光沢の状態によっては縞模様が強調されることがあります。

-

スキャンデータにモアレが出やすいのはなぜですか?

-

スキャナーは一定間隔で画像を読み取ります。その間隔と元の印刷物の網点の周期が干渉すると、エイリアシングという現象が起き、新たな縞模様が生まれます。解像度や角度の設定が適切でない場合に特に発生しやすくなります。

-

モアレは肉眼だけで確認できますか?

-

ほとんどの場合は肉眼でも確認できますが、表示する環境によって見え方が異なります。蛍光灯や自然光、LEDなど光源を変えたり、紙を傾けてみたりすると、見えなかった縞が浮かぶ場合があります。拡大して詳しく見るとさらにわかりやすくなります。

-

撮影時にモアレを防ぐ方法はありますか?

-

被写体やカメラの角度を数度ずらす、適切な距離を保つ、背景に細かいストライプやチェック柄を使わないなどの工夫が効果的です。また、ローパスフィルター付きのカメラや柔らかい光を使うことで干渉を抑えられます。

-

被写体との距離がモアレに影響する理由は何ですか?

-

被写体に近づき過ぎると模様が大きく映り、カメラのセンサーの画素間隔と干渉しやすくなります。逆に遠すぎると模様が小さく圧縮されて別の周期が現れます。適切な距離を見つけることが、縞模様を抑えるうえで大切です。

-

レンズや絞りの設定は関係しますか?

-

あります。高解像度のレンズや絞りを絞り過ぎた設定は細部をくっきり描写するため、周期の干渉が強調されることがあります。被写界深度を浅くしたり柔らかい描写のレンズを使ったりすることで、模様を自然にぼかしてモアレを和らげる効果があります。

-

画像編集時にモアレが再発するのはなぜですか?

-

拡大縮小や回転、強いシャープネスやコントラスト調整を繰り返すと、ピクセル補間の過程で新しい干渉が生じやすくなります。サイズ変更は一度で済ませ、滑らかな補間方法を選び、過剰な強調を避けることが予防につながります。

-

スキャン画像の解像度はどの程度にすると良いですか?

-

元の網点より十分に細かい解像度で取り込むことが基本です。必要に応じてデスクリーン機能を有効にすると網点の規則性が平均化され、モアレの発生を抑えられます。取り込み後に軽くぼかして縮小する手法も有効です。

-

印刷現場ではどんな工夫でモアレを防いでいますか?

-

代表的なのは網点の角度をずらす方法です。ブラックを45度、シアンを15度などと色ごとに角度を変え、干渉縞が目立たないよう調整します。FMスクリーニングなどランダム配置の技術や、高精度な機械調整も欠かせません。

-

紙の種類はモアレに関係しますか?

-

光沢紙は網点がはっきり出るためモアレが目立ちやすく、マット紙やテクスチャーのある紙は光の反射が乱れやすく干渉が目立ちにくい傾向があります。仕上がりを重視する場合は、紙質を選ぶ段階でモアレへの影響を考えることが大切です。

-

完成した印刷物を長く保管するとモアレは変化しますか?

-

時間の経過による紙の伸縮やインクの退色により、印刷時には見えなかった縞模様が浮かび上がることがあります。逆に紙が落ち着くことでモアレが目立たなくなる場合もあります。湿度や光の管理が安定していれば変化を緩やかにできます。

-

どんな保管環境が適していますか?

-

温度15〜25度、湿度40〜60%程度の安定した環境が理想です。直射日光を避け、酸を含まない中性紙やアーカイバルボックスに収納することで、紙やインクの劣化を抑え、モアレの変化を防げます。

-

展示する際に注意することはありますか?

-

紫外線をカットするガラスやフィルムを使用し、光源はLEDなど紫外線の少ないものを選びます。長期展示では一定期間ごとに展示面を入れ替えたり、保管場所の湿度を確認して適度に換気することが、印刷物の品質を守る基本です。

-

デジタル保存は役立ちますか?

-

はい。完成直後の状態を高解像度でスキャンしておくと、将来的に退色や変形が起きても元の状態を再現するための基準になります。その際は新たなモアレが出ないよう、デスクリーン機能や適切な解像度を設定して取り込むことが大切です。

-

モアレが出てしまった場合の応急処置はありますか?

-

軽いぼかしやノイズ低減、部分的な補正で縞を目立たなくする方法がありますが、完全に消すのは難しい場合があります。印刷前であれば、網点角度や線数の再調整、解像度の変更など元データを修正する方法が最も確実です。

-

家庭用プリンターでもモアレは起こりますか?

-

起こります。特に既存の印刷物をコピーやスキャンして再印刷する際に出やすく、プリンターの解像度やドライバーの設定が網点と干渉して縞模様が生じることがあります。コピー前にデスクリーン機能を確認することが効果的です。

-

動画撮影でモアレが目立つのはなぜですか?

-

カメラのシャッタースピードやフレームレートと被写体の周期が合わない場合、映像の中で縞模様がちらつくことがあります。撮影環境に合わせてシャッター速度を調整したり、フリッカー防止機能を使用することで改善できます。

-

最終的にモアレを完全に消すことはできますか?

-

完全に消し去るのは難しいですが、発生条件を理解し、撮影・編集・印刷・保存の各段階で対策を積み重ねれば、人の目でほとんど気づかないレベルまで抑えられます。知識と準備が仕上がりの美しさを守る最も確実な方法です。