印刷のプロが教える!使いやすくて便利な伝票を見直すなら福岡県北九州市の株式会社ヤマガがおすすめな理由とは?

2025.07.03

毎日の業務の中で何気なく使っている「伝票」。その一枚が、実は業務効率や作業の正確さに大きく関わっていることをご存知でしょうか。書きにくい、見づらい、順番がバラバラ……そんな小さな不便が積み重なり、時間のロスや確認ミスにつながってしまうことは決して珍しくありません。にもかかわらず、伝票は一度作ってしまうと見直しの機会が少なく、そのまま使い続けられているケースがほとんどです。

しかし、伝票は日々使うものだからこそ、ほんの少しの見直しで使い勝手が大きく改善され、業務全体のスムーズな流れを後押ししてくれる存在でもあります。記入項目の並び順を見直すだけでも作業スピードが上がり、視認性を高めるだけで確認ミスが減るなど、改善効果は想像以上に大きいのです。業務に合ったオリジナル伝票を使用することで、記入者の負担を軽減し、会社全体の生産性向上にもつながります。

伝票の見直しを成功させるためには、現場の声に耳を傾けながら、柔軟かつ丁寧に対応してくれるパートナーの存在が欠かせません。福岡県北九州市に拠点を構える株式会社ヤマガは、地域密着型の印刷会社として、伝票の設計から印刷、納品、アフターサポートまでを一貫して行い、多くの企業から高い信頼を得ています。特別な知識がなくても、今使っている伝票に対して「ここが不便」と感じたことを伝えるだけで、専門のスタッフが実務に即した改善案を丁寧に提案してくれるのです。

レイアウトの提案、紙質や複写枚数の調整、保管のしやすさを考慮した仕様の工夫など、細部まで行き届いた配慮が、使いやすさと便利さを両立させる理由です。そして、納品後も「さらに良くしていきたい」という声に応えてくれる体制があるからこそ、長期的な信頼関係が築かれています。

伝票は単なる紙の帳票ではなく、現場の業務を支え、情報の正確なやりとりを実現するための大切なツールです。時代や業務が変化する今だからこそ、「このままでいいのか?」と立ち止まり、見直しを検討してみる価値があります。一枚の伝票を変えることが、現場のストレスを減らし、仕事の質を大きく変えるきっかけになるかもしれません。

- 使いにくい伝票が業務効率を下げていないかを今こそ見直すべき理由

- 日々使う伝票だからこそ印刷レイアウトの改善が使いやすさと便利さに直結するという視点を持つ

- 伝票を見直すことで得られる印刷コスト削減や作業時間の短縮といった効果について

- 見直し時にチェックしたい伝票の項目と印刷形式の選び方

- 伝票を見直す際に多くの企業が陥りがちな誤解とその回避方法

- 福岡県北九州市で伝票印刷を依頼するなら株式会社ヤマガが選ばれている理由

- 株式会社ヤマガの伝票印刷サービスが実現する使いやすさと便利さを追求した工夫

- 見直しの相談から印刷納品までの流れをわかりやすく説明してくれるから安心

- 伝票の使いやすさを保つために定期的な見直しと印刷のアップデートが必要

- まとめ

- よくある質問Q&A

使いにくい伝票が業務効率を下げていないかを今こそ見直すべき理由

日々の業務の中で、伝票は目立たない存在と思われがちです。しかし、実際にはその小さな帳票が業務全体の流れに大きな影響を及ぼしていることは少なくありません。書きづらい伝票を使い続けていることで、作業時間が増え、記入ミスが発生し、業務の効率が下がってしまう可能性があります。それでも多くの企業では、伝票の見直しは後回しになっているのが現状です。

例えば、記入欄が狭すぎて字が書きにくい、複写式の紙が上手く機能せず下の用紙に文字が残らない、記入項目の順序が業務の流れと合っていないなど、伝票に関する小さな不満は意外と多くあります。そのような不具合を日常的に抱えながら使っていると、小さなストレスが積み重なり、やがては大きな時間的ロスや、二重三重の確認作業を引き起こす原因になってしまいます。

さらに、記入ミスによって発注内容の間違いや伝達の混乱が生じれば、それは会社の信頼にも関わる重大な問題に発展する可能性があります。伝票は単なる書類ではなく、社内外のやりとりをつなぐ役割を持っています。だからこそ、その使いやすさは軽視できるものではありません。

近年ではデジタル化の波が進んでいますが、紙の伝票を完全になくすにはまだ時間がかかる場合も多くあります。そのため、紙とデジタルの両方を活用している企業にとっては、紙伝票の扱いやすさが業務の効率に直結する重要な要素となります。入力内容をデータ化する際、記載ミスがあれば再入力が必要になりますし、視認性が低ければ確認作業に時間を取られてしまいます。こうした無駄を減らすには、紙の段階での使いやすさを高めておくことが必要です。

伝票の見直しにおいては、印刷そのものに目を向けることも大切です。たとえば、紙質を変えるだけで記入しやすくなったり、色使いを工夫することで種類の判別がしやすくなったりします。また、伝票のサイズや複写のしやすさ、ファイルへの収まり具合なども考慮することで、業務により適した形に整えることができます。

ほんの少しの工夫が、大きな変化を生むこともあります。色分けされた伝票は視認性が高まり、必要な項目を素早く確認できるようになりますし、記入欄の位置や大きさが整理されていれば、記載ミスも減り、作業のスピードも向上します。こうした効果が日々の業務に積み重なれば、全体の生産性にも好影響を与えてくれます。

ところが、現場の担当者が日常的に困っている点を把握できていないまま、古いレイアウトの伝票を使い続けているケースは少なくありません。昔ながらの様式がそのまま残っているため、現代の業務フローと合わなくなってきているのです。その結果、記入の手間が増え、確認作業が複雑化し、結果として非効率な状況が続いてしまいます。

そうした課題を解決するためには、まず現場の声をしっかりと拾い上げることが大切です。どこが使いにくいのか、どんな誤りがよく発生しているのか、業務のどの場面で不便を感じるのかを具体的に把握し、それをもとに伝票の見直しを行うことで、より実務に適した印刷内容を設計することができます。

このような改善を行う際には、専門的な知識と経験を持つ印刷会社に相談するのが効果的です。地域に根ざし、現場の実情をよく理解してくれる印刷会社であれば、細やかな対応が期待できます。たとえば、福岡県北九州市にある株式会社ヤマガでは、伝票印刷の専門知識を活かし、顧客の業務に合わせた使いやすい伝票を提案しています。現場目線での改善案をもとに、印刷の細部まで丁寧に設計してくれるため、実際に使ってみて「便利になった」と感じることができるような仕上がりになります。

伝票は、一度使いやすくリニューアルされることで、その後長期間にわたり業務の効率を支える存在になります。まずは一枚の伝票から、どこをどう変えれば便利になるのかを考えてみることが、会社全体の働き方の見直しにもつながっていくのです。そうした視点で自社の伝票を見つめ直すことが、これからの業務改善への第一歩となるでしょう。

日々使う伝票だからこそ印刷レイアウトの改善が使いやすさと便利さに直結するという視点を持つ

毎日使用するものほど、少しの不便が積み重なり、大きな負担へと変わっていきます。伝票もその一つです。オフィスや店舗、工場など、あらゆる現場で使われている伝票は、作業の一部として当たり前のように扱われていますが、そのレイアウトが現場に合っていない場合、実に多くの無駄を生んでしまうことになります。記入しづらい、見づらい、順序がわかりにくい、不要な項目が多い。そんな小さなストレスが、業務の質を少しずつ下げているのです。

伝票のレイアウトは、単なる印刷デザインではありません。業務の流れを反映させ、作業をスムーズに進めるための「道具」として設計されるべきものです。たとえば、商品の受注から出荷までを管理する伝票の場合、現場で作業を行う順番と記入欄の並び順が一致していなければ、記入者は情報を何度も見直すことになります。これにより確認の手間が増え、記載ミスや記入漏れのリスクが高まるのです。

また、文字を記入するスペースが狭すぎると、無理に小さい文字を書くことになり、視認性が落ちてしまいます。特に数字や日付、数量などの欄は、一文字のミスがそのまま発注内容や在庫管理に大きな影響を与える可能性があります。誰が見ても正確に読めて、誰でも迷わず記入できるようにするには、スペースの配分やフォントの大きさ、欄の枠線の太さなど細かな工夫が必要です。

複写式の伝票では、各用紙への転写のしやすさも重要なポイントになります。印刷時に文字が薄くなっていたり、用紙の配置がずれていたりすると、2枚目や3枚目に十分な情報が残らず、再記入を求められることもあります。このような手間を減らすためには、印刷位置の精度や紙の質、カーボンの配合具合など、伝票全体の品質にも気を配ることが求められます。

さらに、伝票にはさまざまな種類があるため、それぞれの目的に合ったレイアウトが必要です。たとえば、納品書、請求書、作業指示書、検品チェックリストなど、どれも形式が異なり、記入内容や確認箇所も異なります。これらを一括して既製品でまかなうことも可能ですが、自社の業務内容に合っていない伝票を使い続けることで、無理に運用を合わせてしまい、結果として作業の流れが不自然になってしまうケースも少なくありません。

そのため、使いやすく便利な伝票を作成するためには、まず「業務の動きに沿って自然に記入できる」ことを意識することが第一歩です。そして、それを実現する手段として、印刷レイアウトの見直しが必要になります。記入欄の配置順、タイトルの表現、各項目のわかりやすさ、色の使い方、番号やチェックボックスの導入など、細部にわたって構成を検討し、実際の運用に耐えうる内容に整えていきます。

たとえば、担当者名や日付、品番などを入力する欄の位置がバラバラだと、記入するたびに欄を探すことになりますが、使用頻度や流れに沿って並べ替えをすれば、自然と記入が進み、作業のスピードも上がります。チェックリスト形式を導入すれば確認漏れを防ぎ、作業完了の証跡としても活用できます。印刷時に薄いグレーや色分けを加えることで視覚的に区切りを持たせ、記入ミスを防止するなど、ちょっとした工夫が大きな違いを生むのです。

このような印刷レイアウトの改善は、現場をよく知る人にこそ意味があります。単にデザインを整えるのではなく、「どんな手順で作業が進むのか」「誰が、いつ、どのように使うのか」という実務の視点から逆算して設計することが、使いやすさと便利さの両立につながるのです。

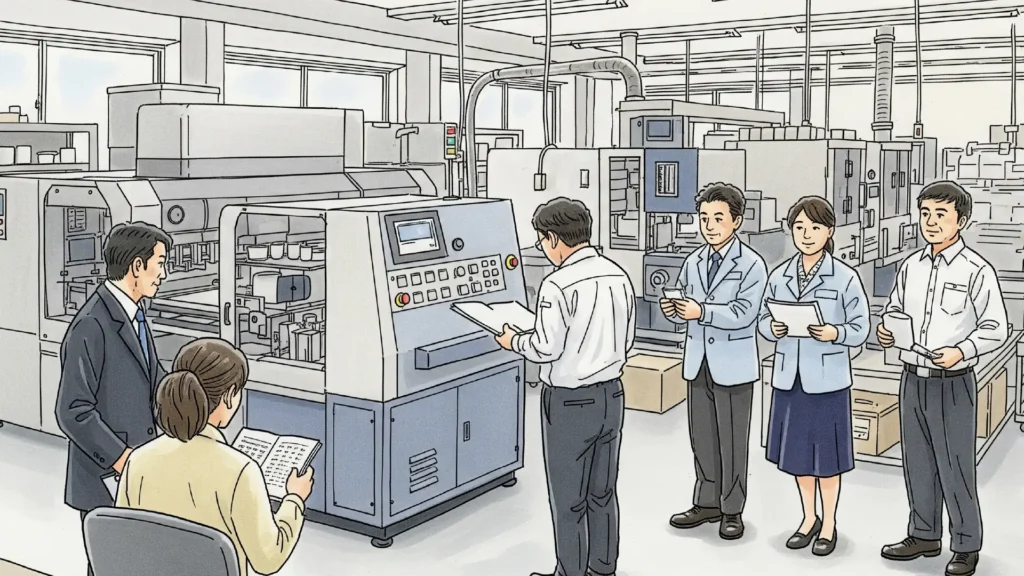

福岡県北九州市で印刷業を展開する株式会社ヤマガでは、まさにこの「現場視点」を大切にしています。長年の経験を活かして、お客様の業務フローを丁寧にヒアリングし、最適な伝票レイアウトを一から構築しています。印刷のプロとして、紙質や色味、カーボン処理といった専門的な要素に加え、実際の使用シーンを見据えたデザインを提案することで、「使いやすい」「便利」と実感できる伝票づくりを実現しています。

企業にとって、毎日使う伝票が効率の良いものであることは、社員の作業負担を軽減し、業務全体の質を向上させることに直結します。逆に、不便な伝票を使い続けることで失われる時間や労力は想像以上に大きく、気づかぬうちに社内の生産性や顧客満足度にまで影響を及ぼしてしまいます。

だからこそ、今使っている伝票に対して「本当にこのレイアウトで良いのか?」という視点を持ち、必要であれば見直す決断をすることが大切です。そして、そうした改善を行う際には、印刷のプロに相談することで、現実的で効果的な改善案を得ることができるでしょう。

使いやすく、便利な伝票は、業務を支える確かな力になります。日々の業務に欠かせない存在だからこそ、そのレイアウトが最適化されているかどうかを一度見直してみる価値は十分にあるのです。

伝票を見直すことで得られる印刷コスト削減や作業時間の短縮といった効果について

業務改善というと、まずは大きな設備投資やシステム導入を思い浮かべる方も多いかもしれません。しかし、実はもっと身近なところに、意外な改善の余地が潜んでいます。その一つが「伝票の見直し」です。特に印刷コストの削減や、日々の作業にかかる時間の短縮といった効果は、伝票を少し工夫するだけでも十分に得られる可能性があります。

まず、印刷コストの面から見てみましょう。会社で使用されている伝票の中には、用途に対して無駄に多すぎる項目が含まれていたり、不必要な複写枚数が設定されていたりするケースがあります。必要以上に項目が多ければ、その分紙のサイズが大きくなり、印刷面積が増えることでコストも上がります。また、3枚複写が必要な場面ではなくても、慣習的にずっと3枚のまま印刷し続けているという企業も少なくありません。

こうした無駄は、伝票を一度見直すことで簡単に削減できます。たとえば、複写枚数を使用実態に合わせて2枚に減らす、不要な項目を削除して紙面をコンパクトにする、印刷色数を1色に統一してコストを下げるなど、小さな変更を積み重ねることで、全体としての印刷費用を抑えることができるのです。

また、用紙の選定も印刷コストに直結する重要な要素です。高級紙を使用しているケースでは、標準紙に切り替えるだけでも単価を下げることが可能です。もちろん、紙質を下げすぎて記入しにくくなってしまっては逆効果なので、実際の筆記具との相性や、複写の鮮明さなどを試したうえで最適な素材を選ぶことが大切です。

さらに、伝票の形式や印刷方法を見直すことで、社内での保管や管理がしやすくなり、それにともなって業務全体の効率も上がります。サイズや形状を統一することでファイリングがしやすくなり、検索や確認にかかる時間も短縮できます。これらの改善によって、見えにくかったコストを浮かび上がらせ、具体的な削減に結びつけることができます。

次に、作業時間の短縮について考えてみましょう。伝票を見直すことで、記入項目が整理され、自然な順序で記載できるようになります。これにより、記入する際の迷いが減り、1枚あたりにかかる時間が短くなります。たとえば、担当者名や日付、商品番号、数量といった入力項目が作業の流れに沿って並んでいれば、記入者は記憶や伝票を何度も行き来せずにスムーズに記載を進められます。

1回の記入で短縮できる時間はわずかかもしれませんが、それが1日あたり数十枚、年間数千枚という単位になると、全体で見れば大きな時間削減につながります。特に、忙しい月末月初や棚卸の時期など、伝票処理が集中するタイミングにおいて、その効果は顕著に表れます。

また、記載ミスが減ることも、結果的に作業時間を短縮する要因になります。わかりやすく整理された伝票は、記入者にとっても読み手にとっても確認しやすく、チェックのスピードも上がります。ミスや漏れを発見して修正する手間がなくなることで、確認作業全体の負担も軽減され、業務に余裕が生まれるのです。

もう一つ見逃せないのが、従業員の心理的な負担軽減です。使いづらい伝票を使い続けることで、無意識にストレスを感じたり、作業のたびに小さな違和感を覚えていたりすることがあります。こうした不快感は積み重なり、仕事への集中力やモチベーションに悪影響を与える場合もあります。一方で、スムーズに記入できる伝票は、作業そのものを快適にし、前向きな気持ちで業務に取り組める環境をつくり出してくれます。

ここまで見てきたように、伝票の見直しには多くのメリットがありますが、それを実現するためには、業務の流れと印刷の知識の両方に精通したパートナーの存在が欠かせません。福岡県北九州市の株式会社ヤマガは、そうしたニーズに応えてくれる信頼できる印刷会社の一つです。豊富な経験を活かし、業務内容を丁寧にヒアリングしながら、無駄のない伝票設計を提案してくれるため、コスト削減と効率化の両方をバランスよく実現できます。

実際に、株式会社ヤマガに伝票印刷を依頼した企業では、印刷枚数や用紙の見直しによってコストが明確に削減され、作業時間の短縮が実感できたという声も多く寄せられています。こうした改善は、見た目の変化だけでなく、実務に直接かかわる成果として現れるため、社員からの評価も高く、業務改善の成功例として定着するケースが増えています。

伝票は業務の裏方のような存在ですが、実際には毎日の仕事を支える大切な役割を担っています。だからこそ、見直す価値があるのです。無駄を省き、効率を高め、使う人にやさしい伝票へとアップデートすることは、業務全体の質を一段階上げることにもつながっていきます。

見直し時にチェックしたい伝票の項目と印刷形式の選び方

伝票を見直す際には、どこをどう改善すれば良いのか、具体的な基準がわからず悩んでしまうことも少なくありません。すでに慣れてしまっている伝票の形式は、見直すきっかけを持ちにくく、見落とされがちです。しかし、伝票の本質は「使う人が迷わず正確に記入できること」と「情報の伝達がスムーズに行えること」にあります。その目的に立ち返ることで、見直すべきポイントが自然と見えてくるようになります。

まずは、伝票に記載されている項目を一つひとつ見直してみることが大切です。今、記載されている項目は本当に必要なものばかりでしょうか?現場の運用に照らし合わせてみると、使われていない欄や重複している項目があるかもしれません。たとえば、「納入先住所」と「配送先住所」が必ず同一の業務であれば、どちらか一方に絞っても問題ない場合もありますし、「担当者名」や「備考欄」がほとんど使用されていないのであれば、別の用途に再構成することもできます。

逆に、必要なのに記入欄が小さすぎる項目や、抜け落ちている情報はないかという視点も欠かせません。顧客コードや注文番号など、社内処理の中で重要なデータが伝票に含まれていない場合は、それを手書きで追加する手間が発生してしまいます。また、業務上必須のチェックリストや完了サイン欄が不足していることで、確認作業が非効率になることもあります。伝票の使い方は業種によっても異なりますが、自社の業務にとって「本当に必要な情報は何か」を明確にすることが、見直しの第一歩となります。

項目の内容が整理できたら、次に考えたいのは「記入する順序」と「配置のバランス」です。業務の流れに沿って上から下へ、左から右へと記入が進められるようになっているかどうかは、使いやすさに直結します。項目が業務の流れと一致していない場合、記入者は欄を行き来しながら作業を進めなければならず、それがストレスとなって記入ミスを誘発することもあります。

記入欄の広さにも注目しましょう。数字だけの入力欄であれば狭くても問題ありませんが、長い文字列や説明が必要な項目で欄が狭い場合には、どうしても欄外への記載や小さな文字での記入が発生します。これでは読み手にも負担がかかり、内容の確認に時間がかかる原因になってしまいます。バランスよく余白を持たせ、項目ごとに適切なスペースを与えることは、見やすく記入しやすい伝票づくりの基本です。

さらに、視認性を高める工夫も印刷設計の中では重要な要素となります。たとえば、重要項目を太字にしたり、枠線の太さを調整したりするだけでも、視線の誘導がスムーズになり、読みやすさが格段に向上します。用途に応じて色分けを加えることで、納品書・請求書・注文書などをひと目で識別できるようにするのも有効です。こうした視覚的な配慮は、伝票の使いやすさをぐっと引き上げる大きなポイントになります。

次に、印刷形式の選び方についてです。伝票にはさまざまな印刷形式がありますが、どれを選ぶかは業務内容や使用シーンによって適したものが異なります。たとえば、複写式伝票は、記載した内容をそのまま他の部門や取引先に共有したい場合に適しています。必要な枚数を確認したうえで、2枚複写や3枚複写などを選択し、それぞれの用紙にどの情報が記載されるかを設計しておくことが大切です。

また、用紙のサイズや形状にも注意が必要です。収納やファイリングが多い場合はA5やA4サイズが管理しやすく、バインダーに綴じるためのミシン目や穴あけ加工が施されていると、保管時の利便性が向上します。現場での持ち運びが多い業務では、手に取りやすい長方形のスリムサイズや二つ折りタイプなども人気があります。

印刷の色数もコストに関わるポイントのひとつです。見た目の印象を良くするためにフルカラーで印刷している伝票もありますが、業務上それほど色を必要としない場合には、モノクロや特色1色の印刷に変更するだけで大幅なコスト削減が可能です。色を使う場合でも、情報の強調や分類の目的を明確にしたうえで配色を決めると、効果的な設計になります。

これらの項目や印刷形式をトータルに考えることで、自社の業務に最も適した伝票を設計することができます。ただし、伝票の設計には一定の専門知識と現場の理解が必要です。そこで頼りになるのが、伝票印刷の実績を多数持つ印刷会社の存在です。福岡県北九州市の株式会社ヤマガでは、顧客ごとに伝票の使い方や業務フローを細かくヒアリングし、最適な項目設計や印刷仕様を提案しています。現場の声を大切にし、実用性に配慮した提案ができるからこそ、企業にとって本当に「使いやすく」「便利な」伝票が生まれるのです。

見直しの際は、細かい点まで目を配りながらも、実際の使用感を意識して設計することが肝心です。そして、印刷会社との密なやり取りを通じて、試作やサンプル確認を丁寧に行い、理想的な伝票へと仕上げていく。このプロセスを経ることで、伝票は単なる帳票から、業務の流れを支える頼もしい存在へと進化します。

伝票を見直す際に多くの企業が陥りがちな誤解とその回避方法

伝票を見直すと聞くと、多くの企業では「そこまで大げさにしなくても」「今のままで特に困っていない」と感じるかもしれません。現場ではすでに運用が定着しており、ある程度の慣れもあるため、伝票を変更することがかえって混乱を生むのではないかという懸念も少なくないでしょう。けれども、そのような思い込みこそが、業務改善のチャンスを逃す原因になっていることが多いのです。

まずよくある誤解として挙げられるのが、「伝票を見直しても業務への影響は小さい」という考え方です。確かに、伝票はシステムや設備のように目立った改善効果を即座に数値化できるものではありません。しかし、日常的に何度も使用される伝票は、小さな不便や手間が積み重なり、大きな業務ロスにつながることがあります。たとえば、記入ミスによる再処理、複写がうまくできていないことで起こる確認作業、欄が見づらいことによる情報の読み違いなど、その影響は思った以上に広範囲に及びます。

さらに、「長年使っているものだから、すでに完成された様式のはずだ」という思い込みも根強く残っています。実際には、業務フローや人員構成、取引先の要望などは年々変化しており、過去に最適だった様式も、現在の業務にフィットしているとは限りません。変更のきっかけがないまま、非効率なまま使い続けてしまっているケースは珍しくありません。

また、「伝票を見直すには専門的な知識が必要で、社内では対応が難しい」という声も多く聞かれます。たしかに、レイアウト設計や印刷仕様には専門的な要素が含まれますが、見直しの第一歩はあくまでも現場の声に耳を傾けることです。たとえば、「記入しにくい欄がある」「よく使う項目が目立たない位置にある」「同じことを何度も記入している」といった日常的な気づきを集めるだけでも、改善のヒントがたくさん見えてきます。

こうした誤解を解き、伝票の見直しを円滑に進めるためには、まず「見直すこと自体が業務を良くするための前向きな行動である」という意識を社内全体で共有することが大切です。伝票はただの紙ではなく、業務の流れを映し出す鏡のような存在です。そのレイアウトや記載項目は、会社の仕事の進め方や文化を表しています。だからこそ、時代や環境の変化に応じて、内容を柔軟に見直していくことが求められます。

見直しの過程で陥りがちなもう一つの誤解が、「既製品を使っていれば安心」という思い込みです。確かに既製品はコスト面や入手のしやすさで優れていますが、それが必ずしも自社の業務に合っているとは限りません。必要な項目がなかったり、不要な情報が盛り込まれていたりすることで、かえって使いにくくなってしまうこともあります。既製品に合わせて業務を変えるのではなく、自社の業務に合った伝票を一から設計することが、より自然で効率的な運用につながります。

では、伝票見直しを成功させるためにはどうすればよいのでしょうか。まずは、業務を実際に担当している現場の方々から具体的な意見を集めることです。「何を不便に感じているか」「記入に時間がかかる部分はどこか」「確認のたびに迷ってしまう項目はどこか」など、現場の声こそがもっとも正確な改善ポイントを教えてくれます。

そして、それらの意見をもとに、伝票を見直す作業は、印刷の専門家と一緒に進めることをおすすめします。たとえば、福岡県北九州市で長年伝票印刷を手がけてきた株式会社ヤマガのような会社であれば、企業のニーズに寄り添いながら、現実的かつ丁寧に改善提案を行ってくれます。実際の業務内容に応じた伝票設計を行い、無理のない形での移行ができるようサポートしてくれるため、「うまくいかなかったらどうしよう」という不安を抱えることなく、安心して進めることができます。

伝票を見直すことで得られる効果は、単なる使いやすさの向上にとどまりません。業務の流れが整い、作業時間が短縮され、ミスが減り、従業員の負担も軽くなります。それはやがて、会社全体の生産性や働きやすさにもつながっていきます。小さな紙1枚の改善が、これほどまでに大きな効果をもたらすということを、ぜひ多くの方に知っていただきたいと思います。

福岡県北九州市で伝票印刷を依頼するなら株式会社ヤマガが選ばれている理由

伝票を見直し、業務に合った仕様へと変えていくとき、印刷会社の選定は非常に重要なポイントになります。ただきれいに印刷するだけではなく、使う人の視点に立ち、実務で本当に使いやすく、便利だと感じられる伝票をつくるには、現場のニーズをしっかりと理解し、細部まで対応できる力が求められます。そうした中で、多くの企業が信頼を寄せているのが、福岡県北九州市にある当社「株式会社ヤマガ」です。

株式会社ヤマガは、長年にわたり地域の企業とともに歩み、多種多様な業種・業務に対応する伝票印刷を手がけてきた印刷会社です。単なる印刷物の製造にとどまらず、業務の中で「どのように伝票が使われているか」に着目し、現場の流れや使い勝手まで見据えた提案を得意としています。そのため、初めて相談する企業からも「話が通じやすい」「実務の苦労をよく理解してくれる」といった声が寄せられています。

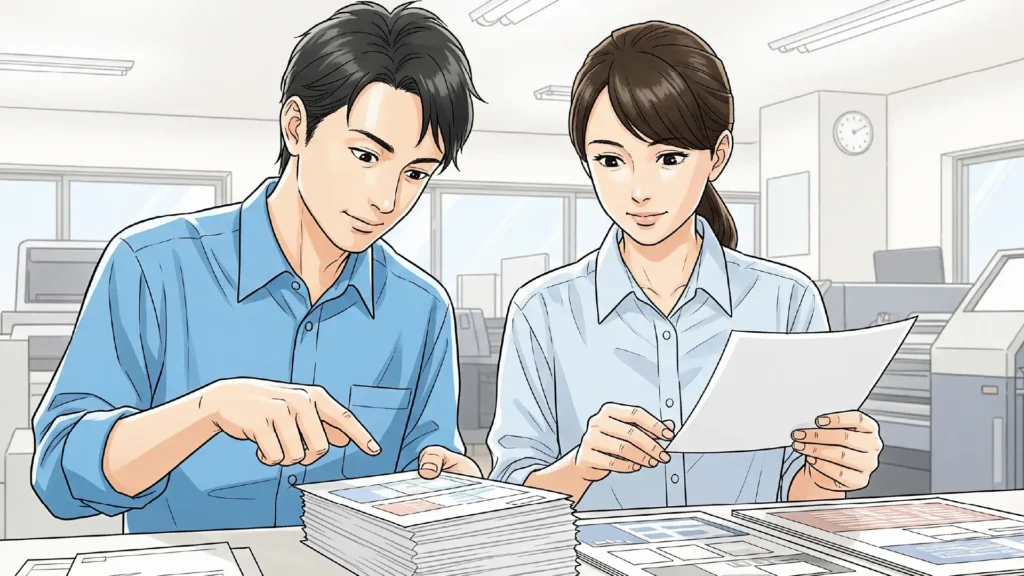

印刷会社の多くは、用意されたデータをもとに印刷だけを担うというスタンスのところもありますが、株式会社ヤマガは「今ある伝票が本当に現場に合っているのか」という視点から、ゼロベースでの見直しを一緒に考えてくれます。まずは現在使用している伝票のサンプルを確認し、書きづらい箇所やレイアウトの不自然さを洗い出したうえで、よりわかりやすく、記入しやすい構成へとリデザインを行ってくれます。

また、担当者が丁寧にヒアリングを行い、どのような工程で伝票が使われ、誰が見るのか、どんな頻度で使うのかといった背景まで細かく聞き取ってくれるため、現場にぴったり合った提案を受けられます。たとえば、配送伝票であれば運転手の手袋越しでも書きやすいように紙質を調整したり、納品書であれば複写時のインクの濃度に配慮するなど、実際の使用シーンに沿った細やかな設計が可能になります。

さらに、株式会社ヤマガが選ばれる理由のひとつとして挙げられるのが、その柔軟な対応力とスピード感です。急ぎの対応や少ロットでの注文にも親身に対応してくれることから、繁忙期や急な仕様変更時にも頼りにされる存在です。伝票の仕様を変更したいが社内でデザインができないといったケースでも、テンプレート作成からデータ調整、試し刷りまで一貫して任せることができます。

品質面でも、細部へのこだわりが感じられるのが特徴です。用紙の厚みや複写具合、ミシン目やパンチ穴の位置など、使用感に直結するポイントを丁寧に調整しながら仕上げてくれるため、実際に使い始めてからの満足度が高く、多くのリピート注文にもつながっています。また、業務用の帳票だけでなく、店舗で使われる手書き伝票や、受付票、作業報告書、アンケート用紙など、幅広い帳票ニーズに対応できる点も魅力の一つです。

北九州市という地域に根ざして活動してきた実績も大きな信頼につながっています。地域密着型だからこそ、企業ごとの特色や業界ごとの事情にも詳しく、地元企業の「かゆいところ」に手が届く提案が可能です。電話一本でもすぐに相談に応じてくれる身近さと、真摯に向き合う姿勢が、多くの企業担当者にとって心強い存在となっています。

このように、株式会社ヤマガは単なる印刷会社ではなく、企業の業務改善をともに考えるパートナーのような存在です。伝票を「便利にしたい」「使いやすくしたい」と考える担当者にとって、相談しやすく、任せやすい印刷会社としての信頼を築いてきました。業務の中で「今の伝票、ちょっと使いにくいかも」と感じたことがあるなら、まずは相談してみることが、改善への第一歩となるかもしれません。

実際、株式会社ヤマガに依頼して伝票を改善した企業の中には、「記入ミスが減った」「社員からの反応がよかった」「社内の書類整理がしやすくなった」などの声が多く寄せられています。このような評価が積み重なって、地元企業の間での信頼が築かれてきたのです。

伝票を見直すという行動は、決して大げさなことではなく、「働きやすさ」を整えるための一つの方法です。そして、その見直しを実現するためには、伝票と現場のつながりを深く理解し、丁寧に対応してくれるパートナーが必要です。福岡県北九州市でそうした存在を探すなら、株式会社ヤマガが確かな選択肢となることでしょう。

株式会社ヤマガの伝票印刷サービスが実現する使いやすさと便利さを追求した工夫

伝票は業務の中で日々使われるものであり、使い勝手の良し悪しが業務の効率や従業員のストレスに直結する存在です。だからこそ、単に印刷された用紙としてではなく、「使いやすさ」と「便利さ」をどう両立させるかが、伝票印刷を検討する上での大切な視点になります。福岡県北九州市で印刷業を営む株式会社ヤマガは、まさにこの使いやすさと便利さの追求に真剣に取り組んできた企業です。

株式会社ヤマガが提供する伝票印刷サービスは、見た目のデザイン性だけではなく、実際に現場で使う人の視点に立った工夫が細部にまで行き届いています。たとえば、伝票の記入欄の配置についても、業務の流れに沿って自然に記入が進められるように考えられています。商品名、数量、金額、日付といった項目が、手の動きに合わせて無理なく記載できるようになっており、記入時の迷いを最小限に抑える工夫がなされています。

さらに、項目ごとのスペース配分にも配慮があります。記載内容が短い項目は幅を狭くし、文字数が多くなる項目には十分な余白を設けることで、書きやすさと視認性を両立しています。こうした工夫によって、記入ミスや書き直しの発生を抑え、作業時間の短縮にもつながる仕組みとなっています。

紙質や複写性能についても、株式会社ヤマガは豊富な知識と経験を活かして最適な選択肢を提案しています。複写式伝票を使う際、1枚目の記入内容が2枚目、3枚目へとしっかり転写されないと、記載の再確認や追記作業が発生し、二度手間になってしまうことがあります。ヤマガでは、使用する筆記具や記入環境まで想定したうえで、最適なカーボン紙や感圧紙を選定し、記入のしやすさと確実な情報伝達の両方を実現しています。

また、現場での作業性を高めるために、パンチ穴やミシン目の位置も細かく調整しています。伝票をバインダーに綴じるときに穴の位置がずれていては、保管が煩雑になりますし、ミシン目が切れにくいと作業のストレスにもなります。こうした細かい部分まで丁寧に仕上げることで、使う人の負担を減らし、快適な運用を支えています。

使いやすさを追求する中で、視認性の高さにもこだわりがあります。項目の強調や色使いに工夫を凝らすことで、パッと見て必要な情報をすぐに把握できるよう設計されています。たとえば、伝票の右上に赤いボックスで伝票番号を配置することで、確認作業時にすぐに探し出せるようにしたり、重要項目には太字や枠線を使って視線を自然と誘導したりする工夫が施されています。

また、業種や用途に応じて柔軟にレイアウトを変更できる点も、株式会社ヤマガの強みのひとつです。建設業向け、医療・福祉業向け、物流業向けなど、業務ごとに求められる情報や使い方は大きく異なります。ヤマガでは、それぞれの業務にフィットするように、一から項目を構成し直し、最適なデザインを提案してくれます。しかも、テンプレートにとらわれず、オリジナルで設計できるため、他社との差別化を図るうえでも有利です。

印刷の際にも、長年の経験による精度の高い印刷技術が活かされています。紙の端に細かい目印がずれることなく印刷されることで、複数枚の伝票を重ねたときにもズレが少なく、視認性や保存性にも優れた仕上がりが得られます。機械任せではない人の目による最終チェックも欠かさず行っており、品質面でも安心して依頼することができます。

さらには、印刷だけにとどまらず、用紙の納品形態に関する工夫も行っています。たとえば、日々の業務の中で扱いやすいように、綴じ込みの状態で納品したり、枚数ごとに分包して提供したりと、使い方に合わせた梱包・納品形式が選べるため、導入後すぐに運用へと移行できるよう配慮されています。

こうした細やかな気配りと、高い柔軟性、そして何より「使いやすくしたい」「便利にしたい」という姿勢が、株式会社ヤマガの印刷サービスの根底に流れています。担当者とじっくり話し合いながら伝票を作り上げる過程は、単なる発注ではなく、共に業務を良くするためのパートナーシップといえるでしょう。

伝票を見直すだけで、業務が整い、作業時間が短縮され、現場のストレスが軽減される。そうした「小さな変化による大きな効果」を実現するために、株式会社ヤマガはその印刷技術と提案力で、多くの企業から支持を集めています。これから伝票の改善を考えている方にとって、まず相談してみる価値のある印刷会社であることは間違いありません。

見直しの相談から印刷納品までの流れをわかりやすく説明してくれるから安心

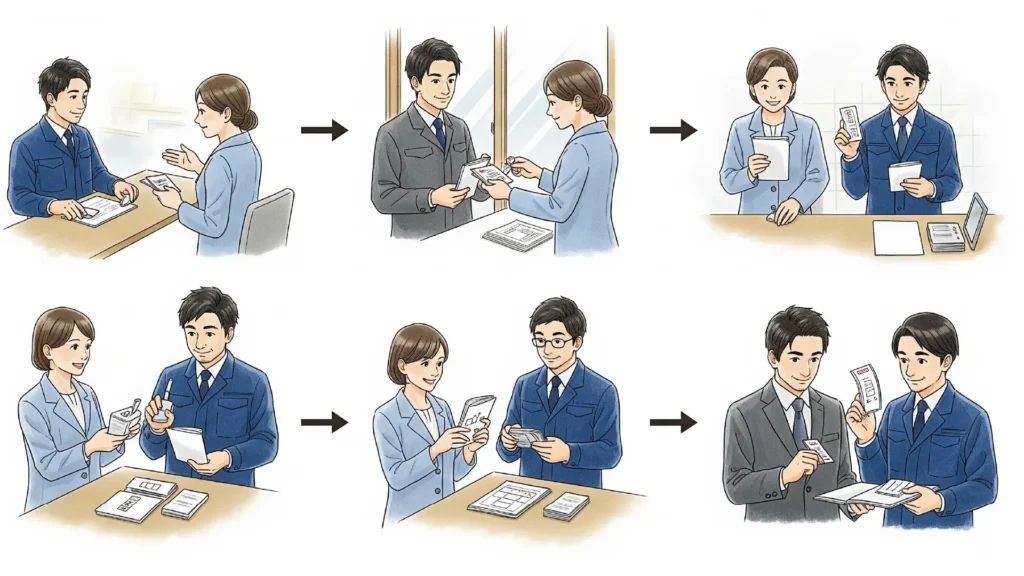

伝票の見直しや新規作成を考えるとき、多くの企業担当者が最初に抱くのは「何から始めればいいのかわからない」「専門的な知識がないので相談しづらい」といった不安かもしれません。しかし、実際には専門的な知識がなくても大丈夫です。むしろ、「今の伝票が少し使いにくい」「もっと便利にしたい」といった率直な声こそが、見直しの出発点になります。ここでは、福岡県北九州市の株式会社ヤマガがどのような流れで伝票印刷の相談から納品までを進めているのかをわかりやすくご紹介します。

まず最初のステップは「問い合わせ・相談」です。電話やメールで簡単に連絡することができ、「今使っている伝票を改善したい」と伝えるだけでも話がスタートします。この時点で、細かな仕様が決まっていなくても問題ありません。むしろ、「こういうところが使いづらい」「記入ミスがよく起こる」「記載欄が足りない」といった実際の悩みや困りごとを共有することで、改善のヒントが見えてきます。

次に行われるのが「ヒアリングと現物確認」です。株式会社ヤマガでは、可能であれば現在使用している伝票のサンプルを見せてもらいながら、業務の流れや使い方を丁寧にヒアリングします。どの部署で、誰が、どんなシーンで使っているのか。記入の順番や見づらい項目、転記ミスが起きやすい欄はどこか。こうした具体的な情報を引き出すことで、「実務に合った」レイアウトへの改善提案が可能になります。

その後、「レイアウト案の提案」に進みます。現在の伝票のレイアウトをもとに、使いやすく便利になるような配置や項目の見直しを行い、わかりやすい形で提案されます。この段階では、サイズの変更や色分け、複写式の構成、ミシン目の位置なども一緒に検討されるため、見た目の印象だけでなく、実際の使用感を大切にした構成になります。

レイアウト案が固まったら、「試作(サンプル)作成」が行われます。実際の印刷用紙と同じ素材を使い、試し刷りを確認することで、「思っていたよりも文字が小さい」「記入欄の位置が少しずれている」といった細かな違和感にも気づくことができます。この段階での確認は非常に重要で、実際に使う人が試しに記入してみることで、完成品への納得度も高まります。

試作の確認後、必要に応じて修正を行い、「正式印刷へと進行」します。株式会社ヤマガでは、長年培ってきた印刷技術を活かし、高精度な仕上がりを実現しています。複写式の圧力調整、穴あけ加工、綴じ方など、業務に合わせた仕様を細かく反映させながら、品質に妥協のない印刷が行われます。また、必要な部数や納期にも柔軟に対応してくれるため、繁忙期の依頼でも安心です。

印刷が完了したら、いよいよ「納品」となります。納品の方法も希望に応じて選べるようになっており、綴じた状態での納品や、枚数ごとにまとめたパッケージングなど、日常の使いやすさに配慮した形で届けられます。配送先の指定や納品スケジュールの調整も可能なため、社内業務の進行を妨げることなく、スムーズに伝票の導入が可能です。

納品後も「アフターフォロー」が充実しています。実際に使い始めてみて気づいたこと、もう少し改善したい点、他の帳票にも展開したいという要望が出てきた場合にも、いつでも相談することができます。初回だけで終わらず、継続的に「もっと良くする」視点で伴走してくれるのも、株式会社ヤマガが信頼を集めている理由のひとつです。

このように、相談から納品までの流れが明確で、ステップごとに丁寧なサポートがあることで、印刷に慣れていない方でも安心して依頼することができます。「どこをどう見直せばよいのかわからない」という状態からでも、現場の課題を共有することで、使いやすく便利な伝票を一緒につくり上げていくことが可能です。

伝票は毎日使うものだからこそ、ほんの少しの使いづらさが、日々のストレスにつながります。そして、ほんの少しの見直しが、大きな業務改善のきっかけにもなります。株式会社ヤマガでは、その「ほんの少し」の変化を大切にし、現場に寄り添いながら丁寧に提案・対応を行っているのです。

「伝票を見直したい」と思ったとき、それが初めての相談でも、完全な構想ができていなくても問題ありません。経験豊富なスタッフが、あなたの悩みに耳を傾け、具体的な改善案として形にしてくれます。安心して頼れるパートナーとして、株式会社ヤマガは伝票見直しを一歩踏み出すきっかけをサポートしてくれる存在です。

伝票の使いやすさを保つために定期的な見直しと印刷のアップデートが必要

伝票は一度作ってしまえば、そのままずっと使い続けられるものだと考えている企業は少なくありません。たしかに、安定した運用ができている場合には、伝票を変える必要性を感じにくいかもしれません。しかし、業務の変化や社内の体制変更、時代の流れによって、伝票が少しずつ使いにくくなっていることに気づかず、気づいたときには大きな非効率を抱えているというケースも少なくないのです。

たとえば、数年前に作成した伝票が、現在の業務フローと完全に一致しているかといえば、そうとは言い切れません。取引先の増加やシステムの導入、部署の再編などがあったにもかかわらず、伝票の項目や記入順が昔のままでは、書きづらさや情報の不一致が起きてしまいます。最初は小さな違和感でも、積み重なるうちに記入ミスや手戻りが増え、結果として時間やコストのロスにつながっていくのです。

また、記入者がベテランから若手社員へと移り変わる中で、「慣れていない人にとってはわかりにくい」「説明がないと書き方が伝わらない」といった問題も起きやすくなります。以前は何も言わなくても記入されていた欄が、今では空欄になっていたり、誤った内容が書かれていたりするというのは、伝票の設計が時代に合わせて更新されていないサインとも言えます。

こうした事態を防ぐためには、定期的に伝票の使用状況を振り返り、必要に応じて見直しを行うことがとても大切です。とくに半年から1年に一度のタイミングで、「使いにくくなっていないか」「現場で困っている人はいないか」「新しい業務に対応できているか」といった観点でチェックすることが推奨されます。こうした見直しは、毎日の業務に埋もれがちな問題点を浮き彫りにし、改善のチャンスをつかむきっかけになります。

さらに、印刷そのもののアップデートも見逃せません。印刷技術や用紙の種類は日々進化しており、以前よりも記入しやすく、見た目もすっきりと仕上がる素材やレイアウトの工夫が増えています。たとえば、環境配慮型の用紙に切り替えることで、企業としてのCSR活動の一環としてアピールできたり、インクのにじみを抑えた印刷技術により筆記性が向上したりと、以前よりも高品質で扱いやすい伝票を作ることができるようになっています。

また、社内の他部署や取引先とのやりとりをスムーズにするために、複写枚数や紙色の調整なども、時とともに最適解が変わってくることがあります。かつては3枚複写が当たり前だった伝票も、現在では電子化と併用することで1枚または2枚で済むようになっていたり、紙色を変更することで識別が容易になるケースもあります。こうした細かなアップデートを繰り返すことで、伝票は常に「今」に最適化された状態を保つことができるのです。

このような定期的な見直しは、決して手間のかかる作業ではありません。むしろ、日常業務の中で感じた小さな不満や改善点を集めておき、それを印刷会社に伝えるだけでも十分な価値があります。株式会社ヤマガのように、継続的に伝票の改善をサポートしてくれる印刷会社に相談することで、見直しのハードルはぐっと下がります。初回に作成したレイアウトデータをもとに、今の運用に合わせて微調整を加えるだけで、大きな効果が得られるケースも多いのです。

株式会社ヤマガでは、納品後のアフターフォローとして、伝票の使い勝手に関するヒアリングも積極的に行っています。たとえば、「最近、記入時間が伸びた気がする」「若手から使いにくいとの声が出ている」といった現場の小さな変化を見逃さず、それをもとに次の改善提案へとつなげていくスタンスを大切にしています。こうした姿勢が、長期的な信頼関係と高いリピート率を生んでいるのです。

伝票は、ただ記録を残すための紙ではありません。それは業務の流れを示すガイドであり、情報の伝達を円滑にするツールであり、ミスを減らすための工夫が詰まった業務の基盤です。だからこそ、業務が変化すれば伝票も見直すべきであり、印刷もその時代に合わせてアップデートされていくべきものです。

変わっていく業務に、変わらない伝票を無理に合わせようとするのではなく、伝票のほうを柔軟に変えていく。その意識があるだけで、社内の作業効率は大きく改善し、働く人の負担も軽くなります。そして、その見直しを支えてくれる信頼できる印刷会社の存在があれば、その変化はよりスムーズに、確実に進んでいくことでしょう。

まとめ

会社で日常的に使われている伝票は、業務の流れに静かに寄り添いながら、情報を伝え、記録し、確認するという大切な役割を担っています。その一枚一枚が、正しく記入され、見やすく整理されていなければ、作業の手間やミスを引き起こし、最終的には業務全体の非効率につながってしまいます。しかし、それが日常の中に溶け込みすぎているために、見直しの必要性を感じる機会は少ないのが現状です。

伝票は、ほんの少しの見直しで大きく使いやすくなります。記入欄の順序を整える、必要な項目だけを厳選する、記入しやすい紙質に変える、見やすくレイアウトを整える。これらの工夫は、一見地味でありながら、記入者の負担を軽減し、確認のスピードを上げ、結果として業務全体をスムーズにしてくれます。

とくに、当社である株式会社ヤマガのような印刷会社に相談することで、現場の状況に合わせた伝票設計と印刷が可能となり、単なる帳票ではなく、業務改善の手段としての伝票へと生まれ変わらせることができます。印刷のプロとして、紙の質、複写性、色分け、視認性、記入動線など、細かな要素に丁寧に向き合いながら、使いやすさと便利さを両立する伝票を提案してくれる姿勢には、多くの企業から信頼が寄せられています。

また、伝票は一度作って終わりではなく、業務が変化すれば、それに応じて見直しとアップデートが必要です。部署の構成、システムの導入、業務フローの変更など、少しの変化が伝票の使い勝手に影響を与えることもあります。そのため、定期的な見直しを行い、自社の業務に常に最適な形に整えることが、長期的に見て大きな業務効率化につながっていきます。

使いやすく便利な伝票は、書く人、見る人、管理する人のすべてにとって快適で、業務全体を支える確かな土台となります。「今の伝票に少しでも違和感がある」「記入ミスが多い」「もっと使いやすくしたい」そんな思いが芽生えたら、それは改善のチャンスです。そしてその第一歩を支えてくれるのが、現場の声に寄り添い、丁寧に対応してくれる印刷のプロフェッショナルです。

伝票印刷を検討するなら、当社のように相談しやすく、柔軟な対応と品質の高さを兼ね備えた会社に声をかけてみてはいかがでしょうか。一枚の伝票から始まる業務改善が、きっと職場に大きな変化をもたらしてくれるはずです。

よくある質問Q&A

-

伝票を見直すことが業務効率の向上につながるのはなぜですか?

-

伝票の使いにくさは記入ミスや確認作業の手間を増やし、日々の業務に小さなストレスを生み出します。これが積み重なることで作業時間が長くなり、業務の流れに悪影響を及ぼすことがあります。見直しによって項目の順序や記入欄の配置が整えられれば、自然と作業がスムーズになり、確認の手間も軽減されるため、結果として業務効率の向上につながるのです。

-

使いやすい伝票とはどのような特徴を持っているのでしょうか?

-

使いやすい伝票は、記入項目が業務の流れに沿っており、文字が書きやすく、視認性が高いことが特徴です。欄の広さや配置、色の使い方などにも配慮があり、誰が使っても迷いなく正確に情報を記載できる設計になっています。こうした工夫がある伝票は、業務のスピードや正確さを支える力になります。

-

伝票の見直しはどのくらいの頻度で行うのが望ましいですか?

-

一般的には、1年に1回程度の頻度で見直しを検討することが推奨されています。特に、業務フローの変更や部署の再編、デジタル化の進行などがあった際には、その都度伝票の内容が業務に適しているか確認することが重要です。変化を放置しておくと、後々大きな非効率を招くことになります。

-

伝票の見直しはどのように始めればよいのでしょうか?

-

まずは現在使っている伝票の内容を見直し、実際の使用者から「どこが使いにくいか」「どんな項目が足りないか」などの声を集めることが第一歩です。その上で、印刷会社に相談し、業務内容に合った改善案を提案してもらうのがスムーズです。明確な設計案がなくても、相談から始められます。

-

既製品の伝票よりもオリジナル設計の伝票が望ましい理由は何ですか?

-

既製品の伝票は一般的な使い方を想定して作られているため、細かい業務の流れや現場特有のニーズには対応しきれないことがあります。一方、オリジナル設計の伝票は、実際の作業内容に即して項目やレイアウトを最適化できるため、記入のしやすさや確認のしやすさが格段に向上し、業務効率化に寄与します。

-

なぜ紙質や印刷形式にもこだわる必要があるのですか?

-

紙質は書きやすさや複写のしやすさに直接関わり、使用頻度が高い伝票では特に重要です。また、ミシン目や穴あけ、綴じ方などの印刷形式も、保管や取り扱いの利便性に影響します。こうした仕様を業務に合わせて調整することで、使いやすくストレスの少ない伝票になります。

-

株式会社ヤマガの伝票印刷が高く評価されている理由は何ですか?

-

株式会社ヤマガは、福岡県北九州市で長年にわたり地域密着型の対応を行ってきた印刷会社で、伝票の実務的な使い方を丁寧にヒアリングし、業務に即した最適な設計を提案しています。高品質な印刷技術と柔軟な対応、さらには納品後のアフターフォローまで充実している点が、多くの企業から信頼を集めている理由です。

-

初めての伝票作成でも安心して相談できるのでしょうか?

-

はい、専門的な知識がなくても全く問題ありません。使用中の伝票のサンプルや課題点を共有するだけで、株式会社ヤマガの担当者が丁寧にヒアリングを行い、わかりやすい提案をしてくれます。初回の相談から納品まで一貫したサポートが受けられるため、安心して依頼できます。

-

印刷後に不便を感じた場合でも対応してもらえますか?

-

株式会社ヤマガでは、納品後のアフターサポートにも力を入れています。使い始めてから気づいた改善点や、新たな業務フローへの対応が必要になった場合でも、再度の相談やレイアウト調整に応じてくれるため、継続的な改善が可能です。

-

伝票を見直すことが企業にもたらす長期的な効果にはどのようなものがありますか?

-

業務の流れにフィットした伝票を使用することで、作業時間の短縮やミスの削減が実現され、結果として業務全体の効率化につながります。また、使う人の心理的なストレスも軽減され、職場環境の改善にも貢献します。こうした小さな積み重ねが、企業全体の生産性や品質向上を支える大きな力となります。

-

一部の項目だけ見直すことは可能ですか?

-

もちろん可能です。全体を変更するのではなく、「この欄だけ広くしたい」「項目の順番を入れ替えたい」といった部分的な修正にも対応できます。小さな変更でも、使い勝手が大きく改善されることはよくあります。

-

印刷コストを抑えながら見直す工夫にはどのようなものがありますか?

-

項目の見直しにより用紙サイズを小さくする、色数を減らして印刷コストを削減する、複写枚数を必要な分だけに絞るといった工夫があります。株式会社ヤマガではコストと利便性のバランスを取りながら、無駄を省いた設計を提案してくれます。

-

納品形態に柔軟な対応はしてもらえるのでしょうか?

-

はい、用途に応じて綴じ込み、分包、バラ納品など、使いやすい形での納品が可能です。希望があれば事前に相談することで、現場ですぐに使用できる状態で届けてもらうことができます。

-

業種ごとに伝票の設計は変えたほうが良いですか?

-

業種や業務内容によって求められる伝票の仕様は異なるため、最適化することでより使いやすくなります。たとえば建設業、医療業、物流業など、それぞれに適した項目やレイアウトがあるため、用途に応じた設計を行うのが望ましいです。

-

印刷会社への依頼において最も重要なポイントは何でしょうか?

-

業務内容をしっかり理解し、現場の使い勝手を優先して提案してくれることが大切です。また、相談しやすさ、対応の柔軟さ、アフターサポートなども重要です。株式会社ヤマガのように、総合的に支援してくれるパートナーが理想です。

-

レイアウト改善で記入ミスが減るのはなぜですか?

-

記入欄が業務の順番に沿って並んでいたり、記入スペースが見やすくなっていたりすることで、自然とミスが起きにくい環境が整います。視覚的な工夫によって、必要な情報が目に入りやすくなることも、ミスの防止につながります。

-

見直しのタイミングとして最適なのはどんなときですか?

-

新しいシステムの導入時、部署や担当者の変更時、新年度の始まりなど、業務体制が切り替わる節目が見直しに適したタイミングです。また、定期点検として毎年見直すことで、無理なく改善を続けることができます。

-

既存の伝票がない場合でも相談できますか?

-

はい、ゼロからの設計にも対応しています。必要な情報や業務の流れをヒアリングすることで、初めてでも安心して伝票作成を進めることができます。すでに使用している帳票の例があれば、それを参考にすることも可能です。

-

サンプルを確認することはできますか?

-

株式会社ヤマガでは、印刷前に実物サンプルを用意し、記入感やレイアウトの確認を行うことができます。これにより、本番前に修正が必要かどうかを判断できるため、完成度の高い伝票に仕上げることができます。

-

伝票改善をきっかけに社内の帳票管理全体を見直すこともできますか?

-

はい、伝票の見直しは業務改善の入り口として非常に有効です。伝票のレイアウトや運用を整理する中で、社内の書類管理や情報共有の方法にも目が向き、帳票類全体の整備やデジタル化のきっかけになることも多くあります。